Несостоявшееся наступление на ленинград. Ленинградская оборонительная операция Ленинградская стратегическая оборонительная операция

Ленинградская стратегическая оборонительная операция |

|

Псковская область, Новгородская область, Эстония, Ленинградская область; Балтийское море |

|

Оперативная победа Германии |

|

Противники |

|

Командующие |

|

Вильгельм фон Лееб |

П. П. Собенников |

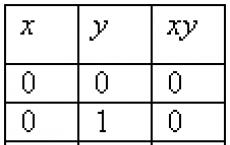

Силы сторон |

|

517 000 человек |

725 000 человек |

Около 60 000 |

Около 345 000, из них более 214 000 безвозвратные 733 300 единиц стрелкового оружия 1492 танков 9889 орудий и миномётов 1702 боевых самолёта |

Ленинградская стратегическая оборонительная операция - принятое в советской историографии название для оборонительной операции РККА и ВМФ СССР проведённой в ходе Великой Отечественной войны в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининской областях, Эстонии и Балтийском море c 10 июля по 30 сентября 1941 года. В рамках стратегической операции проведены:

- Таллинская фронтовая оборонительная операция

- Кингисеппско-Лужская оборонительная операция

- Новгородско-Чудовская оборонительная операция

- Контрудар по группировке противника в районах Сольцы, Порхов, Новоржев

- Контрудар по группировке противника в районе Старая Русса и в районе Холм

- Демянская оборонительная операция

Территория и период, охваченные операцией

Территория

Боевые действия сторонами в ходе операции велись в северной части Эстонии, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, северо-западе Калининской области, Балтийском море. На севере по суше линия операции ограничивалась берегом Финского залива, севернее залива советские войска проводили Выборгско-Кексгольмскую оборонительную операцию и вели Оборону полуострова Ханко. На востоке в ходе операции немецкие войска вышли к южному побережью Ладожского озера, затем линия фронта шла до Киришей, оттуда на юг по Волхову до Новгорода, включая город, затем по западной части озера Ильмень до Старой Руссы, от неё на юго-восток до северной оконечности озера Вельё и от него по западной границе озера до северного берега озера Селигер и по системе озёр до района западнее Пено. На юге границы операции ограничивались разграничительной линией с группой армий Центр.

Операция продолжалась в течение 83 суток, при ширине фронта боевых действий в 450 километров и глубине отхода советских войск в 270-300 километров.

Период

Операции непосредственно предшествовала во времени и пространстве Прибалтийская стратегическая оборонительная операция. Продолжением операции со стороны советских войск на подступах к Ленинграду стала Синявинская наступательная операция, (10 сентября 1941 года - 28 октября 1941 года) по времени частично совпавшая с Ленинградской стратегической оборонительной операцией, со стороны немецких войск - наступление на Тихвин (в советской историографии Тихвинская оборонительная операция 16 октября 1941 года - 18 ноября 1941 года). Южнее следующей операцией советских войск на территории, где проходила Ленинградская стратегическая оборонительная операция, стала только Демянская наступтельная операция (7 января 1942 года - 25 мая 1942 года).

После операции началась длившаяся более двух лет оборона Ленинграда, не рассматриваемая в историографии как отдельная военная операция.

Предпосылки и планы сторон на операцию

Планы Германии

Захват Ленинграда и Кронштадта в соответствии с Планом операции «Барбаросса» являлся одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы.

Согласно Директиве № 21 Верховного командования Вооруженными силами Германии следовало:

Как видно из директивы, основной задачей наступления в Прибалтике являлось уничтожение советских войск в регионе. Группа армий «Север» в соответстии с Директивой по сосредоточению войск в рамках операции «Барбаросса»

Судьба самого Ленинград на начало войны оставалось неясной. Он, безусловно, имел значение для Германии как порт и хозяйственный центр. Кроме того, он являлся и крупным политическим центром. Но уже 8 июля 1941 года по словам генерал-полковника Ф.Гальдера: «Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае потом мы будем вынуждены кормить в течение зимы. ...Это будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов (русских) вообще» Очевидно, что для высшего руководства третьего рейха Ленинград, как город, ценности не представлял; важно было чтобы он утратил свою ценность как хозяйственный (в том числе и как военно-хозяйственный) и политический центр для русских.

Тем не менее, судьба Ленинграда высшим руководством Германии и прежде всего, А.Гитлером к началу операции так и не была окончательно решена. Гитлер не мог принять окончательного решения. Так 21 июля 1941 года он, в ходе поездки в группу армий «Север» заявил, что «в сравнении со значением Ленинграда, Москва для него всего лишь географический объект», однако в дальнейшем изменил свою точку зрения. Судьба самого города оставалась неопределённой до середины сентября 1941 года.

С военной точки зрения проведение операции по захвату Ленинграда и близлежащих районов имело под собой захват крупного порта, соединение с финскими войсками с перспективой изоляции советских войск в Карелии и Заполярье; обеспечение правого фланга Группы армий «Центр» для дальнейшего наступления на Москву.

В первые три недели войны темпы наступления немецких войск в Прибалтике были рекордными в сравнении с продвижением других групп армий. Так, 41-й моторизованный корпус 4-й танковой группы продвинулся на 750 км, 56-й мотокорпус - на 675 км. Средний темп продвижения танковых соединений немцев составлял 30 км в сутки, в некоторые дни они преодолевали свыше 50 км.

По окончании Прибалтийской стратегической оборонительной операции немецкие войска хотя и не выполнили свою стратегическую задачу уничтожения советских сил в Прибалтике, тем не менее заняли значительную территорию СССР, создав предпосылки для наступления на Ленинград.

Боевые действия в Прибалтике и северо-западных районах РСФСР перешли в Ленинградскую операцию без оперативной паузы. Моментом начала Ленинградской стратегической операции является момент форсирования немецкими войсками реки Великой и взятия Пскова, соответственно преодоления укреплённых районов (Псковского и Островского), расположенных на «старой» границе Советского Союза.

Планы СССР

Советское командование на момент начала операции не обладало ни достаточными силами, ни сплошной линией фронта для организации стабильной обороны. Так, для обороны занятого соединениями 8-й армии рубежа в Эстонии, от Балтийского моря до Чудского озера протяжённостью до 225 километров, 250 километров побережья и островов Моонзундского архипелага в наличии имелось шесть стрелковых дивизий и одна стрелковая бригада. При этом, все соединения, кроме 16-й стрелковой дивизии и 3-й стрелковой бригады, с первого дня войны вели боевые действия, отступая в Эстонию из Латвии и понесли большие потери. Южнее и юго-восточнее Чудского озера положение было ещё хуже: восточнее Пскова в направлении Луги, Шимска и Старой Руссы отступали разрозненные соединения 11-й армии. В район южнее Старой Руссы немецкие войска продвигались также достаточно быстро (хотя и отставая от танковых соединений), преследуя соединения 27-й армии, отходившие на организующийся рубеж обороны Старая Русса - Холм.

Основные усилия советских вооружённых сил концентрировались на прикрытии Ленинградского направления. С этой целью ещё 23 июня 1941 года по распоряжению командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенанта М. М. Попова были начаты работы по строительству Лужского оборонительного рубежа от западного побережья Нарвского залива до озера Ильмень. В связи с быстрым развитием событий, актуальность строительства укреплений возросла, вплоть до того, что 4 июля 1941 года Военный Совет Северного фронта получил директиву Ставки ГК о создании Лужского оборонительного рубежа, и немедленном занятии его войсками.

Силы сторон и их расстановка перед началом операции

Силы Германии

С немецкой стороны в операции была задействована Группа армий «Север», в составе 16-й и 18-й полевых армий, 4-й танковой группы. С воздуха наземные войска поддерживал 1-й воздушный флот, усиленный 8-м авиационным корпусом «Рихтгофен», в котором имелись пикирующие бомбардировщики, ранее не использовавшиеся в полосе группы армий «Север»

К началу операции 18-я полевая армия находилась в Эстонии. В ходе немецкого наступления в Прибалтике конца июня - начала июля 1941 года 18-я полевая армия, преследуя советские войска 8-й армии, которым удалось оторваться от противника и организовать новый рубеж обороны, уже 8 июля 1941 года вошла в боевое соприкосновение. На 10 июля 1941 года 18-я полевая армия своим левым флангом занимала позиции севернее Пярну, затем по реке Пярну на северо-восток до района Выхма и затем на юго-восток до Тарту и Чудского озера.

В центре группы армий, в районе Псков - Остров находились позиции 4-й танковой группы, с вклинением на северо-восток до Славковичей. На левом, северном фасе вклинения наступал 41-й моторизованный корпус, на правом, восточном - 56-й моторизованный корпус.

Южнее, приблизительно по реке Великая западнее Новоржева, располагались позиции 16-й полевой армии.

Силы СССР

В Эстонии немецкой 18-й полевой армии на 10 июля 1941 года противостояла основательно потрёпанная советская 8-я армия. 8 июля 1941 года немецкие сухопутные войска при участии подразделений морской пехоты кригсмарине заняли на правом фланге армии Пярну, 217-я пехотная дивизия устремилась в прорыв на Таллин.

От района южнее Тюри и немного не доходя побережья Балтийского моря, позиции занимали остатки 10-го стрелкового корпуса в виде 10-й стрелковой дивизии и 22-й мотострелковой дивизии НКВД. В прибрежной полосе севернее Пярну шириной 30-40 километров войск не было вообще, исключая пограничные части, отшедшие из Пярну и небольше отряды народного ополчения. Далее на юго-восток по реке Эмайыги от Инэсуу до Вейбри занимали позиции остатки 125-й стрелковой дивизии, от Вейбри до берега Чудского озера - остатки 48-й стрелковой дивизии.

Немецкому 41-му моторизованному корпусу противостояли разрозненные остатки 11-й армии (22-й и 24-й стрелковые корпуса, 1-й механизированный корпус), отходившие на Гдов, Лугу, Шимск и Старую Руссу.

56-й моторизованный корпус продвигался между 11-й армией и 27-й армией, занимавшей оборону от Славковичей до реки Великая и далее на юг по реке. Против 27-й армии также действовала и 16-я полевая армия.

Ход операции

На первом этапе операции, она развивалась сообразно наступлению немецких войск, разворачиваясь по трём направлениям: в Эстонии, на центральном участке в направлении Луги, Сольцов и Старой Руссы и на юге на Новоржев.

Наступление в Эстонии и оборона Таллина

Наступление немецких войск в Эстонии являлось промежуточным этапом операции, и более того, проблема Эстонии должна была быть снята ещё ранее, в ходе наступления в Прибалтике. Без занятия Эстонии и побережья Финского залива невозможно было обеспечить северный фланг ударной группировки, наступающей на Ленинград; кроме того, подлежал взятию Таллин, как крупная советская военно-морская база. События в Эстонии вплоть до середины августа 1941 года разворачивались изолированно от остального наступления немецких войск.

Немецкое командование перед началом операции в Эстонии предполагало, что боевые действия там примут вид операции по зачистке территории и отрядило на неё всего две дивизии (61-ю и 217-ю) и часть сил 1-го армейского корпуса. Однако события показали недооценку советских сил в Эстонии.

Первую попытку прорвать оборону советских войск в Эстонии противник предпринял ещё 8 июля 1941 года на рубеже реки Эмайыги в полосе 11-го стрелкового корпуса, однако эта попытка окончилась неудачей. В этот же день немецкие войска начали наступление на Вильянди, прорвали оборону и заняли город. Прорыв был остановлен в 17 километрах севернее города, силами 22-й мотострелковой дивизии НКВД и резервной 11-й стрелковой дивизии без одного полка. Наиболее сложная обстановка сложилась севернее Пярну, где передовые части 217-й пехотной дивизии прорвали советскую оборону и начали развивать наступление на Аудру, Таллин и Тюри. К вечеру 9 июля 1941 года немецкие части прошли половину расстояния от Пярну до Таллина. Советское командование организовало из последних резервов контрудар, в котором приняли участие остатки 10-й стрелковой дивизии, свежая 16-я стрелковая дивизия, пограничники и отряды народного ополчения. С 9 по 15 июля 1941 года развязались тяжёлые бои в месте прорыва, в районе Марьямаа, в результате которых немецкие войска были отброшены назад на 30 километров. После этого линия фронта на некоторое время сравнительно стабилизировалась. Впрочем, 15 июля 1941 года 61-я пехотная дивизия нанесла удар в стык 10-го и 11-го стрелковых корпусов в направлении на Пылтсамаа, но успеха не имела.

Немецкое командование 18 июля 1941 года было вынуждено приостановить наступление и перегруппировать силы. Директивой от 19 июля 1941 года от командующего 18-й армией генерал-фельдмаршала Кюхлера было потребовано срочно овладеть Эстонией. Для этих целей в Эстонию были переброшены три дивизии (291-я пехотная дивизия из Курляндии, 93-я пехотная дивизия из резерва и 207-я охранная дивизия), а также для надлежащего командования переброшено управление 42-го армейского корпуса.

Вновь немецкие войска перешли в наступление 22 июля 1941 года. Удар был нанесён на участке Пылтсамаа - Тюри в стык советских 10-го и 11-го стрелковых корпусов и развивался по двум направлениям: к Финскому заливу через Тюри и на Муствеэ. Первым ударом рассекалась советская 8-я армия и изолировался Таллин, вторым ударом немецкие войска (61-я пехотная дивизия) выходили на северо-западное побережье Чудского озера, отсекая 11-й стрелковый корпус. Уже 25 июля 1941 года немецкие войска выполнили задачу вспомогательного удара, отрезав и прижав к берегу Чудского озера 11-й стрелковый корпус. Советские войска силами двух полков 16-й стрелковой дивизии наносили контрудар на Муствеэ, оказавшийся безуспешным. 11-й стрелковый корпус, за немногим (около 3000 вышедших из окружения деморализованных бойцов) был уничтожен. По немецким данным в плен было взято 8794 советских солдатов, 68 орудий, 86 пулемётов. Его остатки и отошедшие на восток подразделения 8-й армии впоследствии организовывали оборону от Чудского озера в районе Муствеэ до Финского залива несколько восточнее Кунды

На направлении главного удара (61-я пехотная дивизия, усиленная 185-м дивизионом штурмовых орудий, 2-м дивизионом 58-го артиллерийского полка, 511-м дивизионом тяжёлой артиллерии, 637-м и 622-м сапёрными батальонами, 402-м самокатным батальоном) события развивались медленнее: 24 июля 1941 года противник взял Тюри и хотя контратакой 98-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии, 22-й мотострелковой дивизии НКВД, и 1-го латышского рабочего полка город был отбит, всё же 25 июля 1941 года Тюри был оставлен. Немецкие войска провели перегруппировку, сместив свои усилия на северо-восток. К концу июля 1941 года произошло разделение немецких войск на боевые группы и фронт выглядел слева направо выглядел так: боевая группа Хипплера, усиленная 504-м пехотным полком обороняла Пярну, затем занимал позиции 42-й армейский корпус, в центре ударную группировку из трёх дивизий занимал 26-й армейский корпус, а на побережье Чудского озера действовала боевая группа генерал-майора Фридриха в виде 271-го пехотного полка, 402-го самокатного батальона, 161-го противотанкового дивизиона, 662-го сапёрного батальона, 536-го дивизиона тяжёлой артиллерии, 185-го дивизиона штурмовых орудий. 31 июля 1941 года немецкие части прорвались к станции Тамсалу, двигаясь на Раквере. 4 августа 1941 года противник взял Тапа, перерезав шоссе Таллин - Ленинград, 6 августа 1941 года вышел к Кадрина, 7 августа 1941 года овладел Раквере и прорвался в Кунда к Финскому заливу, тем самым отрезав Эстонию и находящиеся в ней части 8-й армии. Советское командование под угрозой удара во фланг южнее Таллина с выходом к Балтийскому морю, было вынуждено сократить линию фронта, отведя оставшиеся войска ближе к Таллину.

После выхода к заливу противник развернул свои части на противоположные направления: оставив полк 207-й охранной дивизии для береговой обороны, 26-й армейский корпус развернулся для действий в сторону Нарвы, а 42-й армейский корпус - в направлении Таллина.

Советское командование прореагировало немедленно и уже 8 августа 1941 года организовало проведение очевидного контрудара с двух сторон с целью отрезания и уничтожения прорвавшихся к заливу в Кунде частей противника. Несмотря на то, что наступавшие с запада 156-й стрелковый полк 16-й стрелковой дивизии, латышский полк 10-й стрелковой дивизии и части 22-й мотострелковой дивизии НКВД, поддерживаемые двумя канонерскими лодками, батареей 130-мм орудий и самолётами ВВС, продвинулись на расстояние от 12 до 22 километров, а передовыми подразделениями ещё дальше, контрудар не достиг своей цели. 291-я и 93-я пехотные дивизии утром 8 августа 1941 года нанесли удар на восток от Кунды. Советские войска были вынуждены оставить Йыхви и начать отход вдоль железной дороги на Нарву. Разрыв между 10-м и 11-м стрелковыми корпусами увеличился до 80 километров и части 10-го стрелкового корпуса закрепились на достигнутом. До 19 августа 1941 года советские части, окружённые под Таллином, совершенствовали свою оборону, благо что противник не предпринимал активных действий.

Между тем, 26-й армейский корпус продолжал наступать на Нарву вдоль шоссейной и железной дорог Таллин - Нарва, стремясь выйти на оперативный простор для наступления на Ленинград. Отступали остатки 11-го стрелкового корпуса, 118-я стрелковая дивизия панически бросила позиции у Кунды (по советским источникам, дивизия не успела развернуться), 268-я стрелковая дивизия отражала атаки. Остатки 11-й стрелковой дивизии были выбиты из Кунды и откатывались под мощными ударами к Нарве. А под Нарвой уже велись бои с 19 июля 1941 года, когда противник по восточному берегу Чудского озера вышел к истоку реки Нарвы и продвинулся затем до рубежа реки Плюсса. После того, как к ним присоединились немецкие войска, наступающие из Эстонии по Нарвскому перешейку, советские войска были вынуждены 17 августа 1941 года оставить город, в который с запада ворвалась 291-я пехотная дивизия, с юга - передовые части 58-й пехотной дивизии и отступить на восток по берегу Финского залива.

В Эстонии оставались отрезанные и прижатые к Таллину части 8-й армии, подчинённые 17 августа 1941 года Балтийскому флоту. Кроме них в обороне Таллина были задействованы 18-й отдельный разведывательный батальон Балтийского флота, 25-й, 42-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й и 91-й отдельные строительные батальоны Балтийского флота, 1-я бригада морской пехоты Балтийского флота, 31-я стрелковая бригада Балтийского флота и части народного ополчения, такие как Эстонский и Латышский рабочие полки, а также корабли и авиация Балтийского флотаа. Против них действовали части 217-й, 61-й и 254-й пехотных дивизий вермахта (с юга на север).

Таллин был взят только 28 августа 1941 года частями 217-й пехотной дивизии. Несмотря на то, что много техниики и личного состава удалось эвакуировать, тем не менее немецкие войска взяли 11432 пленных, 97 орудий, 144 зенитных орудия, 91 бронеавтомобиль, 304 пулемёта.

Наступление немецких войск в Эстонии характеризовалось почти полным отсутствием авиационной поддержки немецких войск. Они располагали в течение июля 1941 года только 4-й эскадрильей воздушной разведки и 12-й эскадрильей связи. Только в августе 1941 года в Эстонию была передислоцирована 3-я группа 54-й истребительной эскадры и были задействованы подразделения морской группы «Остзее». При этом, советские войска активно использовали авиацию - при отсутствии в воздухе немецких сил, в основном штурмуя колонны врага. В подавляющем большинстве со стороны СССР в небе Эстонии действовали подразделения военно-воздушных сил Балтийского флота.

Упорная оборона Эстонии сыграла значительную роль в битве за Ленинград. Во-первых, немецкому командованию пришлось передавать свои соединения, которые могли бы быть использованы на центральном направлении. Во-вторых, до середины августа 1941 года немецкие войска не могли в полной мере обеспечивать свой северный фланг, поскольку побережьеФинского залива было в советских руках и лишь с падением Нарвы был обеспечен оперативный простор и возможность взаимодействия немецкой 18-й армии и 4-й танковой группы.

Боевые действия на ленинградском и старо-русском направлениях (10 июля - 27 июля 1941 года)

Боевые действия на ленинградском направлении

Ещё 8 июля 1941 года командование группы армий «Север» определило приказом № 1660/41, что 4-я танковая группа будет соединением, на которое возлагается наступление на Ленинград. Кроме того, на неё возлагалась обязанность захвата Нарвы с юга и обеспечение на первоначальном этапе своего правого фланга. На 10 июля 1941 года соединения танковой группы располагались в треугольнике Псков - Славковичи - Остров и продолжали наступать, продвигаясь вперёд: 41-й моторизованный корпус двигался по прямой от Пскова к Луге, преследуя разрозненные части 11-й армии, 56-й моторизованный корпус - на Сольцы через Порхов. Уже на подходе к Луге командование 4-й танковой группы, полагая, что её наступление на Ленинград на правом фланге группы, в направлении Сольцы – Шимск - Новгород не имеет перспективы, в том числе ввиду непроходимой для танков местности и развернуло 41-й моторизованный корпус на север. 1-я танковая дивизия и 6-я танковая дивизия совершили марш, протяжённостью 180 километров и уже 14 июля 1941 года, силам 1-го батальона 113-го пехотного полка захватила плацдарм на реке Луге в районе села Ивановское, 15 июля 1941 года - в районе Большого Сабска. В дальнейшем предполагалось развивать наступление на Ленинград именно с этих плацдармов. Левый фланг 41-го моторизованного корпуса в течение нескольких дней не был обеспечен: 58-я пехотная дивизия и 36-я моторизованная дивизия 17-19 июля 1941 года вели бои за Гдов с упорно обороняющейся в окружении 118-й стрелковой дивизией, 269-я пехотная дивизия вела тяжелейшие бои на реке Плюсса. Только 19 июля 1941 года положение в полосе от Чудского озера до плацдармов на Луге несколько стабилизировалось: 58-я пехотная дивизия осталась в Гдове, 36-я моторизованная дивизия заполнила пространство между 1-й танковой дивизией, стоявшей на Луге и 269-й пехотной дивизии на Плюссе. 58-я пехотная дивизияя продолжила наступление вдоль восточного берега Чудского озера на север через Сланцы к Нарве и ввязалась в бои на подступах к городу.

Таким образом танковые соединения вермахта оказались разрозненными. 56-й моторизованный корпус продолжал наступление на совершенно другом направлении, взяв Порхов силами 3-й моторизованной дивизии и развивая наступление на Боровичи, 8-я танковая дивизия 13 июля 1941 года взяла Сольцы. Однако правый фланг 56-го моторизованного корпуса был практически не обеспечен, поскольку части 16-й полевой армии, на которые была возложена эта обязанность, продолжали бои южнее, между Дно и Полоцком на стыке с Группой армий «Центр». В промежутке между 16-й полевой армией и 56-м моторизованным корпусом находилась только моторизованная дивизия «Мёртвая голова», которая пробивалась к станции Дно. Слева от 56-го моторизованного корпуса был разрыв с 41-м моторизованным корпусом, отведённым севернее.

В этих условиях советское командование решилось на контрудар.

В результате контрудара была окружена 8-я танковая дивизия, которая при помощи дивизии «Мёртвая голова» была вынуждена прорываться из окружения, оставив Сольцы. 56-й моторизованный корпус был на время остановлен, дальнейшее его наступление упёрлось в ожесточённую советскую оборону.

Между тем наступление южнее продолжалось: подошёл 1-й армейский корпус (11-я пехотная дивизия и 21-я пехотная дивизия) и с 17 июля 1941 года начал развивать наступление на Дно, обороняемый советским 22-м стрелковым корпусом. Дно был взят 19 июля 1941 года, 1-й армейский корпус продолжил наступление, вышел на Шелонь и 22 июля 1941 года вновь взял Сольцы, в дальнейшем ввязавшись в бои на Шелони. Сравнительное затишье на фронте наступило только после 22 июля 1941 года, после того, как 21-я пехотная дивизия нанесла внезапный удар на Шимск, окончившийся безрезультатно.

Боевые действия на старо-русском направлении

В районе действия советского Северо-Западного фронта действовала 16-я армия, усиленная в начале июля 1941 года резервным 50-м армейским корпусом, введённым на правом фланге всей группы армий для обеспечения стыка с Группой армий «Центр». Собственно, в операции первоначально была задействована лишь часть сил армии, а именно 10-й армейский корпус; остальные части армии действовали в полосе 22-й армии Западного фронта, то есть за границами операции соответственно советской историографии. Задачей армии в наступлении на Ленинград являлось, прежде всего, обеспечение фланга ударной группировки 4-й танковой группы. Однако 10-й армейский корпус отставал от продвижения 4-й танковой группы, не в последнюю очередь потому, что ввязался в ожесточённые бои c частями 27-й армии в районе Опочки, Локни, Кудевери. Советские части, постоянно попадая в окружения, выходя из них, вновь попадая в окружения, тем не менее оказывали достойное сопротивление вражеским войскам, так что несколько задержали их продвижение в направлении Холма и Старую Руссу.

Только 16 июля 1941 года немецкие войска вошли в Пустошку, а 17 июля 1941 года взяли Новоржев (126-я пехотная дивизия). Затем немецкие войска сравнительно медленно продолжали наступление по заболоченной местности, преследуя войска 27-й армии, которые отходили на оборудовавшийся рубеж обороны южнее озера Ильмень.

В соответствии с приказом командования группы армий «Север» № 1770/41 от 27 июля 1941 года, положение оценивалось как следующее:

Обобщение первого этапа операции

19 июля 1941 года А.Гитлер подписал директиву № 33, которая гласила, что дальнейшее наступление на Ленинград следует приостановить до того момента, пока фланги 4-й танковой группы не будут обеспечены: слева 18-й полевой армией, для чего части этой армии, на тот момент завязшей в боях в Эстонии, должны были наступать через Нарвский перешеек и взять Нарву, справа - 16-й полевой армией, которая в свою очередь медленно продвигалась на восток, преодолевая советское сопротивление. Однако в конечном итоге немецкие войска вынуждены были наступать на Ленинград не будучи в полной мере обеспеченными с флангов, что сыграло свою известную роль.

На первом этапе операции между Чудским озером и озером Ильмень, а также южнее его, немецкие войска сумели подойти к Нарве с юга, вплотную подойти к Кингисеппскому укреплённому району, захватив плацдармы на реке Луге, подойти к городу Луга и близко к восточному берегу озера Ильмень и выйти к формировавшимся оборонительными позициям от Ильменя до Холма.

Советские войска, оставляя территорию, тем не менее замедляли темп продвижения противника. Особенное сопротивление было оказано в Эстонии, а контрудар под Сольцами и дальнейшая оборона на участке Сольцы - озеро Ильмень остановили продвижение немецких войск не доходя до озера. Вследствие этого, 19 июля 1941 года наступление на центральном участке было временно остановлено: войскам требовалась перегруппировка и должны были подтянуться отставшие фланги.

Возобновление наступления на Ленинград откладывалось 5 раз, начиная с 22 июля 1941 года, в основном из-за замедленного продвижения и передислокации войск 16-й полевой армии. По всей видимости сыграло свою роль и не самое быстрое развитие событий в Эстонии.

Наступление на Ленинград с 8 августа 1941 по 8 сентября 1941 года

Немецкое командование к 27 июля 1941 года свело свои войска, предназначенные для наступления на Ленинград в три ударные группы:

- Группа «Шимск»: 1-й армейский корпус (11-я и 21-я пехотные дивизии, часть сил 126-й пехотной дивизии), 28-й армейский корпус (121-я и 122-я пехотные дивизии), 96-я пехотная дивизия в резерве;

- Группа «Луга»: 56-й моторизованный корпус (3-я моторизованная дивизия, 269-я пехотная дивизия), полицейская дивизия СС

- Группа «Север»: 41-й моторизованный корпус (1-я, 6-я и 8-я танковые дивизии, 36-я моторизованная дивизия, 1-я пехотная дивизия), 38-й армейский корпус (58-я пехотная дивизия).

На начало августа 1941 года, после проведённой перегруппировки, немецкие войска в районе проведения операции располагались следующим образом:

42-й армейский корпус и 26-й армейский корпус вели бои в Эстонии. 58-я пехотная дивизия вела бои на южных подступах к Нарве. Далее на восток у Кингисеппа и южнее занимала позиции Группа «Север». Непосредственно перед Лугой располагалась группа «Луга». Севернее Уторгоша заняла позиции Группа «Шимск», нацелившаяся в направлении Новгорода. Далее на юг располагались 10-й армейский корпус (западнее Старой Руссы) и 2-й армейский корпус (в районе Холма). Ещё южнее против войск Западного фронта действовал 50-й армейский корпус, дивизии которого впоследствии были переданы в Группа армий «Центр»|группу армий «Центр», а управление переброшено под Лугу.

Советское командование также не сидело сложа руки. В Эстонии продолжали вести бои остатки 10-го стрелкового корпуса и 11-го стрелкового корпуса, а на Нарвский перешеек перебрасывались 118-я стрелковая дивизия и 268-я стрелковая дивизия. В районе Нарвы оборонялась 191-я стрелковая дивизия. Но главное - советское командование располагало некоторым временем для оборудования Лужского рубежа обороны по одноимённой реке. Ещё 5 июля 1941 года была сформирована Лужская оперативная группа, 23 июля 1941 года разделённая на Кингисеппский, Лужский и Восточный участки обороны. Впоследствии Кингисеппский участок обороны стал Копорской оперативной группой и в сентябре 1941 года влился в 8-ю армию, Лужский участок обороны стал Южной оперативной группой и был уничтожен под Лугой, а Восточный участок был преобрзован 31 июля 1941 года в Новгородскую армейскую оперативную группу 1-го формирования, ставшую уже 4 августа 1941 года 48-й армией.

К началу августа 1941 года советская оборона заполнялась войсками. В Кингисеппском укреплённом районе оборону заняли 152-й и 263-й отдельные пулемётно-артиллерийские батальоны, танковый батальон Бронетанковых курсов усовершенствования комсостава. К началу немецкого наступления в подчинении Кингисеппского участка находились 90-я стрелковая дивизия, сформированная практически вновь в Кингисеппе, 118-я стрелковая дивизия, отходившая с Нарвского перешейка, 191-я стрелковая дивизия. Под Кингисепп были брошены две ополченческие дивизии: 2-я и 4-я. Участок располагал уже основательно разобранной 1-й танковой дивизией. Кроме того, к обороне были привлечены курсанты Ленинградского пехотного училища имени Кирова и части береговой обороны Балтийского флота. Кингисеппский участок занимал позиции от Нарвы до района севернее Луги, где имелось вклинение немецких войск.

Лужский участок обороны состоял из дезорганизованно отступившей от Острова 111-й стрелковой дивизии, полнокровной 177-й стрелковой дивизии и также отступившей 235-й стрелковой дивизии. Также оборону держали 260-й, 262-й, 273-й, 274-й отдельные ополченческие батальоны, один полк 3-й ополченческой дивизии, курсанты артиллерийских училищ, и 24-я танковая дивизия. Лужский участок прикрывал собственно Лугу и кратчайшее направление на Ленинград.

На восточном участке обороны находились 70-я стрелковая дивизия, 128-я стрелковая дивизия, 237-я стрелковая дивизия, 1-я горнострелковая бригада. Восточный участок занимал позиции от района севернее Уторгоша до Шимска.

От Шимска до района западнее Старой Руссы занимали оборону остатки 11-й армии (22-й стрелковый корпус и 24-й стрелковый корпус).

Ещё южнее, восточнее Холма (потерян 3 августа 1941 года) находились отступившие соединения 27-й армии (65-й стрелковый корпус из четырёх очень потрёпанных дивизий и 84-я стрелковая дивизия)

План немецкой операции был следующим: 18-я полевая армия, после взятия Нарвы наступает вдоль побережья Финского залива на Ленинград. 41-й моторизованный корпус наступает на Ленинград, обходя сильный рубеж обороны под Лугой, через Красногвардейск. 56-й моторизованный корпус первоначально сдерживает советские войска под Лугой, группа «Шимск» наступает на Новгород и Чудово, отсекая район Ленинграда от страны. Южнее озера Ильмень должно было продолжаться фронтальное наступление на Старую Руссу.

Наступление на Ленинград началось 8 августа 1941 года силами 41-го моторизованного корпуса с плацдармов на реке Луга. Левый фланг корпуса так и остался необеспеченным, но развитие событий в Эстонии (7 августа 1941 года немецкие войска вышли к побережью Финского залива), давало основания немецкому командованию полагать, что обеспечение фланга - дело ближайшего будущего. Наступление началось без всякой авиационной поддержки, ввиду начавшегося сильного дождя. С плацдарма у Поречья наступала 1-я пехотная дивизия и 6-я танковая дивизия, от Большого Сабска - 1-я танковая дивизия и 36-я моторизованная дивизия.

В первый день наступления особого успеха достигнуто не было: войска Кингисеппского участка обороны, в частности 90-я стрелковая дивизия, 2-я дивизия ополчения и курсанты Кингисеппского пехотного училища оказали упорное сопротивление немецким танковым частям. Лишь 9 августа 1941 года 1-я танковая дивизия смогла прорвать советскую оборону, выйти в тыл советским войскам, действующих против войск с другого плацдарма (6-я танковая дивизия) и объединившись, развернуться на восток, с целью формирования фронта окружения лужской группировки советских войск. 14 августа 1941 года немецкие войска перерезали железную дорогу Красногвардейск - Кингисепп, 16 августа 1941 года взяли станцию Волосово и к 21 августа 1941 года перешли к обороне на фронте несколько юго-западнее Красногвардейска, фронтом на север, где ещё не был обеспечен фланг, и на юг (8-я танковая дивизия) против окружаемой лужской группировки. Переход к обороне был обусловлен возможностью контрудара с севера. Левый фланг наступающей группировки начал обеспечиваться только 17 августа 1941 года, когда 1-я пехотная дивизия, отделившаяся от ударной группы начала наступление на Кингисепп с востока, в то время как 56-я пехотная дивизия подошла к Кингисеппу с юга. С ожесточёнными боями советские войска оствили город. В этот же день была также окончательно оставлена Нарва. Войска 8-й армии, отходившие от Нарвы и часть войск Кингисеппского участка, отсечённые ударом танковой группы, отходили к побережью Финского залива, тем более что части 18-й армии 20 августа 1941 года вышли с Нарвского перешейка, и теснили советские войска с запада.

Из директивы Военного совета Ленинградского фронта (создан 23 августа 1941) Военному совету 8-й армии:

Войска 8-й армии с боями отступали на северо-восток и только к 7 сентября 1941 года закрепились на промежуточном рубеже река Воронка, Большое Горлово, Порожки, Ропша. Тем не менее, советские войска оставались угрозой для нанесения удара во фланг ударной группы.

Перед 56-м моторизованным корпусом стояла задача сковывания советских войск на лужском рубеже. С 10 августа 1941 года он перешёл в наступление и вплоть до 15 августа 1941 года вёл позиционные бои на рубеже, так и не сумев прорвать советскую оборону 177-й стрелковой дивизии и 24-й танковой дивизии, а 15 августа 1941 года и вовсе был вынужден прекратить наступление, не в последнюю очередь из-за того, что наиболее боеспособное соединение группы «Луга» - 3-я моторизованная дивизия вместе с управлением корпуса была спешно снята с позиций и переброшена для отражения удара под Старой Руссой. Управление войсками было возложено на штаб 50-го армейского корпуса, переброшенного из-под Невеля. Позиции под Лугой в общем-то прорвать немецким войскам не удалось вообще: дивизия СС «Полицай», в связи с успешным продвижением частей группы «Шимск» на Новгород, была переброшена на восточный берег реки Луга и лишь 23 августа 1941 года перешла в наступление на город с востока. Но уже с 22 августа 1941 года начался отвод советских войск из Луги. 24 августа 1941 года дивизия СС «Полицай» в боях с советскими арьергардами штурмом взяла Лугу (правда понеся впечталяющие потери, после этого она уже была не способна продолжать наступление). 8-я танковая дивизия создала фронт окружения с севера в районе Сиверская, 122-я пехотная дивизия с востока, а 96-я пехотная дивизия 27 августа 1941 года, проследовав форсированным маршем от Оредежа на северо-восток, достигнув станции Новинка довершила окружение советских войск. Однако советские войска (70-я, 111-я, 177-я, 235-я стрелковые дивизии, 1-я и 3-я дивизии ополчения) оказывали активного сопротивление находясь и в котле, пока не были разрезаны к 7 сентября 1941 года, да и потом зачистка продолжалась до 15 сентября 1941 года.

Совокупность не уничтоженной 8-й армии слева от 4-й танковой группы и необходимость уничтожения лужской группировки справа от 4-й танковой группы привели к тому, что ударная группа, стоявшая под Красногвардейском и нацеленная на Ленинград была вынуждена оставаться на месте вплоть до 9 сентября 1941 года.

Наиболее удачно для немецких войск развивалось наступление группы «Шимск».

Она перешла в наступление 10 августа 1941 года, когда дожди прекратились и стала доступной поддержка авиации. Оборона 48-й армии западнее и севернее Шимска силами 11-й и 21-й пехотных дивизий вермахта была прорвана в первый же день, 11 августа 1941 года был взят Шимск. 12 августа 1941 года в расширяющийся прорыв были введены 96-я и 126-я пехотные дивизии вермахта. 13 августа 1941 года оборона 48-й армии окончательно рухнула и немецкие войска устремились к Новгороду. 14 августа 1941 года 11-я и 21-я дивизии перерезали железную и шоссейную дороги Новгород - Луга соответственно, и уже 15 августа 1941 года была совершена попытка захвата Новгорода с ходу, но немецкие войска потерпели неудачу. Советскую оборону в Новгороде прорвали пикировщики 8-го авиационного корпуса. Вслед за люфтваффе последовали пехотные соединения и вечером 15 августа 1941 года передовые подразделения вышли к южным пригородам Новгорода, а рано утром немецкие войска (424-й пехотный полк 126-й пехотной дивизии) взяли Новгородский кремль. Бои за восточную часть города продолжались несколько дней, первый плацдарм на Волхове появился 19 августа 1941 года. Оставив в городе по полку от 21-й и 126-й дивизий, 1-й армейский корпус повернул на север и начал наступление на Чудово. 11-я пехотная дивизия прикрывала правый фланг, разворачиваясь по Волхову, а 21-я пехотная дивизия усиленная дивизионом 37-го артиллерийского полка, 666-й батареей штурмовых орудий, 272-м армейскми зенитным дивизионом, 9-й химической ротой и ротой самокатчиков 20 августа 1941 года взяла Чудово, перерезав железную дорогу Ленинград - Москва. Более того, немецкие войска и здесь захватили плацдарм на Волхове, а к 26 августа 1941 года 21-я пехотная дивизия вышла к Грузино, оттеснив советские войска к Киришам, сформировав окончательно фронт на Волхове. Советское командование также в конце августа 1941 года развернуло по Волхову свежесформированную 52-ю армию в составе семи стрелковых дивизий, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что немецкие войск через Будогощь - Тихвин могут выйти к Свири, где соединятся в финскими войсками и тогда положение Ленинграда станет совершенно безнадёжным.

Между тем, развернувшись налево от войск 1-го армейского корпуса наступали войска 28-го армейского корпуса, формируя восточный фланг окружения советской лужской группировки.

Верховное командование Германии придавало большое значение быстрому взятию или изоляции Ленинграда (что конкретно, так и на конец августа 1941 года не было решено), с целью высвобождения сил для наступления на Москву. Для ускорения процесса 24 августа 1941 года в расположение группы армий «Север» начал прибывать 39-й моторизованный корпус из состава 3-й танковой группы группы армий «Центр» (12-я танковая, 18-я и 20-я моторизованные дивизии). Уже 24 августа 1941 года 18-я моторизованная дивизия вступила в бои возле Чудово. 28-й армейский корпус и 39-й моторизованный корпус были сведены в группу генерала Шмидта, задачей которого было окружение Ленинграда с юго-востока. 28 августа 1941 года, возле станции Слудицы соединения 4-й танковой группы соединились с войсками 16-й армии и сформировали единый фронт южнее Ленинграда.

Моторизованные соединения приступили к наступлению. 20-я моторизованная дивизия, подвинув 121-ю пехотную дивизию 25 августа 1941 года взяла Любань, выбив из неё 1-ю горнострелковую бригаду, а 28 августа 1941 года взяла Ижоры, но дальше уже продвинуться не смогла. 28 августа 1941 года, возле станции Слудицы соединения 4-й танковой группы соединились с войсками 16-й армии и сформировали единый фронт южнее Ленинграда. 18-я моторизованная дивизия была вынуждена отбивать массированные атаки советских войск между Любанью и Чудово (для чего была переподчинена 1-му армейскому корпусу) и лишь 29 августа 1941 года смогла выйти к Киришам и взять посёлок. 20-я моторизованная дивизия двинулась на север по направлению к Мге и 31 августа 1941 года, опять же выбив 1-ю горнострелковую бригаду, взяла город. За Мгу завязались тяжёлые бои с участием переброшенной 1-й дивизии войск НКВД и 1-й горнострелковой бригады, окончательно город был потерян 2 сентября 1941 года.

Между тем, советское командование не желало мириться с положением дел и со 2 сентября 1941 года начало сосредоточение свежей 54-й армии в составе 4-х стрелковых дивизий, одной кавалерийской дивизии, одной танковой бригады, одного танкового батальона и трёх корпусных артиллерийских полков. в районе южного побережья Ладожского озера. Однако армия, чьё наступление было намечено на 6 сентября 1941 года, опоздала. Ещё 2 сентября 1941 года в составе 20-й моторизованной дивизии были сформированы две ударные группы, которые с 6 сентября 1941 года перешли в наступление, отбросив 1-ю дивизию войск НКВД за Неву, продолжила наступление вдоль Невы на север, попутно взяв 7 сентября 1941 года Синявино, и 8 сентября 1941 года вышла к Ладожскому озеру в районе Шлиссельбурга, тем самым положив начало Блокаде Ленинграда и достигнув самой северной точки региона операции.

Юго-восточнее, с конца августа 1941 года вдоль дороги Чудово-Ленинград наступали войска 28-го армейского корпуса, в составе слева направо 121-я, 96-я, 122-я пехотные дивизии (последняя уже с 30 августа 1941 года примыкает правым флангом к левому берегу Невы)

Для обороны юго-восточных подступов к Ленинграду советское командование спешно перебрасывало войска и разворачивало 55-ю армию, занимающую позиции в Слуцко-Колпинском укреплённом районе.

Наступление южнее озера Ильмень

Наступление немецких войск южнее озера Ильмень не имело такой выраженной оперативной паузы конца июля - начала августа 1941 года. К началу августа 1941 года 16-я полевая армия находилась на рубеже западнее реки Ловать. В рамках настоящей операции в первой декаде августа 1941 года 2-й армейский корпус (12-я, 32-я и 123-я пехотные дивизии) 3 августа 1941 года взяв Холм, отражал контратаки советской 27-й армии. 10-й армейский корпус (30-я, 126-я и 290-я пехотные дивизии) с 5 августа 1941 года возобновил наступление с фронта на Старую Руссу и преодолевая сопротивление 22-го стрелкового корпуса продвигся к Старой Руссе. В первый день немецким войскам удалось достаточно большое продвижение, но на второй день упорное сопротивление советских войск остановило наступление. 7 августа 1941 года в действие был введён авиакорпус «Рихтгофен», и благодаря пикировщикам сопротивление советских войск было подавлено. 9 августа 1941 года 3-й батальон 426-го пехотного полка 126-й дивизии ворвался в город. 126-я пехотная дивизия и 30-я пехотная дивизия, переправившись через Полисть продолжили теснить советские войска на восток, тогда как 290-я пехотная дивизия развернулась фронтом на юг. На юге от дивизии немецких войск не было вообще, вплоть до 2-го армейского корпуса у Холма.

Советское командование воспользовалось этим и нанесло контрудар.

Основной задействованной силой в контрударе стала свежая 34-я армия, наступавшая с 12 августа 1941 года из района южнее Старой Руссы на север - северо-запад. В полосе действия основных сил армии немецких войск не было вообще, что позволило продвинуться армии на 40 километров и перерезать уже 14 августа 1941 года железную дорогу Старая Русса - Дно. В самой Старой Руссе оборонялась 290-я пехотная дивизия, 126-я пехотная дивизия и 30-я пехотная дивизия срочно прекратили наступление и перебрасывались западнее Старой Руссы. Это позволило отступившим восточнее Старой Руссы частям 11-й армии начать собственное наступление, и даже ворваться в Старую Руссу. Переброшенные 126-я пехотная дивизия и 30-я пехотная дивизия были рассечены, и 10-й армейский корпус практически попал в окружение. В этих условиях немецкое командование было вынуждено развернуть с новгородского направления дивизию «Мёртвая голова», а затем перебросить на 260 километров ещё и 3-ю моторизованную дивизию вместе с управлением 56-го моторизованного корпуса. 19 августа 1941 года эти соединения ударили по флангу ударного клина 34-й армии с северо-востока и 20 августа 1941 года соединились с отрезанной 30-й пехотной дивизией. 34-я армия сама попала в окружение, и потеряв более 18 000 человек только пленными, к 25 августа 1941 года откатилась за Ловать.

В это же время наносила удар и 27-я армия. Ей удалось выйти к Холму, но на подступах к городу наступление захлебнулось.

Несмотря на то, что советские войска понесли тяжёлые потери, и в общем, операция закончилась неудачей, это принесло и свои плоды. Во-первых, немецкие боеспособные соединения были сняты с ленинградского направления. Во-вторых, немецкое командование отказалось от наступления непосредственно южнее озера Ильмень в направлении Крестцы, вместо этого развернув наступление ещё южнее, из района Холма.

Для наступления немецкое командование сосредоточило большие силы: 2-й армейский корпус должен был взаимодействовать с переведённым на это направление из группы армий «Центр» 57-м моторизованным корпусом (19-я танковая дивизия и впоследствии 20-я танковая дивизия). 2-й армиейский корпус перешёл в наступление 1 сентября 1941 года из района Холма. С 30 августа 1941 года перешли в наступление 10-й армейский корпус (без 126-й пехотной дивизии переброшенной под Ленинград), 3-я моторизованная дивизия и дивизия СС «Мёртвая голова», сковывая силы 11-й и 34-й армий, наступая юго-восточнее Старой Руссы, оттесняя на восток и не давая советским соединениям ударить по наступающему 2-му армейскому корпусу.

Таким образом, снова образовался котёл окружения. 2-й армейский корпус наступал на северо-восток на Демянск, куда уже подходили с запада части 10-го армейского корпуса. В окружение между двумя группировками в междуречье Ловати и Полы попала большая часть 27-й армии, часть сил 11-й армии и 34-й армии. Потери советских войск были большими: до 35 000 человек только пленными. Демянск был взят 8 сентября 1941 года - приблизительно там и соединились войска 10-го армейского корпуса и 57-го моторизованного корпуса. После его взятия и отражения советских контратак к Демянску подошла 20-я танковая дивизия и наступление на восток было продолжено. Силами 30-й пехотной дивизии и 19-й танковой дивизии было осуществлено достаточно крупное окружение советских войск в Молвотицах. В то же самое время 12-я пехотная дивизия почти маршем двигалась на восток и уже 8 сентября 1941 года вышла к верховьям Волги, а проследовав дальше вышла к Селигеру. Германский фронт в третьей декаде сентября дошёл до западной границы Валдайской возвышенности и стабилизировался по линии озёрной гряды Вельё - Селигер. После того как 24 сентября 1941 года 123-я пехотная дивизия сменила изъятые и возвращённые в группу армий «Центр» танковые дивизии 57-го моторизованного корпуса в районе северо-западнее Осташкова, образовалась самая восточная и одновременно самая южная точка, до которой дошли соединения группы армий «Север» и которая может считаться одновременно границей проведения операции.

Наступление на ближних подступах к Ленинграду (с 9 сентября 1941 года)

Вопрос о заключительной фазе операции по судьбе Ленинграда окончательно не был решён даже на момент начала штурма (по крайней мере, для командования группы армий «Север»). Не вызывало сомнений только одно - Ленинград должен быть окружён.

5 сентября начальник Генерального штаба сухопутных войск Ф. Гальдер записал в своём дневнике о совещании у Гитлера:

При этом должен ли быть взят город штурмом, будет ли он занят войсками, следует ли сохранить Ленинград или необходимо полностью уничтожить - вопросы оставались открытыми. К началу войны у А.Гитлера и командования Генерального штаба вермахта существовали разногласия с точки зрения стратегии. Если для Гитлера поначалу Ленинград являлся одной из точек приложения значительных усилий, то перед военной верхушкой рейха была одна цель - Москва. С течением времени А.Гитлер всё более соглашался с мнением Генерального штаба, а к началу сентября 1941 года и вовсе огласил, что Ленинград становится второстепенной целью, а силы должны быть сконцентрированы на московском направлении. Можно сделать вывод о том, что в сентябре 1941 года А.Гитлер потерял интерес к Ленинграду, а к судьбе города и населения относился безразлично, полагая что военные цели (изоляция города, как следствие обеспечение правого фланга группировки, нацеленной на Москву, прекращение промышленного производства, утрата боеспособности Балтийского флота) могут быть обеспечены небольшими силами, осуществляющими блокаду Ленинграда. Однако стабилизация обстановки в виде блокады города должна была быть достигнута возможно быстро, с тем чтобы высвободить силы для наступления на Москву.

При этом командование группы армий «Север» не имело полной и недвусмысленной информации о решениях, принятых выше и готовилось к штурму, полагая наилучшим развитием событий занятие города. Для оккупации города уже были определены воинские части, личность коменданта города, утверждена (причём только 15 сентября года) «Инструкция по обращению с населением Петербурга». Об однозначной позиции верховного командования группа армий «Север» была поставлена в известность лишь 20 сентября 1941 года.

Стратегические замыслы и неопределённость сыграли свою роль в проведении заключительного этапа операции. На 8 сентября 1941 года положение под Ленинградом было следующим: 8-я армия занимала участок побережья Финского залива в районе Ораниенбаума, блокированный с запада и юга частями 93-й пехотной дивизии. Далее линия фронта шла на юго-восток к Красногвардейску, где под Ропшей развернулся 38-й армейский корпус слева направо (291-я, 58-я, 1-я пехотные дивизии). Далее располагались позиции 41-го моторизованного корпуса: у Сквориц расположилась 36-я моторизованная дивизия, на юго-западных подступах к Красногвардейску изготовились 6-я и 1-я танковые дивизии. С юга к Красногвардейску подошёл 50-й армейский корпус (269-я пехотная дивизия и Полицейская дивизия). 28-й армейский корпус слева направо (121-я, 96-я, 122-я пехотные дивизии) наступал с юго-востока вдоль железной дороги на Чудово, занимая позиции до излучины Невы. Подразделения 122-й пехотной дивизии также занимали позиции по Неве севернее железной дороги на Мгу. В «бутылочном горле» по Неве до Шлиссельбурга фронтом на запад и восток держала оборону 20-я моторизованная дивизия и далее на юг, развернувшись на восток стояли 8-я и 12-я танковые дивизии. Немецкое командование, в целях скорейшего снятия вопроса, выделило значительные силы люфтваффе. Продолжали действовать 1-й авиационный корпус, усиленный 4-й бомбардировочной эскадрой и 8-й авиационный корпус - всего 263 бомбардировщика из них 60 пикирующих, 166 истребителей, 39 тяжёлых истребителей Me-110. Такая мощная группировка авиации была впервые создана на Восточном фронте, а группа армий «Север»» больше никогда не располагала такими воздушными силами.

Советские войска занимали позиции на побережье в районе Ораниенбаума (части 8-й армии), из их числа против 38-го армейского корпуса находились 11-я, 118-я, 191-я стрелковые дивизии, 2-я ополченческая дивизия. В Красногвардейском укреплённом районе на юго-западе от Ленинграда заняли оборону части сформированной 42-й армии: 2-я и 4-я гвардейские дивизии народного ополчения. В Слуцко-Колпинском укреплённом районе на юго-востоке позиции заняли 70-я, 90-я, 168-я стрелковые дивизии, 4-я ополченческая дивизия. На север по Неве занимали оборону 115-я стрелковая дивизия и 1-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР, сведённые в Невскую оперативную группу.

Приближение к Ленинграду также вводило наступающие немецкие части в радиус действия корабельной артиллерии Балтийского флота, от огня которой они несли большие потери. На прямую наводку были поставлены зенитки ПВО Ленинграда.

Ленинградский фронт получал в качестве подкрепления только-только выпущенные Кировским заводом новые тяжёлые танки КВ.

Важную роль в создании инженерной обороны города сыграли заместитель командующего фронтом по оборонительному строительству генерал-майор П. А. Зайцев и начальник инженерного управления фронта подполковник Б. В. Бычевский. В результате трудовой мобилизации число трудармейцев (без инженерно-строительных частей и стройорганизаций), работавших на подступах к городу, в середине августа составляло свыше 450 тысяч человек и увеличилось по сравнению с серединой июля 1941 года 1более чем на 350 тысяч человек В начале сентября была проведена новая мобилизация и принято решение о создании ряда новых рубежей и отсечных позиций. В тылу Красногвардейского укрепрайона был создан Пулковский оборонительный рубеж. Он проходил по линии Урицк-Пулково-Колпино и являлся последним ближним подступом перед южными районами города.

Для немецких войск проведение операции ограничивалось временным фактором, поскольку в соответствии с директивой № 35 от 6 сентября 1941 года, группа армий «Север» должна была передать к 15 сентября 1941 года свои танковые части и большую часть самолётов в группу армий «Центр». Советские войска испытывали недостаток войск и вооружения. Части 8-й армии понесли большие потери в предыдущих боях, ополченческие дивизии не были обучены и достаточно вооружены, а несколько дивизий 55-й армии либо восстанавливались в Ленинграде, либо переброшены из Карелии.

Наступление немецких войск началось ещё 8 сентября 1941 года в районе Ропши, а также в этот день Ленинград был подвергнут массированному авиационному налёту. Против войск левого фланга 8-й армии развернулось наступление 38-го армейского корпуса; целью наступления являлось сковывание войск армии, нависавших над флангом ударной группировки, нацеленной на Ленинград. Сильные бои разязались в районах Гостилиц, Кипени. 291-я пехотная дивизия, нанеся поражение 191-й стрелковой дивизии 15 сентября 1941 года взяла Ропшу и развернулась фронтом на северо-запад, вступив в бои с 1-й гвардейской ополченческой дивизией, оттесняя соединения 8-й армии от Ленинграда. 1-я пехотная дивизия после тяжёлых боёв со 118-й стрелковой дивизией у Кипени, вышла на дорогу Красное Село - Ропша после чего, прорвав оборону 11-й стрелковой дивизии, также развернулась на северо-запад, наступая на Петергоф. 14 сентября 1941 года 1-я пехотная дивизия, будучи немного потеснённой контрударом введённой из резерва 10-й стрелковой дивизией, восстановила положение и отбросила её к Стрельне, выйдя на берег Финского залива 16 сентября 1941 года. Тем самым было положено начало Ораниенбаумскому плацдарму. 17 сентября 1941 года советские войска силами 11-й, 10-й стрелковых дивизий и 2-й дивизии народного ополчения нанёс контрудар в направлении Красного Села, оказавшийся безуспешным, 20 сентября 1941 года немецкий 38-й армейский корпус перешёл в наступление и к 22 сентября 1941 года отбросил советские войска к Петергофу, который на следующий день был оставлен. Бои по всему периметру плацдарма велись до конца сентября 1941 года, в основном в виде атак советских войск, которые отражались частями вермахта. 58-я пехотная дивизия, действовавшая несколько в отрыве от частей 38-го армейского корпуса, взяв 12 сентября 1941 года Красное Село, повернула на северо-восток, в боях с 1-й бригадой морской пехоты расширяя клин, двинулась к Урицку, где 19 сентября 1941 года вышла к конечной остановке ленинградского трамвая. Таким образом, 38-й армейский корпус обеспечил фланг ударного 41-го моторизованного корпуса, отрезал части 8-й армии и к концу сентября 1941 года вышел непосредственно к Ленинграду, стабилизировав линию фронта.

С 9 сентября 1941 года в наступление в обход Красногвардейска c запада, а Красного Села с юга и востока, перешёл ударный 41-й моторизованный корпус. 36-я моторизованная дивизия быстро прорвав оборону ополченцев из 3-й дивизии, продвинулась на 10 километров, а уже 10 сентября 1941 года 1-я танковая дивизия перерезала дорогу Красное Село - Красногвардейск, 11 сентября 1941 года взяла Дудергоф. 6-й танковая дивизия в это время довершала окружение Красногвардейска с северо-запада, а с юга и юго-востока на город наступали части 50-го армейского корпуса, которые взяли город 13 сентября 1941 года. После прорыва обороны Красногвардейского укрепрайона, подвижные соединения вермахта, почти не встречая сопротивления быстро вышли 15 сентября 1941 года на Пулковские высоты, куда также подтянулись соединения 50-го армейского корпуса и начали угрожать тылу Слуцко-Колпинского укрепрайона. Но 4-я танковая группа по директиве фюрера ещё к 15 сентября 1941 года должна была быть снята с фронта, что и произошло - последнее применение танков этой группы под Ленинградом пришлось на поддержку частей 50-го армейского корпуса при взятии Пушкина 18 сентября 1941 года.

Следовательно, несмотря на отсутствие внятных указаний, было ясно, что штурм Ленинграда не состоится. Показателен пример, описывающий общие настроения по этому поводу во многих частях вермахта, вышедших к городу. 14 сентября 1941 года авангард 6-й танковой дивизии находился у Пулковских высот в ожидании приказа на штурм Ленинграда.

Из истории дивизии:

С юго-востока на Ленинград наступал 28-й армейский корпус. Советские войска 55-й армии оказали упорнейшее сопротивление. 121-я пехотная дивизия вместе с 667-й батарей штурмовых орудий сумела 17 сентября 1941 года окончательно выбить советские войска из Слуцка, однако дальше оборонительных рубежей у Колпино немецкие войска не сумели продвинуться.

Советское руководство отдавало себе отчёт в тяжелейшем положении, образовавшемся под Ленинградом, в результате чего последовали замены в руководстве обороной города.

Маршал К. Е. Ворошилов, 5 сентября 1941 года сменивший генерал-лейтенанта М. М. Попова на посту командующего Ленинградским фронтом, обратился в Ставку ВГК с просьбой освободить его от этой должности. В своих мемуарах А. М. Василевский так описал этот эпизод:

Вечером 11 сентября 1941 года командующим Ленинградским фронтом был назначен генерал армии Г. К. Жуков. Жуков прибыл в Ленинград 13 сентября (вместе с генерал-майором И. И. Федюнинским, генерал-лейтенантом М. С. Хозиным и генерал-майором П. И. Кокоревым) и на следующий день вступил в должность.

Вскоре генерал-лейтенант М. С. Хозин был назначен начальником штаба Ленинградского фронта, генерал-майор П. И. Кокорев - начальником штаба 8-й армии. 16 сентября 1941 года командующим 42-й армии вместо генерал-лейтенанта Ф. С. Иванова стал генерал-майор И. И. Федюнинский (вскоре Ф. С. Иванов был арестован).

После того, как фронт на ближних подступах к Ленинграду стабилизировался - 18 сентября 1941 года в полосе 42-й армии, на рубеже Лигово, Нижнее Койрово, Пулково, 19 сентября 1941 года в полосе 55-й армии по линии Пулково, Большое Кузьмине, Путролово - начались позиционные бои, продолжавшиеся до конца сентября 1941 года.

О дальнейших событиях см. Блокада Ленинграда.

Синявинская наступательная операция

С 10 сентября 1941 года началась Синявинская наступательная операция, в соответствии с советской историографией не являющаяся частью Ленинградской стратегической оборонительной операции, хотя началась во временных рамках операции и отвлекла на себя вражеские силы, которые могли бы участвовать в наступлении на Ленинграда.

2 сентября 1941 года на южном побережье Ладожского озера развернулась свежесформированная 54-я армия, задачей которой было не допустить блокады Ленинграда с востока. Однако немецкие части (20-я моторизованная дивизия) оказались оперативней, и 8 сентября 1941 года, захватив Шлиссельбург, замкнули кольцо блокады, в последующие дни расширив коридор, ведущий к Ладожскому озеру

Целью наступления было срезание немецкого выступа, протянувшемуся до Ладожского озера. 54-я армия перешла в наступление 10 сентября 1941 года силами одной, 286-й стрелковой дивизии, в направлении на Мгу из района Сиголово. Дивизия была быстро отброшена 12-й танковой дивизией. Позднее в атаку в направлении Синявино перешли 310-я стрелковая дивизия и 128-я стрелковая дивизия. Они смогли продвинуться в направлении Синявино на 6-10 километров, но это было всё, чего они смогли добиться.

Вместе с тем и со стороны Ленинграда состоялась попытка перейти в наступление, навстречу войскам 54-й армии. Части Невской оперативной группы 115-я стрелковая дивизия и 4-я бригада морской пехоты Балтийского флота сумели переправиться через Неву и захватить там плацдарм (так называемый Невский пятачок), но большего сделать не смогли.

Активное наступление прекратилось 26 сентября 1941 года, однако советское командование продолжало попытки прорыва вплоть до конца октября 1941 года.

Действия авиации во время операции

Наступление немецких войск характеризовалось усилившейся авиационной поддержкой, в сравнении с боями июня-начала июля 1941 года в Прибалтике. В состав 1-го воздушного флота был включён дополнительно 8-й авиационный корпус в котором были пикирующие бомбардировщики Ju-87, а 1-й воздушный корпус был усилен 4-й бомбардировочной эскадры.

Немецкая авиация сыграла большую роль в наступлении на Ленинград. Особенно её вклад был ощутимым в прорыве советских укреплений западнее Старой Руссы, во взятии Новгорода, а в ходе советского контрудара под Старой Руссой немецкая авиация, господствуя над полем боя, некоторое время до подхода перебрасываемых немецких соединений, едва ли не в одиночку сдерживала наступление 34-й армии. В конце сентября 1941 года 8-й авиационный корпус, в связи со стабилизацией линии фронта, перешёл на бомбардировки военно-морской базы в Кронштадте, и наряду с более мелкими судами, потопил Линкор «Марат» и лидер «Минск»

При этом потери немецкой авиации были весьма невелики. Так, с 30 августа 1941 года по 21 октября 1941 года 1-й воздушный флот потерял всего 84 самолёта (из них 35 разведчиков), при этом уничтожив 589 советских самолётов. При этом следует учитывать тот факт, что в качестве примера приведён наиболее тяжёлый период для немецкой авиации, поскольку она начала активные действия над Ленинградом, обладающим мощной противовоздушной обороной.

ВВС Северо-Западного фронта насчитывали всего 155 самолётов. С развитием операции в бой был введён 7-й истребительный авиационный корпус ПВО, имеющий 401 самолёт и обороняющий небо непосредственно над Ленинградом и ближних подступах к нему. Кроме того, в ходе операции принимали активное участие части ВВС Балтйиского флота. Естественно, что в ходе операции, части ВВС РККА и ВМФ пополнялись.

Преимущество в авиации, как количественное, так и качественное было за люфтваффе, о чём говорят потери советских ВВС за весь период операции: 1702 самолёта.

Действия флотов во время операции

Корабли кригсмарине принимали ограниченное участие в операции. Всего из плавсостава в операции принимали участие 28 торпедных катеров, 10 минных заградителей, 7 сторожевых кораблей, 15 тральщиков и 5 подводных лодок. Если в течение июля-августа 1941 года, помимо постановки мин, от которых советский Балтийский флот нёс основные потери, немецкий флот ещё участвовал силами подводных лодок и катеров в сражениях (так 21 июля 1941 года немецкая подводная лодка U-140 торпедировала советскую лодку М-94, 19 августа 1941 года торпедные катера потопили ледокол «Мерикару» и тральщик ТЩ-80), то с того момента, как советский флот ушёл из Таллина в Кронштадт, тем самым оказавшись запертым в Финском заливе, немецкие корабли в боях не участвовали. Уже в августе 1941 года германский Балтийский флот был расформирован, все военно-морские силы в районе были подчинены командующему военно-морскими силами «Остланд» под командованием вице-адмирала Бурхарди, корабли начали возвращение в Германию. Приняв участие в операции «Беовульф», военно-морские силы полностью взяли на себя охрану занятого побережья Балтийского моря от Мемеля до Ленинграда. Начиная с сентября 1941 года структура кригсмарине на Балтике изменялась к следующему составу: служба морских перевозок, главный штаб верфей, служба обеспечния военно-морских сил, военно-морская верфь в Либаве, группа охраны побережья «Остланд», коменданты морской обороны в Эстонии, порта в Таллине, морской обороны в Латвии, порта в Риге, морской обороны в Ленинграде, 530-й и 531-й дивизионы морской артиллерии, 239-й и 711-й дивизионы морской зенитной артиллерии, 6-я автотранспортная рота военно-морских сил, 321-й морской инженерный батальон.

Части морской пехоты из состава кригсмарине участвовали в наземных операциях, например, в захвате Пярну.

Балтийский флот принимал достаточно активное участие в операции. Особенно ярко проявили себя военно-воздушные силы Балтийского флота, к началу операции по существу представляя собой основную силу советских ВВС в регионе. 8-я бомбардировочная, 10-я смешанная, 61-я истребительная были в большей степени задействованы против наземных сил вермахта, нежели выполняли свою основную функцию. Так, за период с 22 июля 1941 года по 21 августа 1941 года самолёты бомбардировочной авиации Балтийского флота 159 раз вылетали на бомбардировку наземных войск и лишь 26 - кораблей и судов противника, а с 22 августа 1941 года по 21 сентября 1941 года соотношение ещё более изменилось и стало 176 к 1 вылету (без учёта вылетов на разведку). Морские лётчики производили штурмовку немецких колонн в Эстонии, разрушали мосты через реки, уничтожали противника на ближних подступах к Ленинграду.

Что касается надводных кораблей, то они в ходе операции также поддерживали наземные войска на побережье. Сначала Балтийский флот поддерживал сравнительно небольшими силами советские войска в Эстонии в районе Кунды, затем принял активное участие в обороне Таллина.

За время обороны Таллина флот произвел по врагу 549 стрельб, выпустив более 13 тысяч снарядов

Особую важность поддержка флотской (как корабельной, так и береговой) артиллерии, приобрела с выходом немецких войск на ближние подступы к Ленинграду. Стрельба по немецким позициям проводилась с кораблей Балтийского флота, форта «Красная горка» в районе Ораниенбаума, Кронштадтских фортов и других позиций дальнойбойной артиллерии. Всего Балтийский флот выставил 345 орудийных стволов, калибром от 100 мм до 406-мм, выпустил по немецким войскам за время операции около 25 тысяч снарядов. В немецкой мемуарной литературе роль артиллерии Балтийского флота была высоко оценена: высказывалось даже мнение о том, что если бы не артиллерия флота, Ленинград непременно был бы взят. Кроме того, на оборону города было поставлено 344 орудия флотской зенитной артиллерии. Корабли Балтийского флота и береговая артиллерия также поддерживали советскую пехоту при захвате Невского пятачка

Из состава Балтийского флота были сформированы пехотные части, вставшие на защиту Ленинграда. 83 тысячи балтийских моряков были сняты с кораблей, наземных служб и из них были сформированы 7 бригад (1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я) морской пехоты. Эти части приняли активное участие в операции, в основном, начиная с сентября 1941 года.

Итоги операции

Можно говорить о том, что немецкие войска выполнили, хотя и с задержкой по времени, свои оперативные цели, тем более учитывая позднейшие директивы верховного командования Германии относительно судьбы Ленинграда. В соответствии с ними, Ленинград не должен был быть взят, но путём блокады принуждён к капитуляции, при этом на случай капитуляции, немецкое командование так и не имело какого-то более или менее определённого плана. Стратегические цели Германии состоялись в изоляции Ленинграда, и как следствие, Балтийского флота, обеспечении фланга наступления на Москву, создании предпосылок для полной блокады Ленинграда и дальнейшего развития Операции «Барбаросса» путём соединения с финскими войсками (западнее или восточнее Ладожское озеро). Единственное, чего не достигли немецкие войска - это выход к Финскому заливу на всём протяжении южного побережья. В советских руках оставался Ораниенбаумский плацдарм.

Командующий группой армий «Север» В. фон Лееб так оценивал обстановку под Ленинградом 27 сентября:

|

…Конечно, было намерение занять так называемый ближний рубеж окружения, чтобы подвести к нему всю артиллерию, и путем массированного артиллерийского обстрела, сосредоточенных бомбовых ударов с воздуха и активной обработки с помощью листовочной пропаганды сломить в Ленинграде волю к сопротивлению. Но в связи с тем, что пока не удалось выйти к ближнему рубежу окружения, и неизвестно, где и когда это может произойти, то необходимо вначале попытаться, по крайней мере, усилить работу по ослаблению способности противника к сопротивлению. С этой целью артиллерия 18-й армии будет вести беспорядочный по времени и месту обстрел с дальних позиций. Будет высказана просьба к 1-му воздушному флоту держать население Ленинграда в страхе путем беспорядочных бомбардировок и снижения его воли к сопротивлению путем усиления листовочной пропаганды с воздуха… |

Однако при этом немецкое командование, отказавшись от прямого штурма города, способствовало известному сохранению его промышленного потенциала и не смогло приобрести крупный порт, через который бы проходили перевозки немецких войск. Упорство ленинградцев свело на нет прогнозы немецкого руководства относительно капитуляции города.

В ходе операции немецкие войска заняли большую территорию, полностью обеспечив себе судоходство в Балтийском море, сильно углубились на территорию Советского Союза севернее и южнее Чудского озера, создав фронт по Волхову (блокировав Ленинград с перспективой соединения с финскими войсками) и восточнее Демянска (в труднодоступной местности перейдя к обороне, обеспечив левый фланг группировки, нацеленной на Москву). Вместе с тем, это принесло и свои отрицательные результаты: фронт группы армий «Север» растянулся так, что немецким войскам нередко приходилась обороняться отдельными опорными пунктами, в труднодоступной местности возникли проблемы со снабжением; наконец, на столь широком фронте так или иначе приходилось держать весьма боеспособные соединения, так как советские атаки не прекращались.

Советские войска потерпели чувствительное поражение и понесли немалые потери: 1492 танка, 9885 орудий и миномётов, 1702 самолёта, людские потери советских войск составили 344926 человека. Особенно чувствительны были потери в плавсоставе Балтийского флота, как в ходе Таллинского перехода, так и в ходе дальнейших бомбардировок Кронштадта. С начала войны и по 3 декабря 1941 года Балтийский флот потерял 1 лидер, 16 эсминцев, 28 подводных лодок, 43 тральщика, 5 сторожевых кораблей, 5 гидрографических судов, 3 минных заградителя, 23 торпедных катера, 25 катеров-охотников, транспортные суда и основное количество из них потеряны во время проведения Ленинградской оборонительной операции. Также Балтийский флот потерял более 10% от всего личного состава только безвозвратно (9384 человек), а всего потери составили более четверти всего личного состава, или 24177 человек. Однако полностью дезорганизовать сопротивление немецким войскам так и не удалось.

Немецкие потери были куда скромней: с 22 июня 1941 года по 1 октября 1941 года Группа армий «Север» потеряла около 60 тыс. человек, с учётом операции «Беовульф». Однако в связи с тем, что наиболее боеспособные соединения были изъяты из группы армий, в связи с потерями в технике и вооружении, Группа армий «Север» не могла уже ни взять Ленинград, ни продолжить наступление на восток к Свири без пополнения.

Тем не менее, следует говорить об оперативной победе немецких войск.

Мобилизация в Ленинграде летом 1941 года

Мобилизация в Ленинграде летом 1941 года

Ленинградская стратегическая оборонительная операция - принятое в советской историографии название для оборонительной операции РККА и ВМФ СССР проведённой в ходе Великой Отечественной войны в Псковской, нынешней Новгородской, Ленинградской, Калининской областях, Эстонии и Балтийском море c 10 июля по 30 сентября 1941 года. В рамках стратегической операции проведены:

- Кингисеппско-Лужская оборонительная операция

- Новгородско-Чудовская оборонительная операция

- Контрудар по группировке противника в районах Сольцы, Порхов, Новоржев

- Контрудар по группировке противника в районе Старая Русса и в районе Холм

- Демянская оборонительная операция

На первом этапе операции, она развивалась сообразно наступлению немецких войск, разворачиваясь по трём направлениям: в Эстонии, на центральном участке в направлении Луги, Сольцов и Старой Руссы и на юге на Новоржев.

В ходе операции немецкие войска заняли большую территорию, полностью обеспечив себе судоходство в Балтийском море, сильно углубились на территорию Советского Союза севернее и южнее Чудского озера, создав фронт по Волхову (блокировав Ленинград с перспективой соединения с финскими войсками) и восточнее Демянска (в труднодоступной местности перейдя к обороне, обеспечив левый фланг группировки, нацеленной на Москву). Вместе с тем, это принесло и свои отрицательные результаты: фронт группы армий «Север» растянулся так, что немецким войскам нередко приходилась обороняться отдельными опорными пунктами, в труднодоступной местности возникли проблемы со снабжением; наконец, на столь широком фронте так или иначе приходилось держать весьма боеспособные соединения, так как советские атаки не прекращались.

Советские войска потерпели чувствительное поражение и понесли немалые потери: 1492 танка, 9885 орудий и миномётов, 1702 самолёта, людские потери советских войск составили 344926 человека. Особенно чувствительны были потери в плавсоставе Балтийского флота, как в ходе Таллинского перехода, так и в ходе дальнейших бомбардировок Кронштадта. С начала войны и по 3 декабря 1941 года Балтийский флот потерял 1 лидер, 16 эсминцев, 28 подводных лодок, 43 тральщика, 5 сторожевых кораблей, 5 гидрографических судов, 3 минных заградителя, 23 торпедных катера, 25 катеров-охотников, транспортные суда и основное количество из них потеряны во время проведения Ленинградской оборонительной операции.

Также Балтийский флот потерял более 10 % от всего личного состава только безвозвратно (9384 человек), а всего потери составили более четверти всего личного состава, или 24177 человек. Однако полностью дезорганизовать сопротивление немецким войскам так и не удалось.

Немецкие потери были куда скромней: с 22 июня 1941 года по 1 октября 1941 года Группа армий «Север» потеряла около 60 тыс. человек, с учётом операции «Беовульф». Однако в связи с тем, что наиболее боеспособные соединения были изъяты из группы армий, в связи с потерями в технике и вооружении, Группа армий «Север» не могла уже ни взять Ленинград, ни продолжить наступление на восток к Свири без пополнения.

Тем не менее, следует говорить об оперативной победе немецких войск.

Комментарии:

В сентябре 1941 года немцы вывели из состава группы армий «Север» 4-ю танковую группу и передали её в состав группы армий «Центр» для участия в наступлении на Москву. В наше время едва ли не догмой стало мнение, что сразу после этого немецкое командование отказалось от каких-либо активных наступательных действий непосредственно против Ленинграда. Однако детальное изучение документов вермахта свидетельствует совсем о другом. Как же обстояли дела на самом деле?

На Ленинград!

Вплоть до последнего времени даже простых упоминаний о том, какие именно планы дальнейших действий готовило немецкое командование после стабилизации фронта под Ленинградом осенью 1941 года, было немного. Да и они в основном они были известны уже из вторичных источников.

Исключением был лишь переведённый дневник командующего Группой армий «Север» Вильгельма фон Лееба. Однако те его записи, которые были опубликованы и в дальнейшем переведены на русский язык Юрием Лебедевым, представляют собой лишь небольшую часть тех многочисленных свидетельств, которые дошли до нашего времени.

Схема Ораниенбаумского плацдарма

Складывается впечатление, будто бы многие исследователи остаются зачарованными вопросом дальнейшей судьбы населения Ленинграда и директивой Гитлера от 6 сентября, в которой главным направлением наступательных действий вермахта на Восточном фронте определялось московское. Но даже если просто внимательно проштудировать доступную широкому читателю литературу, то картина получается несколько более сложной.

Немецкие учёные в четвёртом томе коллективного труда «Германия во Второй мировой войне» упоминают о том, что немецкая 18-я армия должна была провести ещё как минимум одну наступательную операцию на ленинградском направлении. Однако они достаточно поверхностно касаются этого вопроса, говоря лишь о том, что предложение Лееба о наступлении на Ораниенбаумский плацдарм было отменено Гитлером, который опасался больших потерь. Правда, затем исследователи утверждают, что к этой идее немцы всё же вернулись, но уже в ноябре.

Если внимательно покопаться в дивизионной историографии, то выясняется, что была запланирована ещё и операция по захвату Пулковских высот. Об этом известно из истории немецкой 269-й пехотной дивизии. А в истории ещё одной дивизии вермахта, 121-й пехотной, приводятся выписки из приказа 28-му армейскому корпусу, где говорится о том, что корпус должен захватить Колпино. Сама дивизия при этом имела задачу взять Московскую Славянку.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе наступления немецких войск на Ленинград в сентябре 1941 года группа армий «Север» не смогла выполнить часть задач, которые были обозначены в приказе на окружение Ленинграда от 29 августа. В частности, перед 18-й армией стояла задача ещё сильнее сжать кольцо окружения вокруг Ленинграда, чтобы иметь возможность разрушать его огнём артиллерии. При этом командующий 18-й армией Георг фон Кюхлер имел чёткое указание от Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север», не вести наступление на сам город и прекратить подготовку к его занятию.

Титульный лист приказа по группе армий «Север» об окружении Ленинграда от 29 августа 1941 года

Титульный лист приказа по группе армий «Север» об окружении Ленинграда от 29 августа 1941 года

Ещё одно чёткое указание на то, что немецкие командиры отнюдь не собирались оставаться статичными наблюдателями дальнейшей участи Ленинграда, есть в записях журнала боевых действий 18-й армии за 23 сентября. Там вопрос дальнейшего наступления обсуждается как раз с командирами дивизий 28-го корпуса. Командир 121-й пехотной дивизии в этом обсуждении прямо говорит о том, что кольцо вокруг Ленинграда должно быть сжато так, чтобы дивизионная артиллерия могла «работать» по городу.