Ударно-спусковые механизмы ружей. Принципы действия, способы запирания и затворные механизмы автоматического оружия

Если между передней поверхностью затвора и дном гильзы остается зазор, превосходящий некоторую величину, то при выстреле наблюдается поперечный разрыв гильзы. Это явление объясняется тем, что гильза, подвергаемая давлению газов, не может быть сдвинута давлением на дно, так как ее стенки испытывают то же давление, и между ними и патронником развивается трение.

Рассмотрим происходящее в этом случае явление, сделав некоторые допущения для упрощения задачи.

Пусть величина зазора - давление газов внутри гильзы Р. Предполагаем гильзу цилиндрической и толщину ее стенок одинаковой по всей длине и равной Площадь дна гильзы -. Давление между стенками гильзы и патронником-Р (черт. 35).

Выделяя кольцевой элемент гильзы длиной dl, получим действующую на его поверхности величину силы трения: В сечении, отстоящем на длине l от казенного среза, усилия трения вызовут напряжения, если сделать допущение, что напряжения распределяются равномерно по толщине стенок гильзы (в действительности нельзя рассчитывать на равномерное их распределение, так как силы трения приложены к поверхности тонких стенок).

Относительное удлинение кольцевого элемента![]()

абсолютное удлинение![]()

полное удлинение гильзы![]()

Если же удлинение достигнет некоторой величины, то напряжения в сечении у дна гильзы определятся![]()

Это условие справедливо в случае только упругих деформаций. Чтобы получился разрыв гильзы, нужно довести напряжение до временного сопротивления. Зная величину последнего для металла гильзы и соответствующее удлинение, можно определить приблизительную величину зазора, предельно допустимого между дном гильзы и поверхностью затвора.

Допустимый зазор поверяется "лекалом-шашкой". Например, в пулемете Максима размеры лекала-шашки заключаются в пределах 0,064-0,066"" или 1,63-1,68 мм. (этот размер складывается из высоты закраины гильзы и допустимого зазора).

Поперечный разрыв гильзы произойдет при наличии условий:

1) сила трения больше разрывной нагрузки, т.е.![]()

2) давление газов на дно гильзы также более сопротивления гильзы разрыву

При несоблюдении первого условия гильза имеет возможность осаживаться без разрыва; при несоблюдении второго она не может удлиниться на величину зазора, если последний превосходит допустимую величину.

Первый случай возможен при коротких патронах, второй - при наличии малых давлений в канале, т.е. практически не встречается.

При переменной толщине стенок гильзы опасное сечение может быть и не у дна, - разрыв произойдет посередине гильзы; кроме того при гильзе, имеющей скат, напряжения в стенках гильзы увеличиваются на величину, где s1 - площадь дна гильзы, a s - площадь поперечного сечения дульца, что сдвигает место разрыва ближе к скату.

Таким образом, недопустимо образование зазора между поверхностью затвора и дном гильзы, почему соответствующие размеры деталей (ствольной коробки и самого затвора) должны быть выдержаны с большой степенью точности.

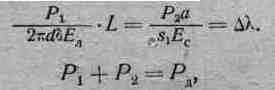

Для сцепления затвора со ствольной коробкой нужно, чтобы затвор какой-нибудь из своих частей опирался на соответствующую поверхность ствольной коробки. Схематично изобразим это сцепление, как указано на черт. 36.

Если расстояние от переднего среза затвора до опорных поверхностей а, то вся впереди лежащая часть затвора длиной а будет испытывать упругую деформацию при выстреле. Применительно к изображенной схеме здесь будет сжатие передней части затвора, срезание боевых выступов и их изгиб. Эти деформации ведут к увеличению зазора между казенным срезом ствола и передней плоскостью затвора. Действительно, если Рд - давление на дно, -площадь кольцевого сечения гильзы у дна и s1 - площадь поперечного сечения передней части затвора, то увеличение зазора определится решением уравнений:

где Eл - модуль упругости металла гильзы, Ес - модуль упругости металла затвора, из которых видно, что это увеличение тем больше, чем длиннее расстояние а.

Отсюда ясна невыгодность затворов, у которых сцепляющие детали отодвинуты далеко от передней плоскости. Но в целях удобной и простой конструкции затвора часто приходится сцепление делать позади затвора: например пулемет Бриксиа. Правда, в этой системе влияние указанного обстоятельства сильно смягчено большими размерами площади поперечного сечения затвора s1; также устроены затворы, перекашивающиеся при запирании.

Как известно, существуют системы с затвором не сцепленным со стволом; естественно, что здесь при выстреле получается возможность большой продольной деформации гильзы; обеспечение от разрывов гильзы достигается (см. системы с отдачей затвора) увеличением массы затвора, за счет чего уменьшается ускорение затвора. Подобного типа затворы иногда называются инерционными.

Кроме основной указанной функции, на затворы возлагается еще целый ряд задач: затвор должен принимать участие в перезаряжании оружия (досылка патрона в патронник), вмещать в себе ударные приспособления для воспламенения капсюля, наконец извлекать из патронника стреляную гильзу или патрон - при разряжании с помощью выбрасывающего механизма.

(Ударные механизмы в целом иногда сохранили название "замка".

Во избежание неясностей разграничим термины:

1) затвор - механизм, в целом предназначенный для запирания ствола при выстреле

2) замок - совокупность деталей, назначенных для производства выстрела, присоединяемых к затвору. С этой точки зрения, например у пулемета системы Максима затвором является трехзвенный механизм - мотыль, шатун, замок; название замка в основе правильное, хотя к нему присоединены части, выполняющие и другие функции (личинка и части спускового механизма).)

Так как затвору приходится принимать на себя давление пороховых газов, то он должен обладать соответствующей прочностью. Прежде всего должны быть обеспечены от смятия опорные поверхности. Если принять допускаемое напряжение на смятие для закаленных поверхностей до 2500 кг/см2 и выше (3500), то получим необходимую величину поверхности, из которой придется исходить, определяя основные размеры затвора.

Эта цифра в среднем принадлежит существующим конструкциям:

пулемет Дегтярева - 2500 кг/см2,

пулемет ZB26 - 2900 кг/см2,

пулемет Шоша - 2500 кг/см2,

пулемет SIA - около 3000 кг/см2.

В целях облегчения ручного автоматического оружия (автоматической винтовки), стремясь уменьшить размеры затвора и связанные с ним размеры ствольной коробки, допускают в этом случае еще большие напряжения, доводя их до предела, который может выдержать закаленная поверхность соответствующего сорта стали. Поперечные размеры затвора обусловливаются необходимостью перекрыть головку патрона: таким образом наименьший возможный поперечный размер затвора равен диаметру головки гильзы; в этом случае другой из поперечных размеров, ради обеспечения прочности запирания, согласно упомянутого расчета, пришлось бы делать значительно большим. Желая облегчить систему, следует придать затвору поперечный габарит круглый или, приблизительно, квадратный.

Вторым условием, определяющим поперечные размеры затвора, является необходимость помещения в нем ударника. Продольный размер затвора обычно определяется теми соображениями, чтобы полностью перекрыть отверстия (окна) в ствольной коробке, служащие для подачи очередного патрона и выбрасывания его, поэтому длина затворов (кроме качающихся) всегда превосходит длину патрона.

Различные части затвора, в зависимости от его конструкции и условий работы, могут быть рассчитаны по соответствующим формулам сопротивления материалов (например срезание выступов затвора у пулемета Дегтярева, изгиб совместно со сжатием боевых упоров). Нужно отметить, что каких-либо норм в отношении допускаемых напряжений не существует, и в случае надобности подобного подсчета приходится обращаться к аналогичным проектируемому образцу системам, определять соответствующие напряжения в частях затвора этих систем и производить расчет сравнительным способом.

Обеспечивая достаточную прочность затвора, не следует чрезмерно увеличивать его размеры, так как с размерами затвора связаны и размеры ствольной коробки, а следовательно и вес оружия.

В конструкции затвора нужно предусмотреть меры к уменьшению износа частей. Главнейший вид износа-истирание подвижных частей; истирание опорных поверхностей ведет к увеличению упомянутого выше зазора между гильзой и затвором. Во избежание сильного истирания необходимо производить отпирание затвора после того, как давление газов в канале упало, в противном случае опорные поверхности несут большую нагрузку, вызывающую значительные силы трения. Конструктивным средством для этого является "свободный ход" движущихся частей (поршня в системах с отводом газов, ствола в системах с отдачей ствола); иными словами, до начала отпирания затвора должен пройти некоторый промежуток времени, чтобы не только пуля успела выйти из канала ствола, но и пороховые газы успели почти покинуть канал.

Другими мерами для устранения влияния износа затвора являются:

а) возможность регулирования положения затвора в ствольной коробке (например в системе Максима положение замка регулируется подкладками под гайку шатуна, чем выбирается зазор от износа);

б) сменные опорные поверхности (вкладыши) или сменные упоры (как в пулемете Д); в этом случае запасные части должны иметь повышенные размеры, чтобы устранить влияние износа.

Приводимая схема (черт. 37), поясняет это обстоятельство: при истирании изнашивается не только подвижной упор А, но и поверхность опорного выступа В; поэтому запасный упор для устранения влияния износа должен быть длиннее на величину глубины истирания поверхности выступа. Ради уменьшения этого износа нужно также применять для трущихся частей сорта стали, наиболее сопротивляющиеся истиранию, и давать им соответствующую термическую обработку. Запирание затвора может быть симметричным (двусторонним) или несимметричным; в последнем случае эксцентрическое приложение силы давления газов создает пару, дающую добавочный вращающий момент всей системе, что не может не отражаться на кучности боя оружия; с этой точки зрения первая система предпочтительнее.

При движении затвора следует избегать излишних трений; в этом отношении надо обращать внимание на возвратное движение затвора: обыкновенно движущиеся части (рама в некоторых системах, ударник, связанный с рамой) выполняют функции запирания затвора, благодаря чему при возвратном движении давят на запирающие части (ударник и боевые упоры в системе Дегтярева); поэтому развивается трение запирающих частей о стенки коробки: в этом отношении выгоднее такие конструкции затвора, у которых запирающие части (защелки, упоры) связаны не с затвором, а со стволом, и участия в движении затвора не принимают (например, сцепные щеки в системе Федорова).

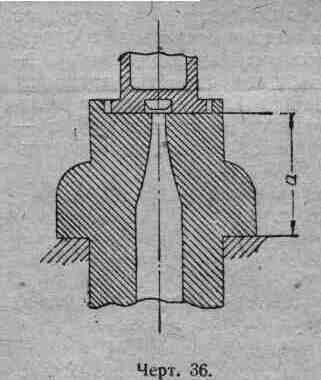

Из вспомогательных функций затвора упомянем еще о досылке патрона в патронник. Здесь важным обстоятельством является достаточная поверхность соприкосновения затвора (досылателя) с дном гильзы, чтобы получить надежность досылки. Чем большая часть дна гильзы захватывается затвором, тем удачнее в этом отношении сконструирован затвор (черт. 38).

По конструкции и способу запирания затворы делятся на:

I. Скользящие затворы.

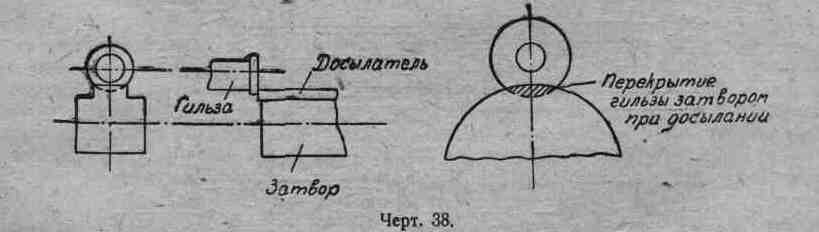

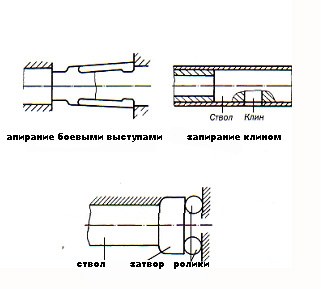

1) Затворы с клиновым запиранием (пулемет Браунинга, пулемет Бергмана - черт. 39);

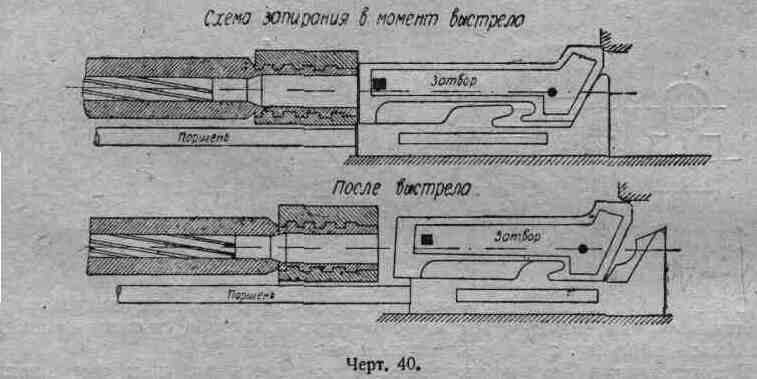

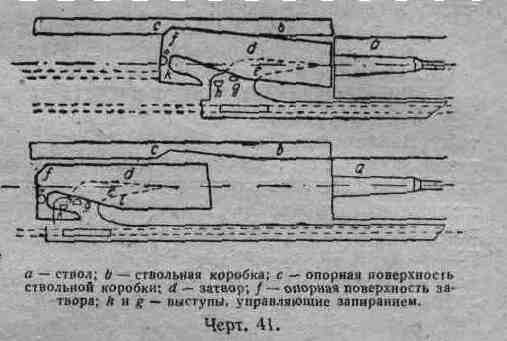

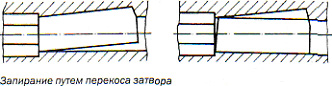

2) запирание путем перекоса затвора (пулемет Кольта, ZB26 (черт. 40), Шательро, Виккерс-Бертье (черт. 41);

3) сцепление затвора со стволом подвижными защелками: а) защелки, качающиеся в вертикальной плоскости (сцепные шеки в автомате Федорова); б) защелки, качающиеся в горизонтальной плоскости (боевые упоры в системах: Дегтярева, Кьельмана, Маузера);

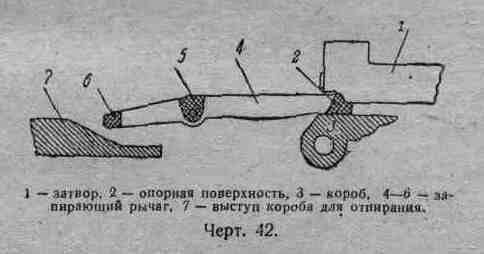

4) сцепление- затвора со стволом путем подпирания затвора рычагом (системы Манлихера (черт. 42), пулемет Дрейзе);

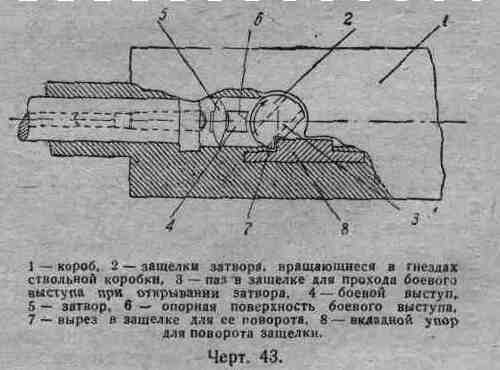

5) затворы кранового типа (пулемет Гаста (черт. 43), пушка Шнейдера);

В пулемете Гаста, при движении ствола назад, защелки (2), встречая поверхностью выреза (7) упоры (8), поворачиваются в направлении стрелки и позволяют боевым выступам (4) проходить в пазы (3), чем достигается отпирание затвора. В запертом положении боевой выступ поверхностью (6) опирается иа цилиндрическую поверхность защелки.

6) сцепление шарнирно-рычажное (по схеме кривошипного механизма (пулеметы Максима, Фуррер);

7) затворы, сцепляющиеся при повороте: а) всего затвора; б) передней части затвора (личинки);

8) сцепление затвора со стволом вращающейся муфтой.

II. Качающиеся затворы (пулемет Мадсена).

III. Инерционные затворы (не сцепленные со стволом).

Пример предварительного расчета затвора при проектировании

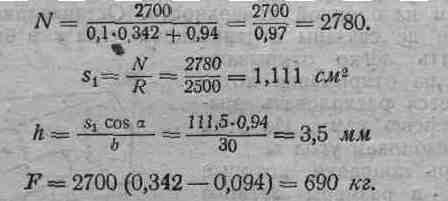

Выберем конструкцию затвора для проектируемой системы, например по типу Виккерса-Бертье (черт. 41). Пусть наибольшее давление пороховых газов 3000 кг/см2; площадь дна гильзы 0,9 см2. Затвор рассчитывается на наибольшее возможное усилие; таковое следует принять в предположении, что гильза не участвует в сопротивлении давлению (например получила поперечный разрыв вблизи дна). Тогда действующее на затвор усилие Р = 3000-0,9 = 2700 кг.

Если бы опорная поверхность ствольной коробки была перпендикулярна к направлению давления на затвор, то необходимая площадь ее была бы

где R допускаемое напряжение. Если затвор проектируется для пулемета, то примем R%00 кг/см; имеем s = l,08 см2.

Однако эту площадь можно получить различными вариантами конструкции затвора; задаваясь шириной опорной поверхности затвора, на пример а % мм, получим необходимую высоту ее

при а = 30 мм и h = 3,6 мм.

Эти два варианта отличаются друг от друга тем, что в первом придется производить опускание затвора для его расцепления больше на 0,7 мм, а главное тем, что они приводят к различным очертаниям ствольной коробки. Поэтому для оценки преимуществ того или иного варианта придется разработать эскизно ствольную коробку, собранную с затвором, и выбрать вариант, приводящий к более компактной и более легкой системе.

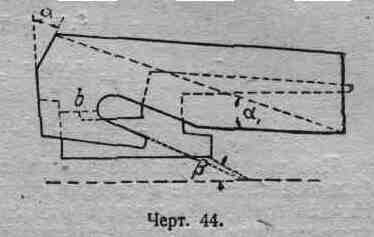

Предположим, что остановились на втором варианте. Обратим теперь внимание на то, что опорная поверхность на схеме сделана наклонной; действительно, если бы ее сделать перпендикулярной к оси пулемета, то при опускании затвора происходило бы "заедание", в свою очередь приведшее бы к износу опорной поверхности. Угол наклона опорной поверхности а определится, очевидно, следующими соображениями. В данной конструкции затвора при опускании он будет поворачиваться вокруг поперечной оси, проходящей через точку О. Чтобы не было "заедания", необходимо соблюсти условие a>Ў, если a1 угол, образуемый радиусом вращения точки, расположенной в верхней части опорной поверхности затвора (черт. 44) с горизонтальной плоскостью.

С другой стороны, угол a не должен быть больше угла трения, в противном случае получим самооткрывающийся при выстреле затвор. Таким образом получаем пределы для a.

Если эти пределы несовместимы (a1-больше угла трения), то для уменьшения a1 нужно будет удлинять размеры затвора. Это мероприятие не всегда выгодно, приводя к утяжелению системы.

Кроме того угол трения - переменная величина, так как зависит от смазки, качества обработки поверхностен и пр., почему расчеты должны проводиться с известным обеспечением.

Поэтому удачнее будет конструкция, в которой затвор подпирается еще снизу выступом рамы b (как это например сделано в пулемете ZB26), а не удерживается только трением на опорной поверхности. Останавливаясь на таком варианте. мы уже не связаны огоаничением угла a в большую сторону и можем получить легко открывающийся затвор, на открывание которого не придется расходовать значительную энергию рамы. Из этих соображений выбираем угол a.

Учтем теперь поправки, которые можно внести в размеры затвора в зависимости от угла a.

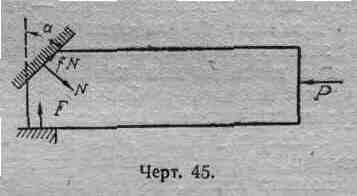

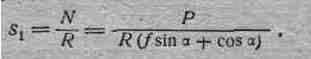

Представим схему работы затвора, как показано на черт. 45. Здесь N - нормальная реакция опорной поверхности, на.величину которой и следует рассчитать последнюю по деформации смятия; fN - сила трения, F-реакция выступа рамы (трение здесь не учитывается)

Величина опорной поверхности

Высота опускания затвора при расцеплении h связана с высотой наклонной опорной поверхности h1 и

и

Если b-ширина опорной поверхности, то-

при малых значениях а можно пренебречь величиной f sin a, тогда![]()

что отвечает произведенному выше расчету, но обеспечивает уже несколько больший запас прочности.

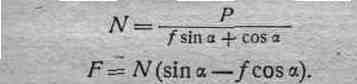

При достаточно больших значениях a следует поверить на смятие поверхности выступа рамы по силе F. Для последней можно взять или вышеприведенное выражение или же по известной формуле наклонной плоскости:![]()

где угол трения.

Пусть и нашем случае получено: a, причем f=0,1 или #=5°45": Что касается расчета запирающего и отпирающего кулачков рамы, то большее внимание в смысле прочности привлекает отпирающий кулачок. Начало отпирания затвора относится к периоду более позднему, чем момент наличия наибольшего давления.

Что касается расчета запирающего и отпирающего кулачков рамы, то большее внимание в смысле прочности привлекает отпирающий кулачок. Начало отпирания затвора относится к периоду более позднему, чем момент наличия наибольшего давления.

Поэтому могут быть случаи:

1) затвор несамооткрывающийся - угол а мал,

2) затвор самооткрывающийся, но в момент начала отпирания уже отсутствует давление газа на затвор,

3) затвор самооткрывающийся под влиянием остаточного давления пороховых газов на дно канала. В нашем примере первый случай исключается (угол а достаточно большой); более невыгодным случаем с точки зрения прочности кулачка является второй; его и следует принять в расчет.

Задаемся длиной хода рамы L1, на которой происходит отпирание затвора; в целях уменьшения длины ствольной коробки, L1, надо сделать возможно малой, но при этом надо помнить, что с ее уменьшением мы будем увеличивать угол наклона скоса отпирания затвора #. Усилие, действующее на отпирающий кулачок, зависит от скорости рамы в момент встречи кулачка с отпирающим скосом затвора, так как здесь налицо удар системы, и поэтому соответствующие расчеты прочности можно будет произвести лишь после уточнения вопросов о движении системы, При предварительном же расчете затвора, назначая размеры кулачка, следует исходить из конструктивных соображений сравнением с существующими системами.

Последнее, что надо сделать, это сочетать наклон запирающего скоса с кулачками рамы, чтобы отпирание и запирание затвора совершалось беспрепятственно.

Ствольная коробка

Затвор помещается обычно в ствольной коробке, внутри которой и совершает свое движение; сцепление затвора со стволом осуществляется, таким образом, через ствольную коробку. В некоторых системах ствольная коробка видоизменена и получила иное название (рама - в пулемете Максима, рамки - в автоматических пистолетах), тем не менее функции ствольной коробки-сцеплять ствол с затвором и обеспечивать движение последнего при помощи соответствующих направляющих (пазов)-остаются, независимо от того, какой вид ствольная коробка принимает.

Основными элементами ствольной коробки являются:

1) опорные поверхности для затвора,

Называемые иногда "плечами отдачи".

размеры которых рассчитываются аналогично опорным поверхностям затвора (вид опорных поверхностей может видоизменяться в зависимости от устройства сцепления с затвором, в частности это могут быть гнезда для цапф (Федоров), отверстия для оси (Максим, Дрейзе), поверхность специальных пазов и пр.);

2) отверстия (окна) для ввода патрона при подаче и удаления его при разряжании (последнее окно служит и для удаления стреляной гильзы); в случае видоизменения ствольной коробки, как в пулемете Максима - в виде рамы, эти отверстия получаются сами собой, как промежутки между станинами рамы;

Ствольная коробка должна быть поверена на прочность при выстреле. Опасными сечениями будут обычно сечения в месте расположения опорных поверхностей или же впереди них в месте, ослабленном окнами. Стенки коробки работают на растяжение при выстреле. Расчетное усилие определяется в зависимости от устройства системы. В случае подвижного ствола коробка, будучи скрепленной со стволом, подвергается действию сил:

а) давления пороховых газов на ствол, направленному вперед и определяемому как произведение наибольшего давления (Рmax) пороховых газов на величину площади проекции патронника на плоскость, перпендикулярную к оси ствола (s1-s), где s1 сечение патронника по казенному срезу и s - площадь поперечного сечения канала;

б) продольной составляющей трения пули при движении ее по нарезам, вычисляемой по формуле, приведенной ранее;

в) инерции ствола и частей коробки, лежащих впереди опасного сечения; обозначая вес ствола и этих частей коробки Q1, имеем для этой силы величину

Последняя сила может быть вычислена для момента развития наибольшего давления пороховых газов: если Q-вес всех движущихся частей, то из уравнения движения

где # R - сопротивление движению, легко определить хt; пренебрегая величиной # R по сравнению с Рmax *s получим

Сила инерции ствола (наибольшая ее величина) выразится тогда![]()

все расчетное усилие:

где R-осевая составляющая трения пули или

На это же усилие должна быть проверена прочность соединения ствола со ствольной коробкой (винтовая резьба, клин и др.). В случае ствола неподвижного расчетное усилие на растяжение коробки и для расчета соединения ствола с коробкой определяется в зависимости от способа крепления оружия на станке, установке (или прикрепления к ложе).

Если ствол закреплен в какой-либо установке впереди рассчитываемого сечения коробки, то действующую силу можно считать:![]()

если же с установкой (станком) связана сама коробка сзади рассчитываемого сечения (как это чаще бывает), то, очевидно, действующее усилие на растяжение коробки и на соединение коробки со стволом будет:

т.е. такое же, как в случае подвижного ствола, за исключением соответствующих сил инерции. Осевая составляющая -силы трения пули для калибров 6-8 мм, по экспериментальным данным, может быть взята от 60 до 150 кг в зависимости от типа пули, зазора между стенками канала и пулей и пр. Для расчета следует брать большую величину R. По приведенным же формулам рассчитывается и соединение ствола со ствольной коробкой.

Издание Артиллерийской Академии РККА им. Дзержинского

Сайт: guns.ru

В современном стрелковом оружии общий принцип дейст- вия механизмов можно описать следующим образом: освобождение фиксатора и отделение затвора от ствола; дальнейшее движение затвора назад при одновремен- ном изъятии гильзы из патронника и выброс ее из оружия (при этом затор отводится до конечного положении и наводит ударный механизм); движение затвора вперед под действием возвратной пружины с одновременным захватом следующего патрона и подачей его в патронник: запирание ствола затвором и захват патрона выбрасы- вателем гильз; освобождение ударного механизма с помощью спус- кового устройства (при этом боек ударяет по капсюлю и воспла меняет горючее вещество); выстрел.

Представленный здесь в упрощенном виде принцип дейст-вия характерен для всех видов стрелкового оружия. Но все же имеются существенные различия в способах запирания, рабо- те отдельных механизмов и принципах действия автоматики. По степени автоматизации стрелковое оружие подразделяют на автоматическое и неавтоматическое оружие. Используя неавтоматическое оружие, стрелок должен выполнять опи- санные выше операции вручную. В автоматическом оружии для этого используется энергия пороховых газов, высвобождаемая при выстреле.

Все автоматическое оружие по способу использование энергии пороховых газов подразделяют на две группы: оружие, в котором автоматическое действие достигает- ся путем использования энергии отдачи, возникающей при выстреле; оружие, в котором автоматика приводится в действие давлением пороховых газов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, ПРИВОДИМОЕ В ДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГИЕЙ ОТДАЧИ

К этой группе относится как оружие, где энергия отдачи воздействует непосредственно на затвор, при вода тем самым в действие автоматику, так и оружие, где механизмы автома- тики связаны с подвижным стволом.

ОРУЖИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТДАЧИ ЗАТВОРА

В таком оружии ствол жестко соединен с корпусом. При этом различают оружие со свободным затвором и ору-жие с полусвободным (заторможенным) затвором. В оружии со свободном затвором последний при стрель-бе не связан со стволом, а только прижимается к нему с по-мощью возвратной пружины. Для того чтобы эта система с очень простой автоматикой функционировала безотказно, необходим достаточно массивный затвор и патрон с короткой гильзой, а давление пороховых газов при использовании та-кого патрона должно быть относительно небольшим, чтобы появилась возможность применения более коротких затвор ных систем.

Как только при выстреле в стволе поднимается давление газа, начинается откат затвора вместе с гильзой. За то вре-мя, которое пуля проходит по стволу, затвор сдвигается все- го на 1-2 мм со скоростью от 4 до 6 м/с. Этого начально-го импульса достаточно, чтобы отвестизатвор в крайнее заднее положение даже после того, как пуля покинула ствол. При этом сжимается возвратная пружина, которая снова возвращает затвор в переднее положение. В это время из магазина в патронник поступает следующий патрон, кото-рый воспламеняется при взаимодействии со спусковой си- стемой.

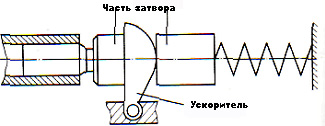

Оружие с полусвободным (заторможенным) затвором дей-ствует по такому же принципу, но затвор в нем имеет меньшую массу и связан с корпусом подвижным элементом, который уменьшает его скорость. Полусвободные затворы иногда при-меняются в случаях, когда темп стрельбы данного оружия по техническим требованиям не должен быть высоким.

В оружии с обеими типами затворов не рекомендуется ис-пользование винтовочных патронов, так как в этом случае из- за повышенного давления пороговых газов скорость затвора становится слишком большой.

ОРУЖИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТДАЧИ СТВОЛА

К конструкциям с подвижным стволом относится оружие с длинным ходом и оружие с коротким ходом ствола.

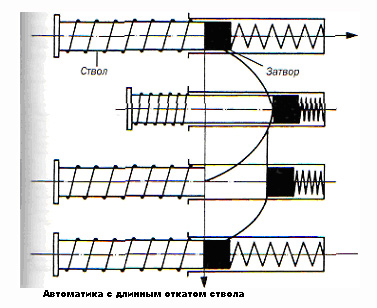

В оружии с длинным ходом ствол и затвор перед выстрелом связаны друг с другом и находятся в переднем положении под действием возвратной пружины. После выстрела ствол и за-твор, сначала под давлением пороховых газов, а затем под воздействием силы инерции, скользят назад и при этом сжи- мают возвратную пружину. После удара о заднюю стенку не- значительного скольжения вперед затвор, удерживаемый спу сковым механизмом, закрепляется в заднем положении. Ствол же под действием возвратной пружины возвращается в перед- нее положение, при этом гильза с помощью выбрасывателя из- влекается из патронника и выбрасывается из оружия. Затвор двигается вперед, подает в патронник следующий патрон и за- пирает ствол. Орудие готово к следующему выстрелу.

Для систем с длинным ходом ствола характерна низкая скорость стрельбы. Причинами этого являются относительно большая масса подвижных частей и поочередное движение вперед ствола и затвора. Движение тяжелых частей, а также удары при их фиксации в переднем и заднем положении вызывают значительные колебания оружия, что отрицательно ска- зывается на плотности стрельбы, поэтому такие конструкции используются достаточно редко.

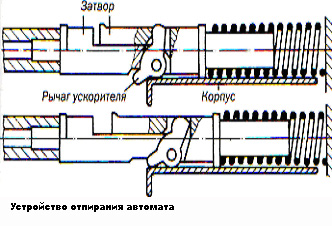

В оружии с коротким ходом ствола затвор отпирается уже после непродолжительного движения ствола. Для того чтобы в достаточной мере ускорить движение затвора после отпи-рания ствола, в механизм встраивают так называемые ускорители.

Автоматика в таком оружии работает чрезвычайно надеж- но и обеспечивает высокую скорость стрельбы при незначи-тельной отдаче. По этой причине такая конструкция широко ис- пользуется в станковых и крупнокалиберных пулеметах.

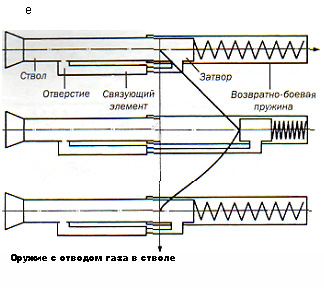

ОРУЖИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ, ОТВОДИМЫХ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В СТЕНКЕ СТВОЛА

Стрелковое оружие этой системы имеет просверленное в стенке ствола отверстие (газовое отверстие). Когда пуля в стволе проходит газовое отверстие, через него часть поро-ховых газов попадает в газовую камору и давит на торцевую поверхность газового поршня, который отходит назад и воздей- ствует на направляющий механизм затвора.

После непродолжительного свободного движения направ- ляющего механизма на З-6 мм, он отпирает затвор и отводит его в заднее положение. При этом выбрасывается стреляная гильза и сжимается возвратная пружина. Из крайнего задне- го положения затвор под действием возвратной пружины на-чинает движение вперед, захватывает следующий патрон, по дает его в патронник и запирает ствол. Механизмы подобно-го типа могут иметь следующие конструктивные различия:

- система с фиксированным соединением между газо- вым поршнем и направляющим механизмом затвора (дли иным поршневым ходом);

- система со свободным соединением (коротким поршне-вым ходом):

Система без газового поршня.

Наиболее широко распространены системы с длинным пор шневым ходом. По этому принципу действует часть автоматов и автоматических винтовок, а также почти все современные пу- леметы.

Если необходимо зарядить оружие обоймой, тогда ис-пользуют свободную связь между направляющим механиз- мом затвора и газовым поршнем. В устройствах с коротким поршневым ходом газовый поршень с помощью толкателя пе-реносит кинетическую энергию на направляющий механизм, а затем под влиянием пружины толкателя возвращаетсяв исходное положение. При этом газовый поршень движется толь- ко в пределах небольшого отрезка.

В устройстве без газового поршня пороховые газы через тонкое газовое отверстие воздействуют непосредственно на основание затвора, который при этом движется назад и при водит в действие механизм автоматики. Оружие этого типа характеризуется простотой конструкции и возможностью регу- лировать давление газа,воздействующего на подвижные ча- сти. По этому принципу сконструировано очень много видов стрелкового оружия.

2. СПОСОБЫ ЗАПИРАНИЯ

Под запиранием ствола понимают процесс соединения и затвора перед выстрелом. В целом к механизму за- пирания относятся ствол, затвор и корпус. Во время выстрела эти деталиподвергаются большим динамическим нагрузкам и воздействию высоких температур.

В стрелковом оружии используют следующие способы за пирания,зависящие от соответствующей конструкции:

- перекосом затвора,

- вращающимся затвором,

- вращающейся головкой затвора или муфтой,

- боевыми выступами,

- с помощью клина (шпонки),

- роликовом затвором.

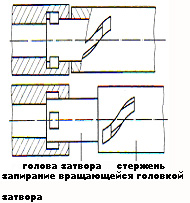

Наименьшая группа запирающих частей задействована при использовании вращающегося затвора, вращающейся головки или муфты затвора. Конструктивно запирание вра-щением затвора или головки затвора является наиболее при емлемым. Поэтому этот метод запирания используется во мно-гих видах оружия.

Также при использовании предохранительных клапанов промежутки времени между запираниями достаточно вели- ки. Но поскольку затвор с предохранительными клапанами имеет относительно простую конструкцию, современное ору жие нередко оснащено этим типом затвора.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ И ОТПИРАНИЯ ЗАТВОРА

С помощью этих устройств затвор и ствол соединяются перед выстрелом и снова разъединяются после него. Запира- ние и отпирание затвора осуществляется в очень короткие промежутки времени, при высокой скорости движения час-тей затвора и под давлением пороховых газов, поэтому тре ние между отдельными подвижными частями достаточно ве- лико. Для уменьшения их износа применяют особые техниче- ские меры.

Устройства для запирания и отпирания затвора являются специальной группой механизмов автоматического оружия. В книге мы подробно рассматриваем лишь наиболее распро- страненные конструкции, в которых для запирания и отпира-ния ствольного отверстия используется скользящее движе- ние затвора в направлении основной оси.

В зависимости от вида отпирании (запирания)эти устрой-ства подразделяются на:

- устройства с самооткрывающимся затвором;

- устройства с частично вынужденным отпиранием;

- устройства с вынужденным отпиранием.

К устройствам с самооткрывающимся затвором относятся конструкции, в которых пороховые газы воздействуют на ос-нование гильзы и затвор и автоматика которых работает по принципу заторможенного затвора. В таких системах осуществ- ляется торможение отпирания и запирания в период макси- мального давления пороховых газов.

Таким образом, кинетическая энергия затвора уменьша- ется при его движении в заднее положение Выход гильзы из патронника замедляется в период максимального давления по роховых газов. Тем самым предотвращается разрыв гильзы. Самоотпирающиеся затворы способствуют созданию простых конструкций оружия и позволяют использовать мощные патро- ны, для которых непригоден свободный затвор.

В случае частично вынужденного запирания давление по- роховых газов также переносится на затвор, но отпирание за-твора во время максимального давления паролевых газов ог раничено движением автоматических частей. Тем самым за-медляется движение затвора по отношению к стволу, а также уменьшается скорость извлечения гильзы. По причине слож-ности конструкции такие системы отпирания практически не ис- пользуются.

В современном автоматическом стрелковом оружии ча-ще всего используются системы вынужденного отпирания. От-пирание затвора осуществляется здесь за счет использования кинетической энергии подвижных частей автоматики. Разли-чают системы с ранним и поздним отпиранием затвора. Раннее отпирание завершается на том этапе, когда дав- ление газа в стволе еще относительно высоко. Оно воздейст- вует на затвор через гильзу и используется для функциониро-вания автоматики. При раннем отпирании значительная часть кинетической энергии переносится непосредственно на за-твор. При этом уменьшается сила, воздействующая на звенья механизмов. В этом отношении раннее отпирание является более приемлемым конструктивным вариантом. Кроме то- го, достигается высокая скорострельность, обусловленная более высокой скоростью движения отдельных частей авто матики. С другой стороны, высокая скорость экстракции гильз в этих системах делает невозможным использование более мощных патронов и предполагает целый ряд специальных технических мер, позволяющих уменьшить силу, с которой выбрасываются гильзы. Кроме того, при раннем отпирании следует учитывать возможность разрыва гильз. Такие недо- статки существенно сокращают диапазон применения конст рукции этого типа. Но, несмотря на это, она используется в особенности в скорострельном оружии, где с более сложной конструкцией соглашаются в интересах высокого темпа стрельбы.

Позднее отпирание происходит при относительно низком давлении газа в стволе, которое практически не имеет значе-нии для функционирования автоматики, а кинетическая энер гияпереносится на затвор либо через газовый поршень, либо через ускоряющее устройство (система с коротким откатом ствола).В целом при этом возникают большие усилия в звень- ях механизма, что оказывает отрицательное воздействие, как на долговечность частей, так и на плотность стрельбы.

К устройствам с вынужденным отпиранием относятся: устройства с запиранием клином; устройства с запиранием перекосом затвора; устройства с запиранием боевыми упорами или ры чагом; устройства с вращающимся стержнем рукоятки; устройства с вращающимся затвором или стволом;

устройства с вращающейся головкой затвора или муфтой.

При запирании клином, с помощью наклонных положе- ний затвора или ствола, рычага или вращающегося стержня рукоятки необходим (в зависимости от конструкции) боль- шой промежуток времени между запираниями. Следствием этого может быть пластическая деформация частей или раз- рыв гильзы при выстреле. Поэтому такие устройства запира ния, несмотря на простои их конструкции, используются все реже. При запирании наклонным положением ствола неиз-бежно воздействие большой силы трения, которая приводит к повышенном износу и торможению движения скользящих частей. Для смягчения ударов, возникающих в деталях ме- ханизма, и уменьшении их износа в некоторых типах оружия используют специальные амортизаторы (пружины или пласт массовые прокладки).

Наверное, самым приемлемым в настоящее время устрой- ством вынужденного запирания является вращающийся за-твор, используемый в стрелковом оружии Калашникова. Уст- ройства такого типа, очень простые по конструкции и облада- ющие высокой надежностью, делают возможным запирание через непродолжительные промежутки времени и, прежде всего, подходят для использования в газо-зарядном оружии. Авто- матическое стрелковое оружие с коротким откатом ствола преимущественно оснащают затворами с вращающейся го- ловкой или муфтой.

3. ЗАТВОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Среди множества, типов затворных механизмов, в зави- симости от вида движения затвора, можно выделить сле- дующие: механизмы со скользящим (цилиндрическим) за- твором;

механизмы с вращающимся затвором; механизмы со скользящим стволом.

МЕХАНИЗМЫ СО СКОЛЬЗЯЩИМ ЗАТВОРОМ

Чаще всего стрелковое оружие оснащено именно такими механизмами. Отпирание и запирание ствольного начала про- исходит при возвратно- поступательном движении затвора вдоль оси ствола. Движение затвора зачастую используется для приведения в движение всех основных механизмов и ус- тройств оружия. По этой причине затвор часто называют дви- жущей частью оружейной автоматики.

Механизмы для запирания и отпирания ствольного канала скользящим (цилиндрическим) затвором

Чтобы обеспечить равномерную работу всех механизмов «устройств оружия, движение затвора при запирании и отпи- рании ствольного канала должно быть как можно равномернее, без значительных ускорений. При заряжании скользя- щий затвор проходит относительно длинный обратный путь в краткий промежуток времени. Но если масса затвора и его ускорение сравнительно велики, то на части затвора воздей- ствуют слишком большие динамические на грузки (удары). По- этому затвор должен быть как можно легче, а расстояние, про-ходимое им при отпирании и запирании ствольного канала, как можно короче. Чем короче расстояние, тем равномернее раб отает автоматика оружия.

При движении затвора на его поверхности неизбежно в большей или меньшей степени действует сила трения, поэто- му соприкасающиеся поверхности должны быть выполнены та- ким образом, чтобы сила трения оставалась небольшой и не увеличивалась из-за пыли и смазки, а затвор при движении пол учал кинетическую энергию, значительно превышающую си-лу трения.

Еще одним очень существенным компонентом является фактор времени. Для запирания или отпирания затвором ствольного канала нужна большая часть времени, предназначенного для автоматического цикла выстрела. Поэтому движе-ние затвора должно быть точно согласовано с требуемым тем- пом стрельбы.

МЕХАНИЗМЫ С КАЧАЮЩИМСЯ ЗАТВОРОМ

В этом устройстве ствольный канал запирается и отпирается с помощью затвора, качающегося вокруг оси, перпенди-кулярной ствольному каналу. Затвор этого типа имеет очень ко- роткий ход и незначительное ускорение при более равномерном движении, но его кинетической энергии недостаточно, чтобы обеспечить работу других механизмов и устройств автоматики. Для этого нужны дополнительные движущие элемен- ты, например подвижный ствол, что, приводит к усложнению конструкции. По этой причине автоматическое оружие немалого калибра редко оснащают затвором такого типа.

МЕХАНИЗМЫ СО СКОЛЬЗЯЩИМ СТВОЛОМ

Если в оружии в качестве основного движущего элемента используется ствол, тогда можно вообще отказаться от за- твора, что существенно уменьшает размеры оружия. Тем не менее, при движении ствола, из-за его большой массы, при стрельбе возникают сильные толчки, которые отрицатель- но влияют на плотность стрельбы. Эти недостатки значитель- но ограничили использование механизмов такого типа.

В со- временном стрелковом оружии широко применяются комби-нированные механизмы, где скользящий ствол используется совместно с подвижным затвором.

В целом конструкции затворных механизмов выбираются в зависимости от принципа действия данного оружия. В газоз арядных устройствах энергии пороховых газов воздействует через газовый поршень непосредственно на направляющий механизм затвора, таким образом, на него переносится часть полученной кинетической энергии. В устройствах с использо-ванием энергии отдачи пороховые газы через гильзу патрона воздействуют непосредственно на затвор. В автоматическом оружии со скользящим стволом работа механизмов, осуще- ствляется с помощью его кинетической энергии, полученной при отдаче.

Воллерт Г., Лидшун Р., Копенхаген В.

Известно, каким важным событием в истории оружейного дела, связанным со стремлением повысить скорострельность оружия, явилось изобретение систем, заряжаемых с казенной части. Отличительной их особенностью было наличие таких специальных устройств, как затворы с их главной функцией - запирать канал ствола, препятствуя прорыву пороховых газов назад. Приемы действия затвором оказались проще и легче, чем при заряжании с дула, обеспечивая наибольшее повышение скорострельности.

Простейшие затворы в виде приставных камор были известны уже на заре развития огнестрельного оружия. Так, в Ленинградском артиллерийском историческом музее хранится русская казнозарядная пищаль, изготовленная еще в XV в. Однако распространению казнозарядных систем долгое время препятствовал низкий уровень развития науки и техники. Лишь в 60-х годах прошлого столетия началось перевооружение армий этими системами, чему способствовало изобретение унитарных патронов сначала с бумажными, а затем с металлическими гильзами. Тогда же были разработаны и освоены откидные, клиновые, крановые, качающиеся и скользящие затворы. Винтовки с этими затворами превосходили по скорострельности системы, заряжаемые с дула, в 5-6 раз.

Откидной затвор представлял собой металлический стержень, шарнирно соединенный со ствольной коробкой. Для перезаряжания оружия его откидывали в сторону, и он ударял по экстрактору, который выдвигал гильзу из патронника. После того как вставлялся очередной патрон в патронник, затвор закрывали, поворачивая в гнезде ствольной коробки. Такой затвор имела 6-линейная винтовка лейтенанта русского флота Н.М.Баранова, разработанная в 1865 г. Она была простой по конструкции и обладала хорошей надежностью действия.

Клиновой затвор в виде призматического бруска, движущегося в пазах ствольной коробки перпендикулярно оси канала ствола, был применен в винтовке тульского оружейного мастера Сергея Чернопятова. Впоследствии этот затвор использовали в артиллерийских системах.

Крановый затвор представлял собой цилиндр, вращающийся на оси, параллельной оси канала ствола. Он имел продольный желоб, по которому досылали патрон в патронник. Для выстрела затвор поворачивался в такое положение, при котором несрезанная его часть закрывала ствол.

Качающийся затвор крепился задним концом на оси, перпендикулярной к оси ствола. Передний его конец мог опускаться, благодаря чему осуществлялось перезаряжание оружия. Крановые и качающиеся затворы, встречавшиеся в некоторых винтовках, не нашли большого распространения ввиду сложности и ненадежности механизма выбрасывания гильз.

Скользящий затвор отличался тем, что после отпирания канала ствола двигался вдоль его оси на всю длину патрона, благодаря чему гильза полностью извлекалась из ствола. Новый патрон не нужно было вкладывать рукой в патронник, он досылался затвором в процессе закрывания канала ствола, при этом взводился ударный механизм. Все это сильно упрощало приемы заряжания и повышало скорострельность оружия. Если винтовки с другими типами затворов давали максимально 5-6 выстрелов в минуту, то винтовки со скользящими затворами обеспечивали 8-9 выстрелов.

Скользящие затворы появились в период изобретения унитарных патронов с бумажными гильзами и испытывались во всех странах, но в то время широкого распространения не получили. Применение патронов с металлическими гильзами сильнее выявило преимущества скользящих затворов, и скоро они совершенно вытеснили затворы других типов. Все магазинные винтовки, разработанные С. И. Мосиным и другими изобретателями, представляли собой системы со скользящими затворами.

Современные образцы автоматического стрелкового оружия имеют исключительно скользящие затворы оригинальных конструкций с различными способами запирания.

Как известно, от прочности и исправности затвора зависит надежность и безотказность действия оружия в целом. Конструкция затвора определяет общую сложность системы, размеры и вес. Если она удачно выработана, оружие будет простым, компактным и легким. Напротив, громоздкие и сложные затворы неизбежно влекут увеличение габаритов и веса всей системы.

Автомат (штурмовая винтовка) — это индивидуальное автоматическое оружие, предназначенное для поражения живой силы противника. Автоматы были разработаны под специальный патрон, занимающий промежуточное положение между винтовочным и пистолетным, а также под малоимпульсный патрон уменьшенного калибра. В России первый автомат был создан В. Г. Федоровым в 1916 г.

Автоматический револьвер — очень редкий тип револьвера, перезарядка которого происходит за счет энергии пороховых газов при выстреле. Оружие подобного типа способно вести непрерывный огонь (пулеметы, автоматы и пистолеты-пулеметы) или огонь одиночными выстрелами (самозарядные винтовки и пистолеты).

Антабка — элемент крепления винтовочного ремня в виде скобы или кольца. Обычно верхняя антабка располагается на цевье, стволе или кожухе ствола оружия, а нижняя — на прикладе.

Барабан — часть конструкции револьвера, представляющая собой вращающийся цилиндр с каморами для патронов или зарядов с пулями. Барабан примыкает к стволу револьвера и используется в качестве магазина.

Бездымный порох — твердая взрывчатая смесь, созданная на основе нитроцеллюлозы и растворителя. Сгорает практически без дыма. Первый бездымный порох, пироксилиновый, был изобретен в 1884 году французом Ж. Вьелем.

Бесфланцевый патрон — тип патрона без фланца (закраины), но с проточкой у донной части гильзы. Такая форма гильзы исключала возможность задержки при стрельбе из- за зацепления верхнего патрона в магазине за нижний.

Боевая пружина — пружина в огнестрельном оружии, приводящая в действие курок или ударник.

Боек - элемент затвора или замка оружия в виде стержня, предназначенного для ударного воспламенения капсюля патрона; 2) заостренный наконечник ударника, наносящий воспламеняющий удар по капсюлю патрона.

Буллпап — конструктивная схема автоматического оружия, у которого затворный механизм и магазин расположены позади спускового крючка. Такая компоновка позволяет достигнуть значительного сокращения общей длины оружия.

Бундельревольвер - ручное огнестрельное оружие, похожее на бесствольный револьвер. Роль стволов играли каналы в удлиненном вращающемся барабане.

Велодог — небольшой карманный револьвер, выпускавшийся в различных странах. Впервые появился во Франции.

Верхняя планка — часть револьверной рамки, которая закрывает барабан сверху.

Винтовка — индивидуальное стрелковое оружие с винтовой нарезкой в канале ствола, предназначенное для поражения живой силы противника огнем, штыком и прикладом. Винтовки подразделяются на капсюльные, казнозарядные, магазинные и самозарядные.

Воронение — способ получения на поверхности стали и чугуна слоя окислов железа толщиной 1-10 мкм с целью предохранения металла от коррозии и для придания поверхности определенной окраски.

Выступ боевой — выступ на поверхности продольно скользящего затвора, за счет которого осуществляется запирание затвором канала ствола.

Гильза - тонкостенный металлический стакан для размещения в нем порохового заряда, капсюля и пули, в дробовом ружье — дроби и пыжей. Гильза состоит из дна, корпуса и дульца, в котором закрепляется пуля. В гильзе патрона дробового ружья дульце отсутствует.

Гладкоствольное оружие — огнестрельное оружие, в канале ствола которого нет нарезов.

Глушитель — специальная насадка на дульную часть ствола для снижения звука при выстреле.

Гран — мера веса, используемая для обозначения веса компонентов патрона. Один фунт равен 7000 гранов; один гран = 0,002285 унции, или 64,79891 миллиграмма.

Диоптрический прицел — вертикально установленный щиток с отверстием, размещенный на оружии в непосредственной близости от глаза стрелка. Во время прицеливания стрелок смотрит через отверстие диоптра и совмещает мушку с целью.

Дробовое ружье — гладкоствольное оружие, предназначенное для стрельбы дробью.

Дульнозарядное оружие — оружие, которое заряжается с дульной части ствола или (у револьверов) с передней части барабана.

Дульный тормоз — устройство на дульной части ствола огнестрельного оружия, предназначенное для снижения силы отдачи при выстреле.

Закрытый затвор — система, в которой затвор перед нажатием на спусковой крючок располагается непосредственно за патронником. При такой системе повышается точность выстрела, так как балансировка оружия не нарушается из-за движения вперед тяжелого затвора.

Замок — механизм огнестрельного оружия, предназначенный для воспламенения порохового заряда или капсюля. По конструкции замки разделяются на фитильные, колесцовые, кремневые и ударные. Замок состоит из замочной доски, курка, затравочной полки (отсутствует в ударном замке), шептала (отсутствует в колесцовом замке) и пружины.

Запирание — герметизация затвором патронника во время стрельбы.

Замочная доска — элемент замка в виде плоской металлической пластины, на которой крепятся все остальные детали замка.

Затвор — многофункциональное устройство в огнестрельном оружии, служащее для произведения выстрела, извлечения стреляной гильзы, досылки очередного патрона в ствол и запирания канала ствола. Как правило, затвор состоит из рукоятки, стебля, боевой личинки, ударника, выбрасывателя гильз и боевой пружины.

Зубчатый экстрактор — деталь револьвера, освобождающая сразу все каморы барабана от стреляных гильз.

Использование энергии отдачи — система, в ходе работы которой ствол и затвор движутся вместе на определенную дистанцию, после чего ствол останавливается, а затвор продолжает движение, чтобы осуществить выброс гильзы и перезаряжание.

Казенная часть ствола — задняя часть ствола.

Калибр — диаметр канала ствола огнестрельного оружия, а также диаметр пули. Измеряется в миллиметрах, сотых и тысячных долях дюйма. Калибр гладкоствольных ружей измеряется числом круглых пуль, которые можно изготовить из одного английского фунта (453,6 г) чистого свинца.

Капсюль — металлический цилиндрик со взрывчатой смесью, предназначенный для воспламенения заряда в капсюльном оружии или патроне.

Карабин — облегченная винтовка с укороченным стволом.

Колесцовый замок — ружейный замок, воспламенявший пороховой заряд искрами, возникавшими при трении стального колесика о пирит.

Компенсатор дульный — специальная насадка на конце ствола оружия для увеличения кучности стрельбы.

Кордит — разновидность бездымного пороха.

Коробка ствольная — деталь винтовок, автоматов и пистолетов-пулеметов, в которой расположен затворный механизм и которая обеспечивает крепление основных частей оружия друг с другом.

Кремневый замок — замок огнестрельного оружия, воспламеняющий пороховой заряд искрами, возникающими при ударе кремня об огниво.

Курок — деталь огнестрельного оружия, предназначенная для нанесения удара по капсюлю патрона или по ударнику с целью воспламенения порохового заряда при выстреле. В ранних образцах оружия в курке закреплялся фитиль или кремень. В магазинных винтовках курком принято называть головку ударника, имеющую боевой взвод.

Лента патронная — лента из ткани или металла с гнездами для унитарных патронов. Используется для стрельбы из пулемета.

Личинка боевая — часть некоторых продольно скользящих затворов, обеспечивающая запирание канала ствола.

Ложа — деревянная часть некоторых видов ручного огнестрельного оружия, служащая для соединения всех остальных частей оружия. Состоит из цевья, в котором крепится ствол со ствольной коробкой, шейки и приклада.

Магазин — специальное устройство в казнозарядном огнестрельном оружии для размещения патронов и продвижения их в приемник перед подачей в патронник. По месту соединения с оружием магазины подразделяются на подствольные, серединные и прикладные, по общему виду — на коробчатые, дисковые, трубчатые и рожковые.

Магнум — термин, который обычно обозначает очень мощный патрон.

Механизм ударно-спусковой — устройство в некоторых видах автоматического огнестрельного оружия и револьверах, совмещающее функции ударного и спускового механизмов. Состоит обычно из курка или ударника с пружиной, шептала, спускового крючка и тяги.

Мушкет — тип фитильного или кремневого ружья, распространенного в Европе в XVI—XVIII веках.

Нарезы — продольные винтовые канавки на стенках канала ствола огнестрельного оружия для придания пуле вращательного движения в полете. Обеспечивают устойчивость пули в полете, повышают дальность и кучность стрельбы.

Обойма — приспособление для размещения в определенном порядке нескольких патронов, предназначенное для упрощения и ускорения заряжания (снаряжения магазина) большинства винтовок, карабинов, автоматов, а также некоторых пулеметов.

Оболочка — покрытие пули, обычно медное или никелевое.

Огниво — деталь кремневого замка, из которого с помощью кремня высекают искры для воспламенения порохового заряда.

Оружие казнозарядное — огнестрельное оружие, в котором пуля, пороховой заряд и средство воспламенения соединены в одно целое с помощью гильзы. Благодаря этому патрон стал называться унитарным.

Отвод газов — принцип действия автоматики, для работы которой используется энергия пороховых газов, отводящихся из ствола и воздействующих на поршень, который толкает затвор назад, перезаряжая и взводя оружие.

Отдача — сила, направленная назад, возникающая при выстреле в результате сгорания порохового заряда.

Отдача ствола с длинным ходом — автоматика, работающая на принципе, при котором длина отхода ствола и затвора является большей, чем длина патрона, и во время которой осуществляется экстракция гильзы и перезаряжание.

Отдача ствола с коротким ходом — система, при которой ствол и затвор движутся вместе на дистанцию меньше длины патрона, после чего ствол останавливается, а затвор продолжает движение, чтобы осуществить выброс гильзы и перезаряжание.

Открытый затвор - система, в которой затвор перед нажатием на спусковой крючок располагается на некотором удалении от патронника. Такая система способствует лучшему охлаждению оружия между выстрелами.

Патрон кругового воспламенения — унитарный патрон, капсюль которого расположен по наружному ободку гильзы.

Патрон центрального боя — унитарный патрон с капсюлем, расположенным в центре донышка гильзы.

Патрон шпилечный — унитарный патрон с капсюлем, размещенным внутри гильзы и воспламеняющимся с помощью выходящей наружу сбоку гильзы шпильки.

Патронник - расширение в казенной части ствола, куда помещается патрон.

Пламегаситель - насадка на дульной части ствола для уменьшения дульного огня при выстреле.

Полусвободный затвор — механическое замедление свободного затвора, необходимое на время, пока давление пороховых газов в патроннике не упадет до безопасного уровня.

Предохранитель — механическое приспособление, которое предохраняет оружие от случайного выстрела.

Рамка — основная часть конструкции револьвера или пистолета, к которой крепятся остальные части оружия.

Ружье садочное - двуствольное охотничье ружье 12-го калибра с чоками в обоих стволах. Применяется при охоте на голубей и для стрельбы на траншейном стенде.

Самозарядное оружие — оружие, в котором при нажатии на спусковой крючок осуществляется выстрел и сразу же — автоматическое перезаряжание.

Свободный затвор — система, в которой затвор не запирает патронник, соответственно во время выстрела он отбрасывается назад пороховыми газами.

Скоба спусковая — элемент конструкции оружия в виде скобы, предохраняющей спусковой крючок от повреждения.

Сошки — металлические подпорки для упора огнестрельного оружия при стрельбе.

Спусковой крючок — деталь огнестрельного оружия, при нажатии на которую происходит выстрел.

Станок — устройство, на котором крепится станковый пулемет.

Ствол — стальная трубка в огнестрельном оружии, предназначенная для метания пули с определенной начальной скоростью и придания ей устойчивого полета в желаемом направлении.

Ствольная коробка — деталь оружия, в которой расположены все основные механизмы.

Стебель — основная часть затвора.

Тяга — деталь спускового механизма, выполненная в виде рычага.

Ударник — 1) Часть затвора, непосредственно ударяющая по бойку или по капсюлю для воспламенения заряда; 2) Часть ударно-спускового механизма ручного оружия, непосредственно наносящая удар по капсюлю для воспламенения заряда.

Ударно-спусковой механизм двойного действия — устройство, используемое в основном в пистолетах и револьверах. Первый выстрел может производиться как с предварительным взводом курка, так и большим усилием на спусковой крючок, в результате которого курок взводится и опускается.

Фланец гильзы - выступающая окантовка донышка гильзы.

Целик — деталь прицела, представляющая собой прямоугольный щиток с прорезью или отверстием.

Чок — канал ствола, переходящий от большего диаметра в казенной части к меньшему у дульного среза.

Шептало — элемент замка ударно-спускового или спускового механизма в виде детали с выступом или выемкой для установки на боевой взвод или на предохранительный режим курка, ударника либо всего затвора.

Шомпол — деревянный или металлический стержень для заряжания или чистки оружия.

Штуцер — кремневое или капсюльное оружие с нарезным стволом.

Экстрактор - приспособление, предназначенное для освобождения оружия от стреляных гильз.

Затвор, часть огнестрельного оружия - часть огнестрельного оружия, заряжаемого с казны, служащая для закрывания канала с целью образования его дна.

ЗАМКИ и ЗАТВОРЫ ОРУЖИЯ [Объяснение см. в тексте.]

А) Затворы артиллерийских орудий относятся по существу к двум категориями 1) клиновые затворы и 2) поршневые затворы. 1) Клиновые затворы (табл., черт. 3, 4 и 5). На чертежах 3 и 5 орудия разрезана горизонтальною плоскостью, а чертеж 4 изображает разрез казенной части и затвора вертикальною плоскостью. В казенной части орудия сделано поперечное клиновое отверстие а b с d, передняя плоская сторона которого ab на к оси орудия, а задняя полуцилиндрическая имеет производящую, наклонную к оси орудия. Верхняя и нижняя плоские стенки клинового отверстия снабжены выступами ff (чер. 4), параллельными производящей цилиндрической части клинового отверстия. Стальной клин м имеет цилиндропризматическую форму, соответствующую виду клинового отверстия в орудии; в передней плоской грани клина, образующей дно канала, вставлена стальная плитка k. Верхняя и нижняя грани клина соединяются с заднею полуцилиндрическою поверхностью уступами ff (чер. 4), параллельными производящей последней и скользящими, при движении клина, по боковым граням соответствующих выступов клинового отверстия. Выступами направляется движение клина так, что задняя поверхность его всегда прилегает к задней стенке клинового отверстия и, следовательно, передняя плоская грань клина, при выдвигании его, удаляется от передней грани аb клинового отверстия i . В правой части клина сделано цилиндрическое зарядное отверстие и r q s, которое при выдвинутом клине совмещается с каналом NN орудия и позволяет вложить через клин снаряд и заряд. Для совпадения оси зарядного отверстия с осью канала служит задержка l (чер. 4), ввинченная наклонно в верхнюю стенку орудия и входящая нижним концом в паз vv (чер. 3), расположенный на верхней грани клина; задержка при выдвигании клина упирается в правый конец паза vv и ограничивает дальнейшее выдвигание клина.

Центральный канал задержки составляет часть наклонного запала ll , по которому производится . Для зажатия клина и для сцепления его с телом орудия при выстреле служит ox , укрепленный в полуцилиндрическом гнезде верхней грани клина; стебель винта ху проходит сквозь доску рр, привинченную к левой грани клина, и на конец стебля надета рукоять QQ. Витки винта срезаны по длине около одной трети окружности так, что если винт обращен срезанною частью вверх, то витки не выдаются за плоскость верхней грани клина. В теле орудия, в верхней части клинового отверстия, вырезана винтовая полуматка, с которою скрепляется зажимной винт. Для закрывания замка поступают так: установив посредством рукоятки QQ винт срезанною частью кверху, вдвигают клин в отверстие u , затем поворачивают рукоять на пол-оборота (слева вверх направо), при чем винт обращает свои несрезанные витки кверху, ввинчивается в полуматку и устанавливает клин в готовое к выстрелу положение. Для открывания Затвор поворачивают винт в обратном направлении на пол-оборота, после чего выдвигают клин на себя, до упора задержки в стенку паза vv . В клиновом механизме имеются приспособления, ограничивающие вращение рукоятки Q, для остановки ее в двух положениях, соответствующих открыванию и запертому замку, а также сделана особая защелка, обеспечивающая от самопроизвольного вращения рукоятки при запертом клине.

Клиновые Затвор орудий большого калибра имеют значительный вес, вследствие чего их руками невозможно, а потому они снабжены ходовым винтом. ху (чер. 5) с весьма отлогою нарезкою укреплен в желобе на верхней грани клина, параллельно производящей задней поверхности и так, что винт не может ни скользить вдоль желоба, ни отделиться от клина. У входного края, на верхней стенке клинового отверстия, к телу орудия привинчена полугайка, с которою винт находится в сцеплении. При вращении винта посредством съемной рукояти, надеваемой на квадратную головку х, винт ввинчивается или вывинчивается из полугайки и вдвигает или выдвигает клин из клинового отверстия. Для окончательного зажимания клина служит зажимной винт, помещенный в особой матке m, которая при вращении винта вращается вначале вместе с ним вследствие трения. Затем особый выступ на матке останавливает и дальнейшее вращение, причем матка сцепляется витками с орудием, и зажимной винт, продолжая вращаться, ввинчивается в матку и окончательно вжимает Затвор Затвор с ходовым винтом не имеет зарядного отверстия (он укорочен в видах облегчения) и при заряжании орудия употребляются или зарядная труба, или зарядный желоб, которые направляют движение снаряда и заряда по вырезу клинового отверстия. Как бы ни был точно пригнан вообще клиновой Затвор, всегда при выстреле возможен прорыв пороховых газов между передними плоскостями клинового отверстия и Затвор - Прорыв пороховых газов, вредно отзываясь на качествах стрельбы из орудия, вместе с тем разрушает запирающий механизм. Для устранения прорыва пороховых газов необходимую часть Затвор составляет так называемый обтюратор. При клиновых Затвор в большинстве случаев обтюрация достигается применением кольца Бродвеля. В гнездо, сделанное в канале орудия у передней плоскости клинового отверстия, вставляется стальное кольцо (иногда медное) tt (чер. 3, 4 и 5), наружная поверхность которого сферическая, а задний срез плоский и выдается в клиновое отверстие. В клин с передней стороны вставляется стальная плитка (чер. 4 и 5), ободок которой при запертом Затвор прилегает к плоскому срезу кольца. В момент выстрела пороховые газы расширяют кольцо, заставляя его плотно прилегать к сферической поверхности гнезда в орудии, и в то же время нажимают плоский срез кольца на ободок плитки. Клиновые затворы в виде каждый раз вкладываемого и забиваемого клина встречались в самых первых образцах огнестрельного оружия, заряжаемого с казны. Более совершенный клиновой механизм был предложен в 1845 г. и разработан впоследствии заводчиком Круппом. В настоящее время в некоторых образцах скорострельных пушек применяется клиновой Затвор, имеющий вертикальное движение вверх и вниз; подача клина кверху производится вращением особой рукояти. Так как скорострельные пушки стреляют металлическими патронами, то обтюратор становится излишним: гильза патрона, расширяясь при выстреле, препятствует прорыву пороховых газов.

2) Поршневые Затвор Идею такого затвора представляет собою цилиндрический поршень ab (черт. 6), имеющий на боковой поверхности винтовую нарезку. В трех местах нарезка снята по всей длине поршня, на ширину 1 / 6 его окружности, так, что боковая его поверхность представляет собою три нарезанных полосы и три гладких паза одинаковой ширины. Внутренняя поверхность орудия в казенной части имеет соответствующую резьбу, сглаженную в трех местах. К затвору прикреплен рычаг r с рукоятью k. Затвор поддерживается санками ss, откидывающимися на вертикальном шарнирном болте hh, причем поршень затвора может быть придвинут или отодвинут от казенного среза орудия. При первом положении поршня, если нарезанные полосы его приходятся против гладких пазов в канале орудия, он может быть вдвинут на всю длину и посредством рукояти k повернут на 1/6 долю окружности, т. е. ввинчен в орудие. Чтобы при открывании или закрывании затвора поршень вращался в точности на 1/6 окружности, на казенном срезе орудия делаются упоры, ограничивающие вращение рычага r в ту и другую сторону. В новейших образцах поршневых Затвор вместо санок применяется шарнирное кольцо k (чер. 7), входящее при запертом Затвор в углубление cd казенной части орудия. В поршневых Затвор орудий среднего и большого калибров в настоящее время делаются такие приспособления, что поворачивание Затвор и его отодвигание достигаются при действии рукою на общую рукоять механизма или те же действия совершаются при вращении стержня посредством зубчатых и винтовых передач. При поршневых Затвор употребляется обыкновенно особый асбестовый обтюратор (есть, однако, Затвор с кольцом Бродвеля); последний разработан артиллеристом Банжем, и идея устройства его показана на черт. 8 табл. Стальной стержень аb , проходящий вдоль затвора, имеет подвижную головку de, между затвором и головкою на стержень надет холщовый венок rr , плотно набитый спрессованною смесью сала с асбестом (упругий и пластичный состав). При выстреле вследствие возможного перемещения головки назад венок сжимается по направлению оси канала и прижимается по окружности к стенке орудия, т. е. герметически запирает канал. Асбестовый обтюратор не требует точной пригонки и обладает значительною стойкостью при стрельбе. Для артиллерийских орудий следует отдать предпочтение поршневым Затвор, так как они имеют меньший вес, не нарушают симметричности орудий и затворная часть последних значительно короче. В русской артиллерии в настоящее время большинство орудий с клиновыми Затвор, но вновь заготовляемые снабжаются поршневыми Затвор

Б. Затвор ружей. В ручном огнестрельном оружии все разновидности Затвор могут быть сведены в три группы: 1) откидные затворы, 2) крановые Затвор и 3) скользящие затворы.

Затвор в охотничьих ружьях, заряжающихся с казенной части, служит для запирания стволов, откидывающихся для заряжания книзу или вбок; состоит из особых припаянных к стволам крюков, входящих в углубления, сделанные в коробке ложи. Затворы приводятся в действие особыми рычагами, носящими имя их изобретателей: Лефоше. а Перде, Веблей, и др.