Дисплазия соединительной ткани у детей комаровский. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани. Современные подходы в лечении заболевания

Дисплазия соединительной ткани – тяжелая патология, которая может развиться в любом сочленении. Несвоевременное лечение может стать причиной инвалидности. Поэтому при первых симптомах заболевания следует обратиться к врачу.

Что это такое

Соединительнотканная дисплазия – это заболевание, которому подвержены все органы и системы, в которых присутствует соединительная ткань. Заболевание генетически обусловлено, отличается широким спектром симптомов и вызывается нарушением выработки коллагена.

Так как наибольшее значение соединительная ткань играет в опорно-двигательном аппарате, большее число клинических признаков сосредоточено именно в этой сфере. За счет коллагена возможно сохранение форм, а эластин обеспечивает правильное сокращение и расслабление.

Дисплазия соединительной ткани является генетически предопределенной. Выявив болезнь, можно заранее предположить, как произойдет мутация. Из-за них возникают ненормальные структуры, которые неспособны выполнять стандартные нагрузки.

Классификация болезни

В МКБ-10 соединительнотканной дисплазии присвоен номер М35.7. Патология разделяется на две большие группы:

- Недифференцированная дисплазия;

- Дифференцированная дисплазия.

Недифференцированная форма встречается в 80% случаев. Проявляющиеся симптомы невозможно соотнести ни с каким существующим заболеванием. Признаки разрозненны, хотя по ним можно предположить наличие развивающейся патологии.

Дифференцированная дисплазия соединительной ткани имеет четко определенную форму наследования, характерный набор клинических симптомов и группу дефектов. Выделяют 4 основные формы:

- Синдром Марфана;

- Синдром вялой кожи;

- Синдром Эйлерса-Данло;

- Несовершенный остеогенез.

Для синдрома Марфана характерны следующие клинические особенности:

- Сколиозы;

- Отслоение сетчатки глаза;

- Чрезмерно высокий рост;

- Аномально длинные конечности;

- Голубые склеры глаз;

- Подвывихи хрусталика.

Наряду с этими симптомами дисплазии соединительной ткани, поражается сердце. Пациентам ставят диагноз пролапс митрального клапана, аневризму аорты и возможная последующая сердечная недостаточность.

При синдроме вялой кожи соединительнотканная дисплазия выражается поражением волокон эластичности. Кожу легко растянуть, она способна образовывать свободные складки.

Для синдрома Эйлерса-Данло характерна аномальная подвижность суставов. Это приводит к частым вывихам, подвывихам и постоянным болям при движении.

При несовершенном остеогенезе в основе патологии лежит нарушение строения костной ткани. Ее плотность становится низкой, что приводит к особой хрупкости, частым переломам и медленному росту. У детей наблюдается неровная осанка.

Причины развития болезни

Причины развития дисплазии соединительной ткани связаны со следующими факторами:

- Наследование мутировавшего гена;

- Влияние внешних неблагоприятных факторов.

На заметку!

Аномалия развития может произойти на фоне нарушения белкового обмена и нехватки витаминно-минеральных соединений.

К внешним отрицательным факторам, способным повысить вероятность развития соединительнотканной дисплазии, относятся следующие:

- Наличие вредных привычек;

- Несбалансированное питание;

- Проживание на территории с плохой экологией;

- Перенесенный токсикоз во время беременности;

- Частые стрессовые ситуации;

- Тяжелая интоксикация в анамнезе;

- Нехватка магния в организме.

Все это способно увеличить риск развития соединительнотканной дисплазии. ДСТ чаще возникает из-за генетики, но при отсутствии патогенных факторов протекает легче.

Симптоматика заболевания

Определить соединительнотканную дисплазию можно по множеству характерных симптомов. Патология охватывает опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, пищеварительную и другие системы.

Понимая, что такое дисплазия соединительной ткани, можно ожидать проявления следующих симптомов:

- Быстрая утомляемость;

- Слабость;

- Снижение работоспособности;

- Головные боли;

- Метеоризм;

- Боли в животе;

- Низкое давление;

- Частые патологии дыхательных путей;

- Низкий аппетит;

- Ухудшение самочувствия после небольших нагрузок.

У некоторых пациентов наблюдалась дисплазия мышечной ткани. Они чувствовали сильную слабость в мышцах.

На заметку!

Определить людей с дисплазией соединительной ткани можно по аномально большому росту или удлинении отдельных частей тела, по ненормальной хрупкости и болезненной худобе.

Дисплазия соединительной ткани у детей и взрослых может проявляться:

- Гипермобильностью;

- Контрактурой;

- Карликовостью;

- Хрупкостью.

Внешние клинические симптомы включают:

- Снижение массы тела;

- Заболевания позвоночного столба;

- Изменение формы грудной клетки;

- Деформацию частей тела;

- Аномальную спосоность сгибать пальцы на 90 градусов в сторону запястья или выгибать локтевые суставы в обратную сторону;

- Отсутствие упругости кожи и ее повышенная растяжимость;

- Плоскостопие;

- Замедление и ускорение роста челюсти;

- Патологии сосудов.

На заметку!

Все эти нарушения свидетельствуют о наличии дисплазии соединительной ткани. У одного пациента может появиться несколько симптомов или целая группа. Все зависит от того, насколько сильно поразила патология и какого она типа.

Осложнения

Дисплазия соединительной ткани способна привести к следующим последствиям:

- Склонность к получению травм – вывихов, подвывихов и переломов;

- Системные патологии;

- Заболевания стопы, колена и бедренного сустава;

- Соматические патологии;

- Тяжелые сердечные заболевания;

- Психические расстройства;

- Патологии глаз.

Излечения от системной патологии не может гарантировать ни один врач, какие бы метод ни применялись. Однако грамотная терапия позволяет уменьшить опасность осложнений и повысить качество жизни пациента.

Диагностические меры

Диагностика дисплазии соединительной ткани проводится в медицинском учреждении. Вначале врач осматривает пациента, собирает информацию о генетической предрасположенности к данной патологии и ставит предположительный диагноз.

Для подтверждения заболевания необходимо будет пройти следующие исследования:

- Электромиографию;

- Рентген костной ткани.

Поставить диагноз с помощью одного лишь метода невозможно. При подозрении на заболевание, может быть назначена генетическая экспертиза для выявления мутаций.

Чтобы определить, насколько сильно заболевание поразило внутренние органы, нужно посетить разных специалистов. Может потребоваться комплексное лечение нескольких систем одновременно.

Лечение

Лечение дисплазии соединительной ткани у взрослых пациентов проводится несколькими методами. Применяется медикаментозная и не медикаментозная терапия. Из-за разнообразия симптомов даже опытным врачам бывает сложно подобрать эффективные методики лечения и нужные препараты.

Лекарственная терапия

Медикаментозное лечение включает в себя заместительную терапию. Цель применения лекарственных средств – стимулировать выработку коллагена в организме. Это могут быть препараты следующих групп:

- Хондропротекторы (хондроитин и глюкозамин);

- Витамины (особенно группы Д);

- Комплексы микроэлементов;

- Препараты магния.

Терапия магнием – важная часть при борьбе с мышечной дисплазией. Этот микроэлемент выполняет множество функций и является незаменимым при поддержании следующих структур:

- Сердечная мышца;

- Дыхательные органы;

- Кровеносные сосуды.

Нехватка магния приводит к расстройствам в работе головного мозга. Пациенты сильно страдают от головокружения, головных болей и мигрени. Возможны судороги и нарушения ночного сна. Последствия мезенхимальной дисплазии можно снизить с помощью хорошо продуманной медикаментозной терапией.

Немедикаментозное лечение

Помимо приема лекарственных препаратов, назначенных врачом, при заболеваниях соединительной ткани важно заниматься укреплением мышц и костей другими методами. Только комплексный подход позволит сохранить нормальное качество жизни, несмотря на болезнь. Стоит рассмотреть несколько необходимых пациенту способов.

Режим дня

Все пациенты с врожденными патологиями соединительной ткани должны правильно составлять режим дня. Важно чередовать ночной отдых с разумной активностью в дневные часы. Чтобы выспаться, важно отводить не менее 8-9 часов.

При лечении детей следует обеспечить им полноценный дневной сон. Активный день всегда следует начинать с зарядки.

Спортивные занятия

После консультации с лечащим врачом можно заняться спортом. Тренировки должны продолжаться всю жизнь. Важна регулярность.

Спорт не должен быть профессиональным, так как он будет способствовать частому получению травм, что при болезни соединительной ткани противопоказано. Щадящие спортивные тренировки позволят укреплять мышцы и сухожилия, не провоцируя развитие воспалительных и дистрофических процессов.

- Плавание;

- Велосипед;

- Бадминтон;

- Ходьба по лестнице вверх;

- Частые прогулки пешком.

Регулярные дозированные занятия позволяют укрепить организм. Повышаются защитные силы, человек чувствует себя сильнее.

Массаж

Массаж должен проводить медицинский работник. Курс процедур состоит из 20 сеансов. Особое внимание должно быть уделено спине, воротниковой зоне и суставам конечностей.

Диета

Рацион пациента должен быть богат следующей белковой пищей:

- Рыба;

- Мясо;

- Бобовые;

- Морепродукты.

Должен быть баланс между всеми важными витаминами и микроэлементами. Особенно нужно высокое содержание витамина С и Е.

Хирургическая операция

Такое вмешательство проводится крайне редко при тяжелом течении патологии. Может быть проведено, если дисплазия вызвала нарушения, несущие опасность для жизни или наступление полной инвалидности.

Лечение назначает врач. Чем быстрее начать терапию, тем больше шансов на полное выздоровление. Поэтому важно при первых симптомах проконсультироваться со специалистом.

Процент обнаружения у детей синдрома дисплазии соединительной ткани невелик, поэтому тема мало раскрыта в информационных ресурсах. С другой стороны, родителям нужно быть осведомленными в данном вопросе, ведь диагноз может быть поставлен как в пренатальном, так и в постнатальном периоде.

При дисплазии соединительной ткани наблюдается высокая частота нарушений осанки и искривлений позвоночника

Дисплазия соединительной ткани – что это такое?

Из соединительной ткани построены кожа, скелет, жировая, слизистая, пигментная, ретикулярная ткани – это обширная клеточная основа организма, а болезнь, поразившая ее, может повлиять на работу практически всего организма. В состав ткани входит коллаген, нарушения в синтезе которого приводят к дисплазии.

Синдром дисплазии соединительной ткани (ДСТ) – это одна аномалия или их совокупность в развитии соединительной ткани, в основе которых лежит генетическое нарушение соотношения содержания коллагенов.

Классификация дисплазии

Разногласия среди ученых не позволяют науке выделить общую типологию. Дисплазия соединительной ткани классифицируется по многим признакам. Следующей классификации отдают предпочтение большинство медицинских специалистов, которые связаны непосредственно с лечением ДСТ у детей, а не ее изучением.

По наследственности выделяют следующие типы:

- дифференцированная дисплазия – генетически обусловленная болезнь, передающаяся по родовой линии;

- недифференцированная дисплазия – отсутствие факта наследственной передачи заболевания, но наличие его внешних и внутренних признаков.

Пример одного из симптомов ДСТ показан на фото.

Гипермобильная кисть

Гипермобильная кисть Причины возникновения патологии

Механизм появления и развития дисплазии соединительной ткани у детей зависит от следующих причин:

- безусловные (врожденные) – генетические мутации при формировании состава и количества коллагена в соединительной ткани;

- условные (приобретенные за время жизни) – плохая экология, бытовые несчастные случаи, некачественное питание и т.д..

Симптомы дисплазии соединительной ткани

Общие нарушения при ДСТ позволяют разделить симптомы на определенные группы:

- аритмический синдром: аномалии сокращений сердца или отдельных его камер;

- астенический синдром: повышенная утомляемость, неспособность переносить обычные для человека физические или психоэмоциональные нагрузки;

- бронхолегочная ДСТ: беспричинные приступы кашля, тяжелое дыхание, одышка, удушение или чувство наличия постороннего предмета в горле, колющие боли в легких, скопление в них плохо отхаркивающейся мокроты;

- вертеброгенный синдром: частые головные боли, мигрени, головокружения, полуобморочные состояния, межпозвонковая грыжа, боли, отдающие в ягодицу, плечо или руку, слабость, потеря чувствительности в ногах, колики в груди при долговременном пребывании в одной позе и т.д.;

Дисплазия соединительной ткани может протекать без видимых симптомов, а может давать о себе знать различными нарушениями в работе организма

Дисплазия соединительной ткани может протекать без видимых симптомов, а может давать о себе знать различными нарушениями в работе организма - висцеральный синдром: болевые ощущения в почках, опущение элементов ЖКТ, половых органов у женщин;

- геморрагические дисплазии;

- клапанная ДСТ: нарушения в работе клапанов сердца;

- косметический синдром: асимметрия лица, челюстей, неба, деформация конечностей, кожного покрова (тонкая кожа, легко поддающаяся ранениям);

- нарушение психического состояния: расстройства, депрессии, анорексия, повышенная тревожность, ипохондрия;

- синдром неврологических разладов: вегето-сосудистая дистония;

- сосудистая ДСТ: поражение артерий и вен;

- синдром внезапной смерти (подробнее в статье: );

- синдром отклонений в органе зрения: близорукость, дальнозоркость, изменение формы хрусталика, отслоение роговицы;

- синдром патологий ступни: косолапость, плоскостопие, полая стопа (см. также: );

- синдром повышенной мобильности суставов: нестабильность соединений конечностей, их частей, вывихи, подвывихи;

- торакодиафрагмальный синдром: деформация и изменение грудной летки, диафрагмы, позвоночника (см. также: );

- торакодиафрагмальное сердце (легочное сердце);

- фиброзная дисплазия: превышенный рост клеток в стенках сосудов мышечной ткани, сонных артерий или почечных.

Методы лечения

Лечение дисплазии соединительной ткани, в прямом понимании этого понятия, не дает полного исцеления от генетической патологии, но позитивно влияет на жизнь ребенка.

Лечение может заключаться в приеме медикаментов, правильных физических нагрузках и упражнениях, полноценном питании, использовании народных средств.

Медикаментозная терапия

Принимать решение о приобретении для ребенка каких-либо лекарств без специальных указаний медицинского специалиста не рекомендуется. Для лечения ДСТ врач прописывает больному следующие препараты:

- метаболические – Аскорбиновая кислота, Глицин, Аспоркам;

- витамины с магнием – Магникум, Магне В6, Магвит;

- антибиотики;

- лекарства при вегето-сосудистой дистонии – Мексидол, Тенотен (рекомендуем прочитать: );

- – Фенибут, Беби-сед (рекомендуем прочитать: );

- сердечные препараты – Рибоксин, Панангин, Цитохром С;

- витамины для улучшения образования коллагеновых волокон – Коллаген Ультра, Геладринк Форте.

Терапевтическое лечение

Терапевтические подходы к лечению дисплазии соединительной ткани включают в себя следующие методы:

- этиотропная терапия – удаление очага заболевания, к примеру, устранение вируса или бактерий медикаментами;

- патогенетическая – применяется при невозможности органа восстановить ту или иную функцию, в связи с ограниченными достижениями в медицине (к примеру, прием коллагеновых препаратов при отсутствии выработки межсуставной жидкости);

- симптоматическая – устранение симптома, к примеру, вводом седативного средства для успокоения нервозности;

- химическая и биологическая – лечение лекарствами или травами;

- физическая – физиотерапия, массаж, лечебная физкультура для мышечного укрепления.

Народные методы

Каким бы не казался безопасным народный метод лечения, необходимо посоветоваться с врачом по его применению для ребенка. Можно использовать для лечения лекарственные травы, из которых готовят отвары, настойки. При ДСТ, связанной с сердечным отделом, поможет боярышник, а при легочных, геморроидальных и бактериальных проблемах подходит шалфей. Нарушения нервного состояния устраняются применением пустырника, валерианы; снижение иммунитета – употреблением багульника. Лекарственных трав множество, и подобрать специальный сбор не составит для родителя большого труда.

Чай из пустырника используется для нормализации нервной системы и устранения головных болей

Чай из пустырника используется для нормализации нервной системы и устранения головных болей Диета

Необходимо соблюдать режим приема пищи – в одно и то же время, не раньше получаса после пробуждения ребенка, и не позже, чем за полтора часа до его сна. Правильное питание включает употребление:

- коллаген-содержащих продуктов: мясо (наибольшее содержание в говядине, индейке), рыба лососевых пород, морские водоросли;

- коллаген-синтезирующей пищи: продукты с витамином С, содержащие сою, овсяные хлопья, печень говядины и птицы, бананы.

Хирургическое вмешательство

При ДСТ иногда невозможно обойтись без коррекции путем хирургического вмешательства. Данный вид лечения избирается при некоторых показаниях: серьезных патологиях сосудов, выбуханиях створок клапанов сердечной мышцы, явных деформациях хребта или грудной клетки. Операция необходима, если состояние представляет угрозу для жизни человека и ухудшает ее качество.

Дисплазией соединительной ткани (ДСТ) у ребёнка называется неправильное формирование соединительной ткани. В организме человека она занимает половину всей массы тела. Её функция заключается в скреплении воедино всех тканей, а формирование начинается еще в утробе матери, в первые дни жизни плода.

Если компонентов, из которых формируется ткань, в организме малыша слишком мало, то могут произойти серьёзные сбои в развитии, в том числе и замирание беременности.

При незначительно выраженном дефиците этих компонентов жизнеспособность ребёнка сохраняется, но его масса и рост ниже, чем у других детей. Однако ДСТ считается не заболеванием, а индивидуальной особенностью организма. Более того, практически у каждого ребёнка до 5 лет есть симптомы ДСТ: высокая растяжимость кожи, слабость связок и т. д. Поэтому установить диагноз можно, только ориентируясь на внешние признаки дисплазии.

Синдром ДСТ подразделяется на дифференцированный и недифференцированный.

- Дифференцированная дисплазия - очень серьёзная болезнь, характеризующаяся необратимыми изменениями внутренних органов. В тяжелых случаях такие состояния приводят к летальным исходам, однако их немного.

- Недифференцированная дисплазия встречается у 50% всех детей, а тяжесть состояния зависит от степени выраженности.

Распознать дисплазию можно по многим симптомам. Родители обязаны насторожиться, если врачи обнаруживают у детей сразу несколько таких признаков:

Со стороны ортопеда

- Гипермобильные суставы (малыш отличается повышенной гибкостью, он может делать со своими суставами то, что не получается у других детей).

- Деформирован позвоночный столб (ребёнок может страдать сколиозом , кифозом).

- Деформирована грудная клетка (может иметь воронкообразную, килевидную, вдавленную форму).

- Сутулость плеч.

- Слабые мышцы живота.

- Грыжа.

- Наличие мышечной гипотонии.

- Ассиметрична или искривлена носовая перегородка.

Схема дисплазии у новорожденных

Со стороны невропатолога

- Снижение мышечного тонуса рук, ног.

- Частые травмы сухожилий и связок.

- Синдром быстрой утомляемости, плохой сон.

- Наличие головокружений, сердечных болей, артериальной гипотензии.

- Болезненные суставы и спина.

Со стороны окулиста

- Наличие близорукости , астигматизма , подвывиха хрусталика.

- Глазное дно, склеры и роговицы развиваются с патологиями.

Со стороны стоматолога

- Зубы у детей растут неправильно или с задержкой.

- Нижняя челюсть имеет неправильный размер.

- Наличие гипоплазии зубной эмали.

- Подъязычная уздечка короткая.

При дисплазии у детей зубы растут неправильно

Со стороны кардиолога

- Аритмия , частые обмороки.

- Наличие варикозного расширения вен уже в юном возрасте.

- Внезапное возникновение тахикардии .

- Симптом проявляется в пролапсе митрального клапана.

Со стороны пульмонолога

- Частые бронхиты, пневмонии и ЛОР-заболевания.

- Наличие поликистоза лёгких, гипервентиляционного синдрома.

- Трахеобронхомегалия/ трахеобронхомаляция.

Со стороны гастроэнтеролога

- Симптом характеризуется опущением внутренних органов.

- Неправильное расположение желудка, желчного пузыря.

- Грыжа диафрагмы или пищевода.

- Регулярные диспептические нарушения.

Дисплазия характеризуется опущением внутренних органов

Со стороны педиатра

- Кожные ткани ребёнка склонны к появлению синяков.

- Повышение растяжимости кожи.

- В местах травм образуются грубые рубцы.

- Во время полового созревания и в период интенсивного роста на коже образуются растяжки.

- Ассиметричное расположение лопаток.

- Принадлежность ребёнка к «астеническому типу»: недостаточный вес в младенчестве, а затем в юности при повышенном аппетите, тонкость и лёгкость костных тканей, быстрая утомляемость, ребёнку сложно сосредоточиться.

- Характерная внешность: уши большого размера, оттопырены, глаза посажены глубоко, череп нестандартный, лопатки выпирают.

Лечение

Как видно из перечисленных симптомов, детям с соединительнотканной дисплазией свойственно болеть сразу всем и наблюдаться сразу у многих различных специалистов, каждый из которых лечит именно по своему профилю. Но после возрождения семейной медицины у таких пациентов появилась надежда, что ими наконец начнёт заниматься один врач, который будет лечить не отдельные заболевания, а причину их возникновения.

Синдром ДСТ имеет наследственный характер, поэтому к правильному образу жизни должны подключаться все члены семьи.

Режим дня. Ребёнку необходимо спать не меньше 8-9 часов, а в некоторых случаях полезен будет и дневной сон. Каждое утро следует начинать с гимнастики. При отсутствии каких-либо ограничений к спорту им нужно заниматься на протяжении всей жизни, при этом профессиональный спорт категорически противопоказан! Дети с гипермобильными суставами при занятиях профессиональными видами спорта очень скоро начнут страдать дегенеративно-дистрофическими патологиями хрящевой ткани связочного аппарата. Это объясняется постоянными травмами, микро-излияниями, которые вызывают хронические асептические воспаления и дистрофические процессы.

Массажи. Лечебные массажи считаются важной частью реабилитационного восстановления детей с дисплазией соединительной ткани. Массировать нужно спину, шейно-воротниковую зону и конечности курсами по 15 — 20 сеансов.

Если ребёнок страдает плоско-вальгусией стоп, то следует подобрать обувь с супинаторами и носить только ее. При наличии жалоб на суставы требуется подобрать рациональную обувь, то есть, такую, в которой стопа и голеностоп будут плотно фиксироваться «липучками». Внутри обуви должно быть как можно меньше швов, материалы изготовления - только натуральные, задники - высокие и жесткие, высота каблучка - 1-1,5 сантиметра.

Для профилактики дисплазии ребенку делают массаж

Гимнастика. Лечение предусматривает ежедневную гимнастику для стоп, ножные ванны с добавлением морской соли на протяжении 10 — 15 минут, массажи голеней и стоп.

Диета. Диета - самое главное правило при лечении ДСТ. Ребёнку нужно организовать полноценное питание с достаточным количеством жиров, белков и углеводов. Из белковой пищи желательно предпочитать мясо, рыбу, орехи, фасоль. В рационе обязательно нужны сыр и творог. Во всех продуктах должно содержаться много микроэлементов и витаминов.

Избавиться от синдрома дисплазии соединительной ткани одновременно и легко, и сложно. Простота лечения заключается в том, что нет необходимости в стационаре и дорогостоящих медицинских препаратах. Сложность - в умении правильно организовать режим дня, заинтересовать ребёнка и убедить его в необходимости некоторых изменений в его жизненном распорядке.

Благодаря правильному питанию и распорядку дня, физическим нагрузкам и внимательному контролю родителей можно избавиться от дисплазии соединительных тканей достаточно быстро. А вместе с синдромом от детей уйдут и проблемы, связанные с основной причиной их возникновения.

Ребенок часто болеет, лечится у врачей разных специальностей и все находят патологию. Необходима консультация генетика. Дисплазия соединительной ткани у детей, распространенное заболевание, болеют 50% школьников. Причины, диагностика, лечение, недостаточно изучены. Многие врачи считают, что патология возникает еще в эмбриональном развитии.

Причины заболевания

Синдром дисплазии соединительной ткани - повреждение структуры, расстройство работы органов и систем организма из-за генетически обусловленного неправильного синтеза белков. Заболевание начинается во внутриутробном периоде, является следствием следующих вредных воздействий на организм беременной женщины:

- Работа, связанная с любым видом излучений.

- Курение, употребление алкоголя.

- Пищевые продукты с различными химическими добавками.

- Лекарственные препараты, косметические средства, действие которых на беременных не изучено.

- Плохая экология.

- Различные заболевания в период беременности.

Виды дисплазии соединительной ткани у детей

Хорошо изученная изолированная патология, с четко очерченной клинической картиной, известными генными дефектами, проверенными методами лечения, составляет группу дифференцированных дисплазий. Эти заболевания встречаются редко, хорошо диагностируются генетическими методами. Сочетания симптомов и синдромов с неопределенным механизмом повреждения гена, отсутствием единой клинической картины - недифференцированная дисплазия. Встречается гораздо чаще, диагностика сложная из-за большого количества симптомов.

Дифференцированная дисплазия

Заболевания с изученным механизмом развития, клиникой, методами диагностики, лечения. К ним относятся:

Для синдрома Марфана характерно наличие длинных пальцев на руках больного.

Для синдрома Марфана характерно наличие длинных пальцев на руках больного. - Синдром Марфана. Характерны высокий рост, длинные пальцы, нарушения зрения и сердечно-сосудистой системы.

- Болезнь Э́лерса - Данло́са. Поражает кожу, суставы, мелкие сосуды.

- Синдром Стиклера. Вызывает заболевание глаз, суставов, мышечной ткани.

- Несовершенный остеогенез, повышенная ломкость костей.

Недифференцированная дисплазия

Системная патология соединительной ткани, генные дефекты которой плохо изучены, лечение проводят специалисты разных медицинских специальностей, с учетом локализации патологии. Основные синдромы:

- астенический - мышечная слабость, утомляемость, депрессия;

- малые аномалии сердца - порок митрального клапана, аритмия;

- торакальный - килевидная, воронкообразная грудь, искривления позвоночника;

- - патологическая подвижность костных сочленений.

Симптомы дисплазии

Наличие соединительной ткани во всех органах обуславливает большой полиморфизм клинических проявлений заболевания. Жалобы больных носят общий характер, не являются специфичными для дисплазии, в том числе слабость, утомляемость, головные боли. Обследование начинают с измерения роста, длины конечностей. Проводят клинические тесты:

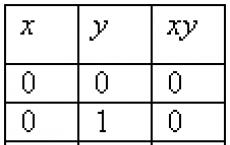

При проведении теста большой палец легко выходит за пределы ладони при его размещении поперек нее.

При проведении теста большой палец легко выходит за пределы ладони при его размещении поперек нее. - Большой палец кисти укладывается поперек ладони, при этом ноготь выступает за ее край.

- Мизинец легко сгибается на 90 градусов в сторону предплечья.

- Пациент при фиксированных стопах достает пол всей плоскостью ладоней, не сгибая коленей.

- Первым и пятым пальцами ребенок обхватывает запястье другой руки.

Ценную информацию получают при осмотре пациента. При этом педиатр уже при первом обследовании выявляет:

- астенический тип телосложения;

- килевидную деформацию грудной клетки;

- искривление позвоночника;

- вдавление грудины - «грудь сапожника»;

- седловидный нос;

- изменение формы черепа:

- плоскостопие;

- косолапость;

- патологию мышечной системы - атрофию, расхождение прямых мышц живота.

Способы диагностики

Дисплазия соединительной ткани не только заболевание, это реакция организма на действие неблагоприятных факторов внешней среды.

С помощью КТ можно выявить проблемы с костями и суставами.

С помощью КТ можно выявить проблемы с костями и суставами. Важное значение для диагностики наследственных заболеваний и дисплазии имеет метод генеалогического анализа - выявление у родственников признаков патологии. Лабораторный метод позволяет определить наличие и количество продуктов распада коллагена в моче. Эти показатели достаточно информативны при диагностике дисплазии соединительной ткани. Инструментальные методы применяют для обследования органов и систем организма:

- Лучевые методы, рентгенографию, компьютерную томографию для выявления патологии костно-уставной системы.

- УЗИ используют для исследования внутренних органов, заболеваний мягких тканей.

- Эндоскопические методы, в том числе бронхоскопию, гастроскопию, цистоскопию применяют для обследования дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем организма.

Дополняют клиническую картину исследования врачей других медицинских специальностей. Офтальмолог находит у ребенка близорукость, астигматизм, пульмонолог - частые бронхиты и пневмонии, уролог - «блуждающую» почку. Наиболее серьезные, опасные для жизни изменения, которые служат причиной внезапной смерти, выявляет кардиолог - порок митрального клапана, стеноз устья аорты, аритмия.

Появившийся недавно свежий медицинский термин – дисплазия – означает возможные любые виды патологий в развитии разных частей тела человека, всевозможных органов и ряда тканей. Появление патологий начинает формироваться на стадии эмбрионного развития плода, становится следствием неправильного созревания либо строения клеток, их конфигурации, размера. Сказывается неверное создание тканей, появившиеся патологии органа или системы органов.

Однако дисплазия чаще выявляется и у подрастающего ребёнка, известны примеры проявления патологий у взрослых состоявшихся людей. Дисплазия – не болезнь, а патологические изменения в строении органов.

Частыми причинами появления патологий становятся генетические отклонения формирования плода. Дисплазия развивается в случае гормональных сбоев в организме женщины в период беременности либо кислородного голодания сосудов, включая внутренние стенки сосудов при их непосредственном механическом напряжении. Важным фактором становится загрязнённая или неблагоприятная экология, атмосфера, вода в местности проживания будущей матери. Возможно, гинекологические затруднения со здоровьем будущей матери, частые инфекционные заболевания поспособствовали развитию патологии.

Патология может передаваться из поколения в поколение с менее заметными симптомами, накапливаться для будущих поколений. Если у обоих родителей присутствует предрасположенность к дисплазии, выявлены генные отклонения, здоровье детей под вопросом. Приобретённая дисплазия часто становится следствием родовых травм либо послеродовых.

Разделяют ряд получивших распространение видов дисплазии:

- , или фиброзно-мышечная, отличается большим ростом клеток в стенках артерий. Патология встречается в основном в сонных артериях либо почечных. Главной тенденцией признано сужение артерий.

- Дисплазия тазобедренного сустава.

- или мышечная дисплазия.

- Дисплазия шейки матки.

- , отсутствие натяжения мышечно-связочного аппарата коленного сустава.

Сложной патологией считается дисплазия мягких тканей у ребёнка или мышечная дисплазия. Формируется патология внутриутробно, на генетическом уровне. В период развития эмбриона происходит сбой в момент формирования клеток соединительной ткани, провоцируя трудности с мышцами, внутренними органами – соединительная ткань в организме является главным строительным материалом. При дисплазии мышц проявляются аномалии в работе организма в целом, комплексная патология сложная для постановки правильного диагноза.

Отклонения, связанные с дисплазией соединительной ткани, становятся заметны постепенно по мере развития ребёнка и его физическом росте. Вальгусное строение стопы, общее искривление позвоночника, деформация грудной клетки, повышенная подвижность суставов, возможны нарушения в работе сердца, неполадки с органами пищеварения, падающее зрение, патологии сосудистой системы. Озвучен ряд, характеризующий мышечную дисплазию у ребёнка. Отклонения выявляются по отдельности либо совместно.

Лечение мышечной дисплазии

Дисплазия – не болезнь, а отклонение на генетическом уровне, лечению патологии не поддаются. Главными методами поддержания детей становятся профилактические меры, способствующие уменьшению признаков дисплазии, замедлению либо остановке синдрома. Обязательное незамедлительное медицинское вмешательство поможет ускорить восстановление мышц.

Главные способы лечения и профилактики мышечной дисплазии – соблюдение сбалансированного рациона, физиотерапия и специально разработанные гимнастические упражнения, использование только по назначению лечащего врача медикаментозных препаратов. На стадии длительного невмешательства может потребоваться оперативное лечение.

Обязательная психологическая поддержка ребёнка, откровенное соучастие в процедурах поможет малышу настроиться на путь восстановления, легче перенести процедуры. После верной постановки диагноза родителям не стоит расслабляться, считая, что походы по врачам окончены, а лечение не сложное. Дисплазия – не страшная патология, но отклонение. Для положительного результата потребуется участие всех членов семьи в период восстановления ребёнка.

Немедикаментозное лечение состоит из обязательного лечебного массажа, повторяющегося несколькими курсами, занятий непрофессиональным спортом – настольный теннис, плавание или бадминтон. Помогут индивидуальные гимнастические упражнения, физиотерапия, включающая обливание и . Питание для детей предполагается плотным, с целью добиться необходимого уровня коллагена. Обязательное употребление рыбы в дневном рационе, следует отдавать предпочтение бобовым продуктам, мясу и морепродуктам. Важны для ребёнка жирные бульоны, большое количество качественного сыра, разнообразие фруктов и овощей. При согласовании с лечащим доктором можно употреблять биологические добавки.

При медикаментозном лечении врач подбирает оптимальный набор лекарств индивидуально для каждого ребёнка. Курс лечения таблетками длится до 2 месяце, продолжается исключительно по предписанию врача. Повторение курсов лечения может быть продлено неоднократно, меняются препараты для достижения наилучшего результата.

Для стандартизации аминокислотного уровня принимают глицин и глутаминовую кислоту. В целях скорейшего развития выработки коллагена пропишут аскорбиновую кислоту, магния цитрат. Для нормализации минерального обмена посоветуют альфакальцидол и остеогенон. В целях совершенствования биоэнергетического состояния ребёнка обязательно употребление лецитина, рибоксина.

Основными моментами для операбельного вмешательства становятся крайне тяжёлые случаи развития мышечной дисплазии. Возможны ярко выраженные патологии сосудов либо сильное искривление позвоночника, тяжёлая деформация грудной клетки. Хирургия обязательна, если синдром несет угрозу дальнейшей жизни ребёнку, либо с развитыми отклонениями невозможно нормально жить.

Способы реабилитации

Чёткое выполнение перечисленных рекомендаций позволит адаптироваться ребёнку к внешней окружающей среде, догнать в развитии сверстников, при правильной мотивации малыша, возможно, стать лучше ровесников и обрести полноценное здоровье. Не стоит забывать, что дисплазия обнаруживает наследственный характер. Привлечение всех членов семьи к несложным процедурам поможет укрепить здоровье, создаст уютную атмосферу в доме.

Противопоказания детям с мышечной дисплазией

- Тяжёлые или контактные виды спорта содействуют перенапряжению мышечной ткани и её разрушению;

- Психологические нагрузки способствуют нервному перенапряжению и недостаточности поступающего в организм кислорода;

- Растяжения позвоночника приведут к травмам и развитию дисплазии суставов.