Строение покровной системы человека. Покровная система человека: кожа, волосы и ногти, их строение и функции Какие органы входят в покровную систему

30-Мар-2013 | Нет комментариев | Лолита Окольнова

Ткани и органы, которые защищают организм от внешнего воздействия, т.е., поддерживающие гомеостаз, составляют покровную систему .

В покровную систему входят:

- кожа;

- волосяной покров;

- железы внешней секреции;

- кровеносные и лимфатические сосуды.

Давайте разберем каждый орган отдельно.

Это самый большой по площади орган человека. В среднем около 2 м 2 .

Состоит из клеток , у которой 2 основные характеристики:

1. Очень мало межклеточного пространства — клетки плотно соединены друг с другом;

2. Клетки кожи очень быстро делятся , старые отмирают и заменяются новыми, более молодыми.

Кожа состоит из трех слоев:

Основная функция кожи — защита организма как механически, так и термозащита — основную роль на себя в этом берет, конечно, подкожно-жировая клетчатка.

Волосяной покров

Волосы — это производное эпидермиса кожи.

У волоса есть верхняя (на коже) часть — стержень , и внутренняя часть — та, что располагается в коже — волосяной корень , или луковица . Луковица находится в «мешочке» — фолликул волоса .

Железы внешней секреции

Еще одно название для таких желез — экзокринные , т.е., выделяющие секрет не в кровь, а наружу.

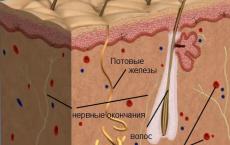

Если говорить о покровной системе, то это сальные и потовые железы .

Сальные железы располагаются почти всегда рядом с волосами на коже. Они увлажняют, смягчают кожу, а точнее ее внешний огрубевший слой, и еще очень важная функция — выделение фермента, защищающего от бактерий.

Потовые железы — их основная функция -выведение продуктов обмена веществ из организма человека.

Кровеносные и лимфатические сосуды — питают кожу, доставляя кислород и питательные вещества, а так же принимают кислород, который попадает в кожу через поры .

Т.о, покровная система выполняет для человека роль «одежды»:

1) защищает тело от внешних повреждений;

2) воспринимает раздражения из окружающей среды;

3) выделяет продукты метаболизма — обмена веществ;

4)поддерживает постоянную температуру тела.

Индусы считают, что кожа — индикатор состояния здоровья человека. Все внутренние болезни проявляются на коже, и по ее состоянию можно точно поставить человеку диагноз.

В середине XVII в. в богатых итальянских городах любили устраивать пышные празднества. Вельможи стремились превзойти друг друга в изысканности и пышности. В 1646 г. в Милане состоялось праздничное шествие, которое возглавил «золотой мальчик» - олицетворение «золотого века». Тело ребенка было покрыто золотой краской. Праздник удался.

Мальчик же вскоре после шествия стал никому не нужен и был забыт. Всю ночь он провел в холодном замке. Он сильно мерз: золотая краска, покрывавшая тело, вызвала резкое расширение сосудов кожи, в результате он потерял много тепла, температура его тела резко понизилась. Мальчик заболел и вскоре умер.

Долгое время никто не мог объяснить причину гибели ребенка. Предполагали, что золотая краска нарушила потоотделение, поступление в организм воздуха. Только значительно позже, в XIX в., опыт, проделанный над двумя мужчинами, которых покрыли лаком, показал, что причина в нарушении терморегуляции организма.

5.2.1. Строение и функции опорно-двигательной системы.

5.2.2.Кожа, ее строение и функции.

5.2.3. Строение и функции системы органов кровообращения и лимфообращения.

5.2.4. Размножение и развитие организма человека.

Строение и жизнедеятельность опорно-двигательной системы

Опорно-двигательная система обеспечивает опору тела о землю, поддержание его формы и перемещение в пространстве, защищает внутренние органы, а также выполняет кроветворную и терморегуляторную функции и принимает участие в процессах обмена веществ. Она делится на активную (скелет и его соединения) и пассивную (мышцы) части.

Химический состав, строение и классификация костей. В состав костей входят неорганические и органические вещества. Неорганические вещества костей в основном представлены водой (около 20%) и солями кальция, придающими костям прочность, а органические вещества костей - это в большинстве своем белки, обеспечивающие их эластичность.

Большая часть костной ткани организма человека организована в костные пластинки, состоящие из клеток-остеоцитов и костного межклеточного вещества, содержащего известковые образования и белковые волокна. Основной единицей строения кости является остеон, образованный 5-20 вложенными друг в друга цилиндрическими костными пластинками. В центре остеона расположен канал с проходящими в нем сосудами. Из остеонов состоят более крупные элементы кости - костные перекладины. В зависимости от расположения последних различают компактное и губчатое костные вещества.

В компактном веществе костные перекладины расположены плотно, тогда как в губчатом веществе они формируют ажурную сеть, позволяющую не только уменьшить массу кости, но и рационально перераспределить нагрузки, которым она подвергается.

С учетом особенностей строения кости скелета делятся на трубчатые, плоские, губчатые и смешанные. К плоским костям относится лопатка, к губчатым - ключица, ребра, грудина, кости кисти и стопы, а к смешанным - позвонки. Трубчатые кости характерны для плеча, предплечья, бедра и голени, на них наиболее удобно рассматривать внутреннее строение кости.

В трубчатой кости выделяют головки, тело и места перехода головок в тело - шейки (рис. 5.19). Основу кости составляет компактное вещество, головки под ним заполнены губчатым веществом, тогда как тело остается полым. У новорожденного ребенка все внутреннее пространство кости занимает красный костный мозг, выполняющий кроветворную функцию, однако у взрослых людей он сохраняется только между перекладинами губчатого вещества, а в костномозговой полости в теле кости его замещает желтый костный мозг. Снаружи тело кости покрыто надкостницей, а суставные поверхности головок - хрящом. Деление клеток надкостницы обеспечивает рост кости в толщину, тогда как растяжение кости связано в основном с хрящевыми прослойками, которые сохранились от рождения, и перестройкой костной ткани. В целом, кость является таким же органом, как и сердце, печень и почки, поэтому она обильно снабжается кровью и иннервируется.

Соединения костей в зависимости от строения и выполняемых функций делят на неподвижное, полуподвижное и подвижное. Неподвижное соединение, или шов, характеризуется прочнымсрастанием костей (кости черепа и таза). Полуподвижное соединение костей осуществляется с помощью хрящевых прокладок (позвоночник). Подвижное соединение, или сустав, образовано суставными поверхностями костей (головками), покрытыми хрящом, суставной сумкой и заполнено суставной жидкостью. Суставная жидкость выделяется суставной сумкой для снижения силы трения суставных поверхностей (рис. 5.20). Суставы характерны не только для конечностей, они есть, например, и в местах сочленения нижней челюсти с черепом.

Строение скелета. В скелете человека различают скелет головы (череп), скелет туловища и скелеты конечностей (рис. 5.21).

Череп защищает от внешних воздействий головной мозг и органы чувств, а также является опорой лица, начальных отделов пищеварительной и дыхательной систем. В черепе выделяют лицевой и мозговой отделы. Лицевой отдел образован парными носовыми, скуловыми, слезными и верхнечелюстными костями, а также непарной нижнечелюстной костью, которая сочленяется с верхнечелюстной двумя суставами. В мозговой отдел входят парные теменные и височные кости, а также непарные лобная и затылочная (рис. 5.22).

Скелет туловища состоит из позвоночника и грудной клетки. Позвоночник связывает части тела между собой, выполняет защитную и опорную функции для спинного мозга и спинномозговых нервов, поддерживает голову, служит для прикрепления конечностей, перераспределяет тяжесть тела на нижние конечности, а также обусловливает возможность прямохождения. У человека позвоночник состоит из 33-34 позвонков.

Типичный позвонок (рис. 5.23) имеет тело и дугу, которая замыкает позвоночное отверстие, а также отростки. Совокупность позвоночных отверстий образует позвоночный канал, в котором проходит спинной мозг. Отростки служат для прикрепления мышц и соединения позвонков, хотя между ними имеются и хрящевые прокладки - межпозвоночные диски.

Позвоночник делится на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый (рис. 5.24). В шейном отделе насчитывается 7 позвонков, он обеспечивает движение головы. В связи с тем что первый и второй позвонки шейного отдела - атлант и эпистрофей соответственно - обеспечивают поворот головы, они имеют особое строение. Грудной отдел образован 12 позвонками, к которым прикрепляются парные ребра. В поясничном отделе 5 позвонков. Крестцовый отдел также содержит 5 сросшихся позвонков, тогда как копчиковый - 4-5. В связи с прямохождением величина тела позвонков постепенно увеличивается к крестцовому отделу, тогда как в копчиковом отделе позвонки вновь становятся меньше, поскольку они не несут существенной нагрузки.

Грудную клетку образуют ребра и грудина, однако десять пар ребер из двенадцати тем или иным образом сочленяются с грудиной, а две пары заканчиваются в толще мышц, не достигая ее. С одной стороны, грудная клетка защищает органы грудной полости, а с другой - движения ребер обеспечивают легочную вентиляцию и движение крови и лимфы по сосудам.

Функции конечностей у человека строго разграничены: верхние - органы труда, а нижние - опоры и передвижения. Эти особенности отражаются в строении конечностей. Скелет конечностей образован скелетами верхних и нижних конечностей.

Скелет верхних конечностей делится на скелет свободных верхних конечностей и пояс верхних конечностей (рис. 5.25). Пояс верхних конечностей, или плечевой пояс, образован парными лопатками и ключицами. Он обеспечивает прикрепление верхних конечностей к туловищу. Скелет свободных верхних конечностей состоит из плечевой кости, двух костей предплечья - локтевой и лучевой - и костей кисти. Верхняя головка плечевой кости образует плечевой сустав с лопатками и ключицами, а нижняя соединяется с костями предплечья в локтевом суставе. Кости кисти разделяются на кости запястья, пясти и фаланги пальцев (рис. 5.26).

Скелет нижних конечностей делится на скелет свободных нижних конечностей и пояс нижних конечностей (рис. 5.27). Пояс нижних конечностей, или тазовый пояс, служащий для прикрепления их к туловищу, представлен тремя сросшимися парными тазовыми костями. Он прочно соединен с крестцом. Скелет свободных нижних конечностей образован бедренной костью, двумя костями голени - большой и малой берцовыми, костями стопы и примыкающим к бедру надколенником. Верхняя головка бедренной кости образует с тазом тазобедренный сустав, а с костями голени - коленный, прикрытый спереди надколенником. В состав стопы входят кости предплюсны, плюсны и фаланги пальцев (рис. 5.28).

В связи с прямохождением у человека, по сравнению с другими млекопитающими, имеется ряд особенностей строения скелета: постепенное утолщение позвоночника книзу; наличие четырех изгибов позвоночника (шейного, грудного, поясничного и крестцового), амортизирующих сотрясе-ние при движении; более слабое развитие верхних конечностей по сравнению с нижними в связи с переносом на последние веса тела, а также сводчатая форма стопы, способствующая ослаблению колебаний при перемещении тела.

Строение и функции скелетных мышц. Активная часть опорно-двигательной системы организма человека представлена скелетными мышцами. В мышце различают брюшко, образованное пучками поперечнополосатых волокон, и соединительнотканные сухожилия, с помощью которых она прикрепляется к костям или вплетается в кожу. Начальный отрезок сухожилия называется головкой, а концевой - хвостом. Помимо сухожилий, соединительная ткань также связывает воедино пучки мышечных волокон и образует оболочку брюшка - фасцию (рис. 5.29).

Для обеспечения бесперебойной работы мышцы также обильно снабжаются кровью и иннервируются.

Кроме обеспечения движения тела скелетные мышцы ограничивают стенки полостей тела (ротовой, брюшной и др.), образуют стенки некоторых органов (глотки, гортани и др.), обеспечивают работу дыхательной системы, а их активность необходима для нормального формирования нервной системы в процессе индивидуального развития. Кожные мышцы могут принимать участие в предотвращении переохлаждения, обеспечивая выработку тепла в ходе сокращения. При этом тело покрывается «гусиной кожей».

Классификация мышц. Мышцы тела человека классифицируют по морфологическим особенностям, функциям и расположению. Так, по направлению мышечных волокон их подразделяют на прямые, косые и круговые.

По функциям мышцы относят к сгибателям, разгибателям, сфинктерам и др. При этом мышцы, выполняющие одну и ту же функцию, называются синергистами, а выполняющие противоположные функции - антагонистами. Например, плечевая мышца и двуглавая мышца плеча являются синергистами, поскольку сгибают руку в локтевом суставе. Двуглавая и трехглавая мышцы плеча - антагонисты, так как первая сгибает руку в локтевом суставе, а вторая - разгибает ее.

Основными группами мышц тела являются мышцы головы, туловища и конечностей (рис. 5.30).

Среди мышц головы наибольшее значение имеют мимические и жевательные, хотя во многих случаях они действуют совместно (речь, жевание, глотание). К мимическим мышцам головы относятся, например, круговые мышцы глаз и рта, а также мышца гордецов, тогда как к жевательным - жевательная, височная и др.

Мышцы туловища делят на мышцы шеи, груди, живота и спины. Мышцы шеи обеспечивают движения головы, как, например, подкожная мышца шеи. Мышцы груди представлены большой и малой грудными, а также межреберными мышцами. К мышцам живота относятся, прежде всего, косые, поперечная и прямая мышцы живота (мышцы пресса), а к мышцам спины - трапециевидная и широчайшая мышцы спины. Не менее важной мышцей туловища является диафрагма, разграничивающая грудную и брюшную полости и принимающая непосредственное участие в дыхательных движениях.

Наиболее крупными мышцами верхних конечностей являются дельтовидная, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, а нижних конечностей - четырехглавая и трехглавая мышцы бедра, ягодичные, портняжная и икроножная мышцы (рис. 5.30).

Работа мышц. Согласно законам физики, работа - это энергия, затраченная на перемещение тела с определенной силой на определенное расстояние. Механическая работа совершается мышцами благодаря их сокращению. В основе сокращения мышцы лежит взаимодействие микронитей актина и миозина отдельного мышечного волокна (рис. 5.31), для совершения которого необходимы энергия АТФ и присутствие ионов кальция. Если при сокращении мышцы происходит перемещение тела или некоего груза в пространстве, то такая работа называется динамической, тогда как работа в отсутствие укорочения мышцы, как, например, при удержании тела или груза в определенном положении - статической.

Сокращение мышцы чередуется с расслаблением, причиной которого является снижение концентрации ионов кальция, способствующее нарушению взаимодействия актиновых и миозиновых микронитей.

Продолжительная деятельность приводит к временному снижению работоспособности мышцы, которое заключается в уменьшении силы сокращения и удлинении периода расслабления. Это явление называется утомлением. Основной причиной утомления мышцы считается ее недостаточное снабжение кислородом, способствующее накоплению молочной и пировиноградной кислот на фоне снижения синтеза АТФ.

При статической работе утомление происходит быстрее, чем при динамической, вследствие постоянного сокращения мышц-антагонистов и нарушения их кровоснабжения вследствие пережатия части сосудов. При динамической работе мышцы-антагонисты работают поочередно, и поэтому периодически отдыхают, а обильное кровоснабжение обеспечивает их жизнедеятельность. Однако даже динамическая работа может привести к утомлению, если нерационально расходовать свои силы на перемещение слишком больших или слишком маленьких грузов в быстром или медленном темпе, поэтому согласно правилу средних нагрузок, для более эффективной работы мышц следует перемещать грузы средней массы в среднем темпе. При этом следует учитывать степень физического развития, возрастные особенности, а также чередовать нагрузки с отдыхом или переключением на другие виды деятельности. Также было показано, что утомляться могут не только мышцы, но и контролирующие их деятельность нервные центры, в нейронах которых истощаются запасы медиаторов. Для восстановления работоспособности мышцы необходим отдых.

Нарушения опорно-двигательной системы возникают вследствие различных травм (переломы костей, растяжение связок, ранения), гиподинамии, неправильной осанки, перенесенных заболеваний и наследственных особенностей. Во избежание возникновения таких заболеваний позвоночника, как сколиоз, грудной кифоз, поясничный лордоз и др., следует заниматься спортом, поддерживать правильную осанку, соблюдать правила личной гигиены и т. д.

Строение и жизнедеятельность покровной системы

Кожа покрывает все тело снаружи, она выполняет защитную функцию, создавая барьер на пути возбудителей различных заболеваний, и предохраняя внутренние органы от механических повреждений, сотрясения и обезвоживания. Кожа принимает активное участие в процессах обмена веществ, регуляции температуры тела, дыхании и выделении. В ней находится много рецепторов, которые чувствуют тепло и холод, боль и давление. Кожа связана со всеми органами и системами органов человека. Ее площадь составляет в среднем 1,5-2 м 2 .

В коже выделяют три основных слоя - эпидермис, дерму, или собственно кожу, и подкожную жировую клетчатку (рис. 5.32).

Лежащий на поверхности кожи многослойный плоский ороговевающий эпителий - эпидермис - снаружи покрыт мертвыми клетками, которые постоянно слущиваются и заменяются новыми благодаря делению клеток росткового слоя. В глубоких слоях

эпидермиса под действием ультрафиолетового излучения синтезируются витамин D и пигмент меланин, придающий коже смуглый оттенок, называемый загаром. Загар защищает организм от губительного действия ультрафиолетовых лучей.

Производными эпидермиса являются волосы, ногти и кожные железы. В волосе различают погруженный в кожу корень и находящийся над ее поверхностью стержень. Нижняя часть корня называется волосяной луковицей. Ее клетки живые и постоянно делятся, что является основой роста волоса. Каждый волос лежит в волосяной сумке, в которую открывается проток сальной железы. Положение волоса в пространстве определяется мышцей, поднимающей волос, прикрепленной к волосяной сумке. Эта мышца поднимает волос, когда холодно или страшно.

Ноготь представляет собой роговую пластинку, лежащую на ногтевом ложе, которая ограничена с трех сторон ногтевыми валиками. Ногтевая пластинка делится на корень, тело и свободный конец, или край. Рост ногтя обеспечивается делением клеток на участке эпителия, на котором лежит корень ногтя.

Эластичная дерма образована рыхлой и плотной неоформленной соединительными тканями. В ней располагаются кровеносные и лимфатические сосуды, рецепторы, корни волос, а также потовые и сальные железы.

Функцией потовых желез является потоотделение, выполняющее функции терморегуляции и выведения конечных продуктов обмена веществ, поскольку испарение воды с поверхности кожи снижает температуру тела, а в состав пота, помимо воды, входят также различные соли и мочевина.

Сальные железы выделяют на поверхность кожное сало, покрывающее кожу и волосы и имеющее водоотталкивающие и бактерицидные свойства. Кроме того, сало делает кожу эластичной. При нарушении правил личной гигиены пот вступает в химическую реакцию с салом с образованием жирных кислот, имеющих характерный неприятный запах.

Кровеносные сосуды кожи обеспечивают нормальное протекание процессов жизнедеятельности кожи и терморегуляцию, в них также может задерживаться значительное количество крови. Температуру окружающей среды чувствуют рецепторы, лежащие в дерме. Если температура воздуха высокая, диаметр сосудов увеличивается и кожа отдает тепло. А если низкая, то диаметр сосудов уменьшается, и кожа уменьшает теплоотдачу.

Дерму подстилает соединительнотканная подкожная жировая клетчатка, которая выполняет защитную и запасающую функции.

Строение и жизнедеятельность органов системы кровообращения

Кровообращением называют непрерывное движение крови по замкнутым полостям сердца и кровеносным сосудам, поскольку только в движении кровь может выполнять свои функции. Кровообращение обеспечивается сердечными сокращениями.

Система кровообращения человека, или кровеносная система, образована сердцем и сосудами, заполненными кровью. Она замкнутая, имеет два круга кровообращения (рис. 5.33).

Строение сердца. Сердце - полый мышечный орган, который ритмически сокращается в течение всей жизни человека. Оно располагается в левой половине грудной полости, над диафрагмой. Сердце заключено в околосердечную соединительнотканную сумку - перикард, который препятствует излишнему растяжению сердца и его переполнению кровью. Между перикардом и стенкой сердца находится специальная жидкость, снижающая трение при сокращении сердца.

Стенки самого сердца трехслойные - снаружи они покрыты соединительнотканным эпикардом, изнутри выстланы эпителием - эндокардом, а между ними находится наиболее мощный средний слой - миокард, образованный сердечной поперечнополосатой мышечной тканью (рис. 5.34).

Сердце у человека четырехкамерное, оно делится перегородкой на правую и левую половины. Левая половина заполнена артериальной (обогащенной кислородом) кровью, а правая - венозной (обедненной кислородом). Каждая половина делится на предсердие и желудочек, разграниченные клапанами. Между правым предсердием и правым желудочком расположен трехстворчатый клапан, а между левым предсердием и левым желудочком - двухстворчатый (митральный). К свободным краям клапанов прикреплены сухожильные нити, другими своими концами присоединенные к сосочковым мышцам. Наличие сухожильных нитей и сосочковых мышц не препятствует попаданию крови из предсердий в желудочки, но не позволяет клапанам выворачиваться обратно и выпускать кровь из желудочков в предсердия, тем самым снижая ее давление. Так как левый желудочек должен обеспечить движение крови по всем органам и испытывает большие нагрузки, его мышечные стенки развиты сильнее, чем у правого (рис. 5.35).

Работа сердца. Сердце является своеобразным насосом кровеносной системы, который гонит кровь по сосудам. Цикл работы сердца состоит из чередующихся периодических сокращений (систолы ) и расслабления (диастолы). Наполненные кровью предсердия сокращаются (систола предсердий - 0,1 с), впрыскивая кровь в желудочки. Затем стенки предсердий расслабляются, и они начинают постепенно наполняться кровью. Приток крови в предсердия обусловлен разницей давлений в венах и предсердиях, сокращениями скелетных мышц, а также присасывающим действием грудной клетки и самих предсердий. Сокращение стенок желудочков (систола желудочков), которые выбрасывают кровь к внутренним органам, длится около 0,3 с. Возвращению крови в желудочки мешают створчатые клапаны, поэтому вся кровь из левого желудочка устремляется в аорту, а из правого - в легочный ствол. После выброса крови происходит общее расслабление стенок сердца (диастола - 0,4 с), после чего цикл повторяется. Кровь из сосудов не может вернуться в желудочки, поскольку в них также имеются клапаны (полулунные).

В норме частота сердечных сокращений (ЧСС) достигает 60-72 сокращений в минуту, однако при физической нагрузке даже у тренированных спортсменов она может возрастать до 180-200. С возрастом проявляется тенденция к уменьшению числа сокращений сердца.

За один цикл работы сердце выбрасывает в среднем 65- 75 мл крови, это количество крови называется систолическим объемом. Соответственно, за минуту оно перекачивает 4-4,5 л крови (минутный объем крови).

Несмотря на то, что через сердце проходит постоянный поток крови, его бесперебойная работа обеспечивается благодаря движению крови по тесно оплетающим его коронарным сосудам.

Автоматия сердца. Благодаря свойствам миокарда - возбудимости, проводимости, сократимости и ритмичной автоматии - обеспечивается четкая работа сердца. Автоматией сердца называется его способность сокращаться автономно, без внешних побуждений. Возбуждение возникает в специальных участках сердечной мышцы - узлах. Ведущий узел, расположенный в стенке правого предсердия у места впадения полых вен, задает частоту сердечных сокращений, поэтому его называют водителем ритма. От него возбуждение распространяется по всему сердцу, а также по особым участкам мышечной ткани. Одновременность сокращения предсердий или желудочков достигается за счет наличия особого типа клеточных контактов в сердечной поперечнополосатой мышечной ткани - нексусов.

Регуляция работы сердца. Несмотря на то, что сердце функционирует постоянно, перекачивая около Ют крови в сутки, оно всегда точно реагирует на потребности организма и подстраивается под них. Достигается это приспособление за счет сложной системы регуляции его деятельности: сердце находится под контролем не только нервной системы, но и отвечает на различные гуморальные влияния.

Центры регуляции сердечной деятельности находятся в спинном и продолговатом мозге, а также в гипоталамусе и коре больших полушарий переднего мозга. Контроль за деятельностью сердца осуществляется через посредство вегетативной нервной системы: ее симпатический отдел способствует увеличению частоты и силы сердечных сокращений, тогда как парасимпатический, наоборот, ослабляет их и урежает ритм, вплоть до остановки сердца.

Изменения работы сердца наблюдаются и под воздействием биологически активных веществ, циркулирующих в крови. Например, гормоны адреналин и норадреналин увеличивают силу и частоту сердечных сокращений. Это имеет важное биологическое значение, поскольку сильные физические нагрузки и эмоциональное напряжение связаны с выбросом адреналина в кровь, которое влечет за собой усиление сердечной деятельности.

Строение и функции кровеносных сосудов. Кровеносные сосуды являются своеобразными транспортными магистралями для движения крови по всему организму. Различают три вида сосудов: артерии, вены и капилляры. Артериями называют сосуды, несущие кровь от сердца к органам. Крупнейшими артериями организма человека являются аорта, берущая начало от левого желудочка сердца, легочные и сонные артерии.

Вены - это сосуды, которые возвращают кровь от органов к сердцу. Самыми большими венами организма человека являются верхняя и нижняя полая вены, собирающие кровь от верхней и нижней половины тела, а также легочные вены.

Стенки крупных сосудов образованы эластичной соединительной тканью и эпителием, однако артерии отличаются от вен тем, что у них имеется дополнительный слой гладкой мышечной ткани, сокращение которой способствует продвижению крови по сосудам. В венах же есть клапаны, препятствующие движению крови в обратном направлении.

Капилляры - это мельчайшие сосуды, стенки которых образованы только эпителиальной тканью. Капилляры образуют сеть во внутренних органах, обеспечивая доставку крови в самые отдаленные точки организма.

Круги кровообращения. Кровеносная система человека имеет два круга кровообращения - большой и малый (рис. 5.36). Большой круг кровообращения связывает сердце со всеми органами, кроме легких. Он начинается в левом желудочке, кровь из которого выбрасывается в аорту, растекается по всему телу, а затем собирается в верхнюю и нижнюю полые вены, впадающие в правое предсердие. Артерии большого круга кровообращения несут артериальную кровь, а вены - венозную. Малый круг кровообращения связывает сердце только с легкими, он начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии. Легочные артерии малого круга кровообращения несут венозную кровь, а легочные вены - артериальную.

Пульс. Нагнетание крови в аорту вызывает волнообразное движение ее стенок вследствие кратковременного повышения давления. Продвижение крови по артериям сопровождается такими же ритмическими колебаниями, которые называют пульсом. Пульс можно легко прощупать на артериях, которые лежат на кости, чаще всего на лучевой артерии ближе к запястью. По пульсу можно определить частоту и силу сердечных сокращений, что в некоторых случаях используют с диагностической целью. У здорового человека пульс ритмичный, тогда как при заболеваниях может наблюдаться нарушение ритма - аритмия.

Кровяное давление. Кровь выбрасывается из сердца под давлением, которое поддерживается в артериях, в капиллярах оно существенно падает из-за сопротивления их стенок току крови, но все же минимально кровяное давление в венах. Продвижению крови по венам способствуют вброс новых порций крови из артерий в капилляры, невозможность ее возврата из-за наличия клапанов, а также сокращение скелетных мышц, однако основным фактором движения крови является разность давлений в сосудах.

Артериальное давление является важным медицинским показателем, указывающим на состояние пациента, его определяют обычно в плечевой артерии при помощи специального прибора - тонометра. У здоровых людей в возрасте от 15 до 50 лет максимальное (систолическое, или сердечное) давление составляет около 120 мм рт. ст., а минимальное (диастолическое, или сосудистое) - около 60-80 мм рт. ст. Артериальное давление обычно возрастает при физических нагрузках и эмоциональном напряжении, а в покое, наоборот, снижается.

Заболевания кровеносной системы. К основным патологиям кровеносной системы относятся гипотония и гипертония, инфаркт миокарда, инсульт, атеросклероз. Гипотонией называют стойкое понижение давления крови в сосудах, гипертония же сопряжена с повышением давления.

Инфаркт миокарда - это нарушение проводимости мышечной стенки сердца вследствие отмирания части клеток. Оно обусловлено зачастую кислородным голоданием сердечной мышцы вследствие уменьшения просвета или закупорки коронарного сосуда, которое может быть вызвано, например, атеросклеротическими изменениями. При атеросклерозе происходит отложение холестериновых бляшек под эпителием сосудов, которые закрывают просвет и повышают ломкость сосудов. Таким образом, атеросклероз может быть причиной и инсульта - кровоизлияния в головном мозге вследствие разрыва сосуда.

Основными причинами заболеваний кровеносной системы и крови являются пониженная подвижность, или гиподинамия, эмоциональные стрессы, нерациональное питание, ожирение, загрязнение окружающей среды, но особенно повышают их риск вредные привычки - курение и употребление алкоголя.

Строение и жизнедеятельность системы лимфообращения

Кроме кровеносной, в организме человека имеется еще одна сосудистая система - система лимфообращения, или лимфатическая (рис. 5.37). Она состоит из сосудов и лимфатических узлов, расположенных по ходу сосудов. К сосудам системы лимфообращения относятся капилляры и протоки, наиболее крупный из которых - грудной.

В отличие от кровеносной системы, сосуды лимфатической не образуют замкнутого круга, так как наиболее крупные из них, в конечном итоге, впадают в вены большого круга кровообращения вблизи правого предсердия. Кроме того, сосуды лимфатической системы не проникают в головной и спинной мозг, глаза, среднее ухо, хрящи, эпителии кожи и т. д. Да и несут они не кровь, а лимфу, движение которой обеспечивается ритмическим сокращением стенок крупных лимфатических сосудов, наличием клапанов в них, присасывающим действием грудного лимфатического протока и грудной полости, а также сокращением скелетных мышц. В связи с отсутствием специализированного мышечного насоса наподобие сердца ток лимфы очень медленный, даже в крупных лимфатических сосудах он не превышает 0,01 м/мин, тогда как в венах скорость движения крови может достигать 0,25 м/с.

Тем не менее это не мешает лимфатической системе выполнять ряд важнейших функций: защитную, дренажную и питательную. Защитная функция лимфатической системы связана с образованием в ее узлах лимфоцитов, выработкой антител и задержкой возбудителей различных заболеваний. Удаление избытка жидкости, выходящей в ткани из кровяного русла через неплотно прилегающие друг к другу клетки эпителия капилляров, обеспечивается капиллярами лимфатической системы, которые впадают в более крупные сосуды, и, в конечном итоге, в вены большого круга кровообращения. С лимфой переносится также часть липидов, всасывающихся в тонком кишечнике.

Размножение и развитие человека

Несмотря на впечатляющие успехи биотехнологии, единственным способом продолжения рода человеческого является половое размножение, которое обеспечивается половой системой. Тем не менее она не является жизненно необходимой для выживания отдельно взятого человека. Половая система контролирует развитие структурно-функциональных различий между мужчинами и женщинами, что, в конечном итоге, влияет на их поведение.

Мужская половая система представлена наружными и внутренними половыми органами (рис. 5.38). К наружным мужским половым органам относятся половой член, или пенис, и мошонка, покрытые кожей. Их функцией является введение сперматозоидов в половые органы женщины.

Половой член имеет головку, тело и корень. Место перехода тела в головку называется шейкой, а складка кожи на головке полового члена - крайней плотью. На вершине полового члена открывается мочеиспускательный канал, совмещенный с семявы- носящим протоком. Внутри полового члена находятся два пещеристых тела и одно губчатое. Пещеристые и губчатое тела состоят из губчатого вещества со множеством мелких полостей. В стенках этих полостей находятся гладкие мышцы, сокращение которых вызывает застой крови в полостях и напряжение полового члена, или эрекцию. Эрекция наблюдается в основном при половом возбуждении.

Внутренними мужскими половыми органами являются яички, семявыносящие пути и железы. Яички - это парный орган, расположенный в мошонке. В них в процессе сперматогенеза образуются сперматозоиды, дозревающие затем в придатках яичек. Для оплодотворения сперматозоиды должны пройти по семявы- носящим путям, которые имеют несколько желез, выделяющих семенную жидкость, которая вместе со сперматозоидами образует сперму. Кроме того, яички вырабатывают и мужские половые гормоны - андрогены, в частности, тестостерон.

Женская половая система также состоит из наружных и внутренних половых органов (рис. 5.39). Наружными женскими половыми органами являются большие и малые срамные губы, клитор и преддверие. Срамные губы являются складками кожи, закрывающими вход во влагалище.

Внутренние женские половые органы подразделяются на яичники, придатки яичников, маточные трубы, матку и влагалище. Яичники являются парными половыми железами, расположенными в брюшной полости. В них в процессе овогенеза образуются яйцеклетки, выходящие затем в маточные трубы и матку - полый мышечный орган, обеспечивающий развитие плода и рождение ребенка. Наружу матка открывается влагалищем. Помимо яйцеклеток, яичники также вырабатывают женские половые гормоны - эстрогены и прогестерон, регулирующие процесс овогенеза и протекание беременности.

Заболевания, передающиеся половым путем, представляют собой большую группу инфекционных болезней, заражение которыми происходит при половом сношении. К ним относятся сифилис, гонорея, половой герпес, трихомоноз, ВИЧ и др. Многие из них проявляются только через длительное время и могут вызвать серьезные нарушения функционирования половой системы и других систем органов, бесплодие и даже смерть. Применение индивидуальных средств защиты не полностью гарантирует от проникновения возбудителей данной группы заболеваний, что еще раз подчеркивает опасность неразборчивых половых связей.

Особенности онтогенеза человека. Оплодотворение у человека происходит в маточных трубах, после чего дробящаяся зигота постепенно опускается в матку, где происходит прикрепление зародыша к ее стенке - имплантация. Через формирующуюся в месте контакта матки и зародыша плаценту, или детское место, эмбрион получает от матери кислород и питательные вещества и выводит углекислый газ, а также ряд продуктов обмена веществ. Начиная с девятой недели развития, когда зародыш человека имеет в основном сформированные ткани и органы, он называется плодом (рис. 5.40). Плодный период характеризуется быстрым ростом и развитием зародыша. Общая продолжительность беременности у человека составляет около 280 суток.

Процесс родов стимулируется гормоном окситоцином, который вызывает сильные сокращения стенок матки и раскрытие ее шейки.

Постэмбриональное развитие человека делят на период новорожденности (1-10 дней), грудной период (10 дней-1 год), раннее (1-3 года), первое (4-7 лет) и второе (8-12 лет у мальчиков, 8-11 лет у девочек) детство, подростковый период (13-16 лет у мальчиков, 12-15 лет у девочек), юность (17-21 год у юношей, 16-20 лет у девушек), молодость (22-35 лет у мужчин, 21-35 лет у женщин), зрелость (36-60 лет у мужчин, 36-55 лет у женщин), пожилой возраст (61-74 года у мужчин, 56-74 года у женщин), старческий возраст (75-90 лет) и долгожительство (90 лет и выше).

В течение первых лет жизни и в подростковом возрасте, когда происходит половое созревание, быстро растут и развиваются опорно-двигательный аппарат, пищеварительная, дыхательная системы, мочеполовой аппарат. За первый год жизни ряд органов и систем достигает величины взрослого (глаз, внутреннее ухо, центральная нервная система). В подростковом периоде быстро растут и развиваются половые органы, развиваются вторичные половые признаки. В юношеском возрасте рост и развитие организма в основном завершаются. Строение тела в зрелом возрасте изменяется мало, а в пожилом и старческом прослеживаются характерные для этих возрастов перестройки, которые изучает наука геронтология. Следует особо подчеркнуть, что активный образ жизни, регулярные занятия физической культурой замедляют процесс старения.

Органы . Организм человека состо ит из органов. Сердце, легкие, поч ки, рука, глаз - все это органы, т. е. части организма, выполняющие определенные функции. Орган имеет только ему свой ственную форму, строение и положение в орга низме. Форма руки отличается от формы ноги, сердце не похоже на легкие или желудок. В зависимости от выполняемых функций разным бывает и строение органа. Обычно орган состоит из нескольких тканей, нередко из четырех основных. Одна из них играет первостепенную роль . Так, преобладающая ткань кости - костная, главная ткань железы - эпителиальная, главная ткань мус кула - мышечная. В то же время в каждом органе есть соединительная нервная и эпителиальная ткани (кро веносные сосуды).

Орган является частью целостно го организма и поэтому вне организма работать не может. В то же вре мя организм способен обходиться без некоторых органов. Об этом свиде тельствуют хирургические удаления конечности, глаза, зубов. Каждый из органов является составной частью более сложной физиологической системы органов.

Системы органов . Жизнь орга низма обеспечивается взаимодей ствием большого числа разных орга нов. Органы, объединенные определенной физиологической функцией, составляют физиологическую сис тему. Различают следующие физио логические системы: покровную, систему опоры и движения, пищеварительную, кровеносную, дыхатель ную, выделительную, половую, эн докринную, нервную, иммунную.

В покровную систему входят кожа и слизистые оболочки. Кожа покрывает тело снаружи. Слизистые оболочки выстилают изнутри полос ти носа, рта, дыхательных путей и пищеварительной системы. Кожа и слизистые оболочки предохраняют организм от внешних воздействий - высыхания, колебаний температуры, повреждений, проникновения в организм различных возбудителей болезней и ядовитых веществ.

Система опоры и движения пред ставлена большим числом костей и мышц. Кости, соединяясь между со бой, образуют скелет соответствую щих частей тела. При любых поло жениях тела, например при стоянии, сидении, лежании, все его органы опираются на кости. В этом состоит опорная функция скелета. Скелет выполняет и защитную функцию, ограничивая полости, занятые внут ренними органами. Например, ребра, позвонки, грудина образуют грудную клетку, в полости которой распола гаются такие органы, как сердце, легкие. Скелет и мышцы обеспечива ют движение тела. Соединенные между собой кости являются рычага ми, которые приводятся в движение сокращением прикрепляющихся к ним мышц.

Пищеварительная система вклю чает органы ротовой полости - язык, зубы, слюнные железы, глотку, пищевод, кишечник, печень, подже лудочную железу. В органах пищева рения пища измельчается, смачивается слюной, на нее воздействуют желу дочный и другие пищеварительные соки. В результате образуются необходимые организму питательные вещества. Они всасываются в кишечни ке и доставляются кровью ко всем тканям и клеткам организма.

Кровеносная система состоит из сердца и кровеносных сосудов. Сердце своими сокращениями проталки вает кровь по сосудам к органам и тканям, где происходит непрерыв ный обмен веществ. Благодаря такому обмену клетки постоянно получа ют кислород и другие необходимые вещества и освобождаются от ненуж ных веществ, таких, как углекислый газ и продукты распада.

Дыхательная система участвует в обеспечении организма кислородом и в освобождении его от углекисло го газа. Воздух поступает сначала в носовую полость, затем в носоглотку, гортань и дальше в трахею и легкие. В легких воздух соприкасается с ог ромной сетью кровеносных сосудов. Здесь происходит обмен кислородом и углекислым газом.

Выделительная система выпол няет функцию удаления жидких продуктов обмена веществ. Основны ми органами этой системы являются почки. В них образуется моча, кото рая по мочеточникам стекает в моче вой пузырь. Там она накапливается и в определенный момент выбрасы вается наружу.

Половая система выполняет функции размножения. В половой системе формируются половые клетки. К этой системе относятся мужс кие половые железы - семенники, женские половые железы - яични ки. В матке происходит развитие плода.

Эндокринная система включает различные железы внутренней секре ции. Каждая из желез вырабатывает и выделяет в кровь особые химичес кие вещества. Эти вещества участву ют в регуляции функций всех клеток и тканей организма.

Нервная система объединяет все другие системы, регулирует и согла совывает их деятельность. Любое нарушение связи между нервной сис темой и органом приводит к прек ращению его нормального функ ционирования. Посредством чувствительных клеток - рецепторов, расположенных в органах зрения, слуха, равновесия, обоняния, осяза ния, поддерживается постоянная связь организма с окружающей сре дой. Благодаря нервной системе осу ществляется психическая деятель ность человека, его поведение.

Иммунная система. Наш организм способен защищать себя от вредных воздействий микроорганизмов. Если микробы все же проникают в организм, то там они встречаются с его защитными силами - иммунитетом. Центральная

иммунная система представлена красным костным мозгом и тимусом, периферическая – лимфатическими узлами, селезенкой.

Функциональная система . На уроке физкультуры, например, усиливается не только работа мышц, но и кровеносной, дыхательной системы. Несколько систем органов, совместно работающих для выполнения какой либо задачи и называется функциональной системой.

Таким образом, в итоге можно наметить следующую схему построе ния организма: молекулы - клеточ ные органоиды - клетки - тка ни - органы - системы органов - организм.

Связь между строением и функ циями органов.

Между строением органов и их функциями существует тесная связь. Рассмотрим это на при мерах.

Хорошо известно, что при недостаточном развитии мышц, которые сгибают руку в локте, их функции ослаб лены и человек не способен к выпол нению физической работы и подъему тяжестей. Но если эти мышцы разви вать, постепенно упражняя и нагру жая их, то мышцы станут развиваться, расти и все более отчетливо выде ляться под кожей плеча. Значит, не только строение мышцы обуславливает ее функцию, но и функция влияет на строение мышцы.

Этот пример говорит о том, что не льзя понять строение органов, не зная их функции. Наоборот, понять функ цию можно, только зная строение ор гана. Такая зависимость между строе нием органов и их функциями является одной из причин объединения двух наук - анатомии и физиологии - в один учебный предмет.

Функции организма человека. Живой организм всегда отвечает на изменения, которые происходят в нем самом и в окружающей его сре де. Существование организма было бы просто невозможно, если бы он не реагировал на недостаток воды, кис лорода, изменение температуры, на влияние различных вредных веществ или был бы безразличен к пище. Ре акции организма направлены на то, чтобы удовлетворить возникшие в нем потребности (голод, жажда и др.), защитить от вредных воз действий и приспособить к изменя ющимся условиям среды. Такое проявление деятельности организма по лучило название функции.

Для нормального функционирова ния организма человека исключи тельно важной особенностью является постоянство химического состава и физико-химических свойств кле ток и тканей – гомеостаз . Например, клетки организма очень чувствительны к изменению содержания глюкозы в крови - одного из главных пита тельных веществ. Постоянство ее уровня достигается тем, что при из бытке в крови она откладывается в печени и мышцах про запас, а при недостатке вновь поступает оттуда в кровь. Показателем постоянства хи мического состава клеток и тканей является также содержание в крови солей, температура тела и т. д.

Таким образом, важной функцией организма человека является поддер жание постоянства его химического состава и физико-химических свойств.

Другой важной функцией челове ка является установление непрерывного взаимодействия с внешним ми ром, которое достигается с помощью психической деятельности. Благода ря ей человек формирует духовную картину внешнего мира и в соответ ствии с ней управляет своим поведением. В результате человек достига ет поставленной цели, решает раз личные жизненные ситуации. Все это объединяется понятием психические функции человека .

Человеческий организм как и большинство других живых организмов очень сложен. Он состоит из множества разных клеток, тканей и органов. Каждый орган в теле человека выполняет свою функцию. При этом он может обеспечивать работоспособность других органов, а также сам зависеть от их функционирования. Таким образом, организм человека представляет собой сложную систему, различные компоненты которой взаимосвязаны между собой.

Органы живого организма объединяют в группы - системы органов. Каждая система органов выполняет одну большую задачу для организма, играет определенную роль для него. А каждый орган в конкретной системе выполняют более мелкую задачу, своего рода подзадачу.

У человека выделяют более десяти систем органов. Основными являются следующие.

Покровная система - это кожа и слизистые оболочки. Кожа защищает остальные органы от повреждений, высыхания, предотвращает проникновение в организм вредных веществ и микроорганизмов, снижает воздействие температурных колебаний среды.

Опорно-двигательная система - это кости и мышцы. Кости человека подвижно соединены между собой, в результате получается единый подвижный скелет. Скелет придает опору телу, к нему крепятся большинство мышц, также скелет выполняет защитную функцию для ряда органов. Мышечная ткань объединяется в отдельные мышцы, она отвечает за подвижность частей тела, входит в состав некоторых органов.

Пищеварительная система включает в себя множество органов, совместная работа которых обеспечивает тело человека питательными веществами, извлекаемыми из пищи путем ее переработки. Эти вещества сначала поступают в кровь, а затем разносятся по клеткам тела.

Дыхательная система человека состоит из нескольких органов, главными из которых являются легкие. В них происходит газообмен между кровью и воздухом. Из крови выводится углекислый газ, а в кровь поступает кислород. Кислород необходим для жизнедеятельности клеток, выработки энергии. В результате этого образуется углекислый газ, который должен удаляться из организма.

Кровеносная система состоит из сердца, различных сосудов, крови, органов кроветворения. Она обеспечивает перенос клеткам тела кислорода и питательных веществ, отвод от них продуктов распада. Также благодаря крови в организме происходит перераспределение тепла. Оно отводится от органов, которые его вырабатывают, к органам, которым его не хватает или через которые оно может быть удалено из организма. Кроме этих функций кровь выполняет ряд других - защищает нас от ряда болезней, выполняет иммунную функцию, разносит гормоны и др.

Выделительная система человека состоит из пары почек и ряда других органов. Ее функция - это удаление из крови продуктов обмена веществ, воды, а также вредных веществ, попавших в кровь из пищеварительной системы. Таким образом, выделительная система обеспечивает постоянство химического состава окружающей среды для клеток тела, что имеет важное значение для их нормальной жизнедеятельности.

Половая, или репродуктивная, система у мужчин и женщин состоит из разных органов. У обоих полов репродуктивная система производит половые клетки, а у женщин еще и обеспечивает вынашивание плода. Таким образом, функцией половой системы является размножение, т. е. обеспечение воспроизводства представителей вида.

Нервная система человека состоит из головного мозга, спинного мозга и множества различных нервов. Ее функциями являются обеспечение согласованной работы всех органов и систем организма, обработка информации, поступающей от органов и из окружающей среды, принятие на основе этого решений, разумная деятельность. Именно разумная деятельность является отличительной особенностью человека, выделяющей его из мира животных. Таким образом, нервная система - это регулятор организма человека, его «главный менеджер».

Эндокринная система человека включает различные железы, «разбросанные» по всему телу, которые синтезируют определенные химические вещества - гормоны. Посредством гормонов, поступающих в кровь, происходит управление организмом. В отличие от нервной системы, где сигналы передаются по нервам, здесь управление происходит иным путем (молекулами через кровь).

Органы чувств человека различны, это несколько «подсистем», каждая из которых состоит из ряда органов. Органы чувств воспринимают значащую для организма информацию из окружающей среды и передают ее мозгу. На основе поступивших данных мозг принимает решения о том, что организму надо или не надо делать. Органы чувств человека состоят из органов зрения, воспринимающих свет, органов слуха, воспринимающих звук, органов обоняния и вкуса, воспринимающих химический состав (молекулы) окружающей среды и пищи, а также осязания, воспринимающего давление.

Совместная согласованная деятельность всех систем органов обеспечивает жизнь организма.

Человеческий организм представляет собой уникальную, сложную конструкцию, в которой все процессы протекают только благодаря слаженной совместной работе каждой клеточки, из которых состоят ткани каждого органа нашего тела. Но одна структура не может выполнять все необходимые функции для жизнедеятельности нашего организма, поэтому все части тела, выполняющие похожие функции, объединяют в системы.

Таким образом, система органов - это совокупность образований, похожих по своему строению, функциям и развитию. Выделяют 5 таких объединений, каждое из которых выполняет свою определенную и немаловажную роль в существовании всего организма. Какие же можно выделить системы органов человека?

Респираторный тракт

Играет большую роль в деятельности организма, так как обеспечивает доставку кислорода, поступающего с вдыхаемым воздухом в кровь, и выделение углекислого газа. Таким образом, каждая клеточка получает необходимую для жизни порцию кислорода и избавляется от ненужных ей веществ. Но до того как воздух попадает в легкие, он проходит через дыхательные пути, а именно: носовую полость и глотку - это верхние дыхательные пути; гортань, трахею и бронхи, образующие нижнюю часть дыхательой системы.

Стенки проводящих путей состоят из костной и хрящевой тканей, благодаря которым они не спадаются, и воздух без каких-либо препятствий поступает в организм при вдохе. Также, поступая в легкие, воздух должен быть очищен от пыли, согрет и увлажнен, в чем и кроется заслуга слизистой оболочки, в частности покрывающей полость носа. В верхней трети носоглотки имеется орган обоняния, при помощи которого дыхательная система осуществляет и обонятельную функцию.

Кроме того, одной из крайне важных функций, осуществляющихся при помощи дыхания и позволяющей людям общаться между собой и выражать свои эмоции, является речь. Невозможно представить нормальную жизнедеятельность, если бы не было дыхательной системы органов человека.

Сердечно-сосудистая система

В ее основе выделяют центральный орган - сердце - с соединенными с ним замкнутыми трубками, называемыми кровеносными сосудами. Сердце представляет собой полый мышечный орган, основной функцией которого является насосная. Оно своими ритмичными сокращениями выталкивает всю массу крови, находящуюся в ее камерах, в сосудистое русло. Сосуды образуют малый и большой круги кровообращения. Все перечисленные структуры образуют в совокупности органы кровеносной системы.

Сеть сосудов представляет собой систему трубок, которые содержат циркулирующую жидкость и осуществляют доставку к клеткам и тканям организма необходимые питательные вещества, а также осуществляют удаление продуктов жизнедеятельности и транспортировку их в систему выделения, а именно к экскреторным органам, почкам, коже. Артерии расположены во всем теле человека, даже в костях, что позволяет поддерживать все необходимые условия для существования.

Кровеносные сосуды, идущие от сердца и несущие к ним артериальную, обогащенную кислородом кровь, называются артериями. А те, что осуществляют противоположную функцию, то есть несут кровь, содержащую ненужные клеткам продукты жизнедеятельности к сердцу от органов, называются венами. Все они различаются по калибру: от более крупных до совсем мелких. В малом кругу кровообращения артерии и вены выполняют противоположные друг другу функции.

Пищеварительная система человека

Пищеварительный канал имеет определенные разделы: полость рта, глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка. Длина этого комплекса составляет 8-10 м.

Глотка представляет собой часть пищеварительной трубки и дыхательных путей и является промежуточной между полостью носа и рта с одной стороны и пищеводом и гортанью - с другой.

Пищевод представляет собой длинную узкую трубку, находящуюся между глоткой и желудком, главная функция которой - продвижение пищи в нижележащие отделы. Длина его составляет 23-25 см.

Желудок имеет вид мешкообразного расширения пищеварительного тракта. Здесь скапливается пища и протекают первые стадии переваривания, в результате которых твердые части пищи приобретают жидкий или кашицеобразный вид.

Тонкая кишка образует множество петлеобразных изгибов и переходит в толстую. Длина ее составляет 6,5-7 м. Тут осуществляется механическая и химическая обработка пищи (при воздействии щелочной среды) и всасывание питательных веществ.

Толстая кишка - последний отдел пищеварительной системы, который заканчивается заднепроходным отверстием. Длина составляет 1-1,5 м.

Пищеварительная система человека отвечает за получение необходимых питательных веществ, их обработку и удаление ненужных продуктов обмена.

Мочеполовая система

Органы этой системы связаны друг с другом по своему развитию, а их выводные протоки соединяются в одну большую мочеполовую трубку, представляющую собой мочеиспускательный канал у мужчин, или же открываются в одном общем пространстве- преддверии влагалища у женщин, поэтому объединяют в себе мочевые и половые органы.

Мочевыделяющие органы включают почки, которые образуют мочу, и мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, которые участвуют в накоплении и выведении мочи.

Половые органы делятся на мужские и женские. К мужским относятся яички, семявыносящие протоки с семенными пузырьками, предстательная железа, бульбоуретральные железы, половой член. К женским относят яичники, маточные трубы, матка, влагалище. Эти органы расположены в малом тазу, и их называют внутренними, а большие и малые половые губы, клитор, девственная плева относятся к группе наружной части половой системы.

Нервная система

Что касается данной системы органов человека, то она является наиболее сложной структурой человеческого тела. Ее можно подразделить на центральную и периферическую.

К центральной нервной системе относится головной и спинной мозг, а различные корешки и нервы, отходящие от них, вместе с рецепторным аппаратом образуют периферическую ее часть.

Центральная нервная система отвечает за обработку поступающих от периферических нервов импульсов, попутно образуя ответные сигналы, которые приводят к осуществлению какого-либо действия, осознанию мысли и т. д. Представляет собой более сложную и совершенную, по сравнению с периферической, систему.

Периферическая нервная система выполняет преимущественно проводниковую функцию. При ее помощи происходит восприятие раздражения, формирование. Центральная нервная система отвечает за восприятие передаваемых импульсов и ответ на них.

Кроме того, нервную систему можно подразделить на соматическую и вегетативную. Первая подчиняется сознанию человека и отвечает за осознанные движения.

Вегетативная нервная система расположена в стенках сосудов и органов и контролируется преимущественно различными метаболитами и веществами.

Опорно-двигательный аппарат

Включает в себя мускулатуру, являющуюся активной частью аппарата, скелет и его соединения, которые образуют пассивную часть опорно-двигательной системы.

Вся мускулатура делится на висцеральную и соматическую. Мускулатура, входящая в состав внутренних органов и в большинстве состоящая из гладких мышц, называется висцеральной или непроизвольной. Соматическая, или произвольная, состоит в основном из исчерченных волокон, которые находятся в стенках полостей тела и образуют основную мышечную массу конечностей. С помощью поперечных мышечных волокон осуществляются движения, проявляющиеся в перемещении всего тела в пространстве.

Скелет представляет собой совокупность плотных образований, имеющих преимущественно механическое значение. Составляют скелет отдельные кости, соединенные между собой соединительной, хрящевой и костной тканью. Основные функции скелета - защита, опора и движение.

Защитная функция осуществляется путем образования из костей специального канала, например позвоночного, который защищает спинной мозг, черепа - шлемообразного образования, защищающего головной мозг, грудной клетки, отграничивающей жизненно важные органы, и таза, защищающего органы выделения и размножения.

Опорная функция достигается путем прикрепления мягких тканей и органов к различным частям скелета. Без данной системы органов человека невозможно было бы прямохождение и поддержание положения тела в пространстве.

Двигательная функция осуществляется за счет мышц, приводящих в движение кости, соединенные подвижными сочленениями. Благодаря многообразию суставов, удается совершать сложные и комбинированные действия.